中國古代著名的《宣和畫譜》(書成於一一二○年),將中國繪畫分為十門:道釋、人物、宮室、番族、龍魚、山水、畜獸、花鳥、墨竹、蔬果等十個類別。

其中道釋畫特別與人物畫分開,主要是因為道釋畫的題材是神佛不是一般的凡人,其造型、構圖及精神都異於普通人物的描繪。

《宣和畫譜》道釋畫敘論中說:「畫道釋像與夫儒冠之風儀,使人瞻之仰之,其有造型而悟者,豈曰小補之哉!」意思是說人們從道釋畫中瞻仰神佛之際,說不定就能得到精神上的提升而悟道,怎麼能當作小事來看呢?

早期的道釋畫,主要是以佛或菩薩像為主,帶有崇高的宗教情操,必須畫得莊嚴肅穆,因此大都臉部豐頤,五官端莊,並帶有慈祥安靜的氣質。

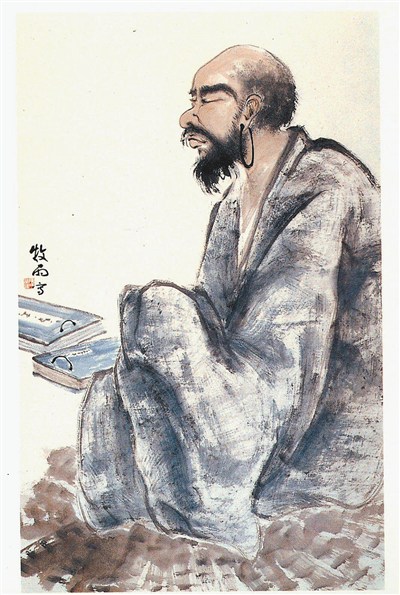

然而,南宋梁楷的〈釋迦出山圖〉卻很不一樣。畫家以其藝術眼光,以瘦骨嶙峋的造型,描繪剛苦行出山的釋迦摩尼佛的苦修精神,及悲天憫人的胸懷。是比較特別的佛像作品。

後來,道釋畫的內容,逐漸轉成羅漢和觀音。風格上也漸由宗教的嚴肅性趨於文學藝術的賞玩性。其中羅漢畫更為歷代畫家喜歡的題材,主要的原因是:羅漢介於佛與人之間,有著佛陀救世度人的情操,卻不必如諸佛相貌的合於法度。畫家能保有更多創作的自主性。

根據《宣和畫譜》的說法,古代道釋畫的代表性畫家是東晉的顧愷之、南朝陸探微和張僧繇三人。

其實魏晉南北朝以來,道釋畫名家輩出,當然流傳下來的作品也不少;甚至連山水畫家的董源,都曾畫過巖中羅漢像呢!