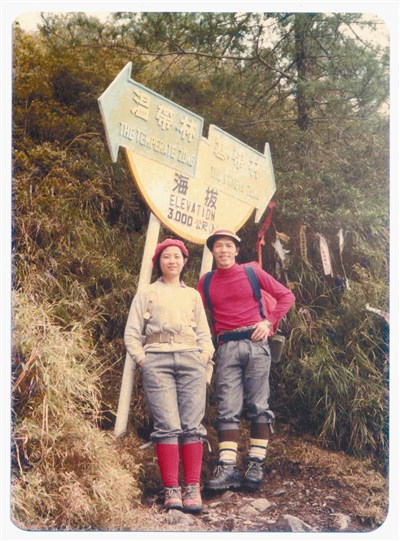

泛黃照片裡有夫妻兩人年輕時相偕登玉山的青春。圖/簡扶育提供

泛黃照片裡有夫妻兩人年輕時相偕登玉山的青春。圖/簡扶育提供

簡扶育形容她這幾年來的工作行程,彷彿有一隻大手在背後推著她不停地往前走,想腳步放慢一點或少做一點都不可得。手上國科會委託的《女科技人的一天》紀錄片即將進入後製,免不了又是一段昏天暗地伏案的日子。其實四年級前段班的她開始知道什麼叫「累」了,也體會到走路要走慢一點,避免跌倒。

精力充沛、天不怕地不怕,一直是簡扶育的工作特質,被公認是第一位用相機記錄台灣婦女運動的女攝影師,三十年前「出道」時,就以背負二十多公斤的器材、上山下海奔走街頭的姿態贏得「大俠」之名,近十年來她擴充裝備,以team work(團隊工作)完成多支紀錄片作品。當她把歷年來關懷原住民及女性的著作和影片作品全數搬出來時,琳琅滿目占滿了一個大圓桌,恰似一張台灣婦女運動史簡約版圖。

還有很多展覽過的大件攝影作品收在家中的很多角落裡。簡扶育今年捐贈了《女史無國界》系列作品給婦女新知基金會,基金會董事長陳昭如找台大圖書館接洽收藏,台大圖書館原則同意,後因預算被刪而中斷此事。簡扶育深感遺憾,因為這批記錄台、日、韓對社會和藝術貢獻卓著的婦女之圖像作品,因而少了長期展示的場域,恰似台灣女史的涓涓細流淤塞難通,半生投注女史建構工作的她,不免心急。

看見不同於男性視角

小確幸的是,《女史無國界》五十三件作品今年八月甫獲得外交部「台灣女攝影家作品海外巡迴展」機會,將至台灣有駐在處的國家巡迴展二至三年。台灣的女史影像紀錄,得以傳播至國際。

簡扶育說:「以相機和筆為工具,去關心、記錄一些人、事、物,特別是女人,是我從事拍照工作的初衷,也是至今持續的努力。因為我們鮮少在主流媒體影像中,看見真女人面貌;而我身為女人,能夠將心比心,看見不同於男性的視角。」

兩性平等的觀念雖已普及社會,但若仔細檢視,女性的社會處境至今還有許多未被重視之處,精英女性的成就與貢獻,也較少被彰顯。國科會因此特別推出「性別與科技規畫推動計畫」,在淡江大學化學系教授吳嘉麗的主持下,執行一連串性別與科技相互對話的活動及資料建置,每一個環節都和「女性」緊扣。擔任紀錄片製作人的簡扶育使盡平生功力,期能透過影片,呈現女科技人的專業、生活、心情的各種面向,讓年輕女學子及大眾了解,走入科技領域的女性樣貌為何?「專業的女性應留下典範,分享經驗和解決問題的辦法,讓後來的人可以有所借鏡,少走很多路。」她說。

回首婚姻路 如倒吃甘蔗

簡扶育的攝影之路早期受尤金.史密斯的啟發很大。原來相機可以用來作為關懷弱勢者的利器,甚至比文字的方量還大。她開始拍攝身邊的人,細膩敏銳的視角獨樹一幟,很快地,就受到婦女運動推動者李元貞的注意。一九八二年,李元貞等人創辦「婦女新知雜誌社」,是當時台灣唯一的婦運團體,全方位關注女性議題,且扮演著意識的喚醒及社教角色。簡扶育應李元貞之邀,開始以相機記錄婦女運動。雜誌社沒有經費,不只作義工,還時時要捐款,「一切用最省錢的方式來做,但很有趣。我拍攝女性人像,以各行各業女性為主角,和李元貞聯手推出〈攝影與詩〉專欄,結果受到廣大的回響。」她說。

之後簡扶育應雜誌社和報社之邀,開始自拍自寫,才知自己的潛力很大,一邊作影像版面構成的同時,竟也可以一邊和受訪者聊天,讓他們放鬆,拍出人像最自然美的剎那,也記住拍攝者和被拍者之間的互動和對話。

日行萬步 夫唱婦隨

那時的簡扶育甫滿三十歲,年輕氣盛,不知江湖險惡。當時台灣尚未解嚴,便衣日日駐守在「婦女新知雜誌社」附近,先生所服務的公家金融單位,「人二室」裡清楚地記載著簡扶育進出雜誌社時間。先生要求她「小孩照顧好就好,不要出外做事」。家裡的經濟優渥,但簡扶育執意往外走追尋自我,先生拗不過她,兩人爆發過幾次較大的衝突。

「回想起來,三十到四十歲,是夫妻關係最緊繃時。」她說。那時她頻頻出國採訪,孩子正值青春期,先生的事業正在衝刺,夫妻間心靈的交集很少,她在做什麼,先生不了解;先生在忙什麼,她也不知道。雙魚座的她,外表堅強,內心卻纖細脆弱,常常覺得很孤寂。

「如果可以,真想從兒童時期直接跳到四十歲。」簡扶育笑說。回首四十年婚姻路,如倒吃甘蔗。四十歲後,她開始沉澱下來,放慢腳步,整理出版第一本書,花很多時間和先生分享工作內容,讓先生知道她在做什麼。「他一直以為我只是『作興趣的』,其實我有遠大目標,我的心放在大愛之上,不然怎可能走得這麼久?」

五十歲以後,孩子也都成年了,夫妻倆相處時間更多,共識更強,假日常開著車四處樂遊,回到兩人世界,簡扶育覺得很快樂,不再感到寂寞。

今年八月先生退休了,夫妻倆開始力行「日行萬步」的健身計畫,繞行新店溪河濱步道。棒球運動員出身的謝明勇做起來不難,搞了半輩子婦女運動的簡扶育也勉力跟進,終於找到一種兩人都熱愛的運動,目下正是夫唱婦隨,其樂也融融。

高山是情人 身心獲療癒

孩子接二連三報到,簡扶育雖受限於奶瓶尿布的小天地裡,卻也因「孩子帶孩子」,和女兒玩在一起,情感非常親密。先生是棒球國家代表隊選手,一年之中超過半年在外地比賽,很多心事無法即時和先生分享,簡扶育感到很孤單。還好她有一群登山友,心情煩悶時,她就去登高山,幾年之內也登過六十五座百岳。

婚姻生活的苦悶期還好有登山作為出口。「我的情人是台灣高山,這是真的。不美的雜事積壓太多時,我就想登高山。在山上,常常是一個人孤獨地走著,只聽見風吹草動的聲音和自己呼吸的聲音,一邊走一邊思考很多事情,同時也想到台灣的歷史。」當她在雪山頂看見貝殼和珊瑚礁遺跡時,心中無限感嘆:「三千公尺的高山上,竟然有海底的東西,證實台灣很久以前是在海底的說法。」海底山巔都能反轉,人生有什麼過不去的事呢?

山友中有很多愛拍照的人。少數的幾個女生,每次別人拍照時,就被叫到鏡頭前當背景,以顯示山景的比例。簡扶育不想永遠當背景,有一年她趁著到日本旅遊時買了一台相機,三兩下無師自通地學會攝影技巧,回台後拍了很多山景,居然風評不錯,於是開啟她拿相機的因緣。「山給我對土地的思考,讓我得到療癒,更讓我學會拍照。登山之後的感覺像身心都泡過溫泉,通體舒暢。」

女俠性格 與生俱來

簡扶育長年來用影像描述女人、記錄女人,工作夥伴也大多是女性;她和先生育有三個女兒,家裡就像個女人國。

家中櫥櫃內,擺了很多三個女兒自小到大不同時期的合照,卻很少有她本人的相片。就像很多攝影家不喜被拍一樣,她的個人照很少流露在外。「『我』的模樣永遠是不清楚的,這是我和讀者之間的一個遊戲。」她頑皮地說。

事實上,簡扶育的相貌一點也不神祕,就像一般常見的鄰家太太,及肩捲髮、柔美五官,熟諳生活事務,非常親和溫婉。主臥房內有張很有歷史感的結婚照,那位嬌美可人的新娘就是她嗎?

簡扶育是大溪人,成長於台北市西門町。七歲喪母的她,在父親溫厚開明的愛裡長大,從不覺得作為一個女生,有什麼先天的限制和障礙。她記得小時候電視上演著一部《呂四娘》的武俠劇,她和妹妹扮家家酒時,就常以「呂四娘」自居,覺得當一個「女俠」是多麼威風又自然的事。

十九歲那年,還在合作金庫上班的簡扶育,因熱戀一腳踏入婚姻門檻,嫁給大她六歲的同事謝明勇。婚後不久成為母親。明明自己還是個孩子,就要開始養孩子,又沒有母親可問,她茫然又惶恐,不覺為人母的喜悅。坐月子時生產的傷口還很痛,上廁所很不方便,這時偏偏又聽到民間習俗:「生女兒二十九天做滿月,生兒子三十天做滿月」,她實在不明白,同樣生的是「人」,為什麼一出生就有這樣的差別?

婚姻生活裡重男輕女、家務勞逸不均等一般人習以為常的現象,簡扶育卻處處質疑且難耐。這種被稱為「女性意識」思考,在當時台灣並無理論可參照,也沒有任何人啟發她;年僅二十歲的簡扶育,就算為人妻母的重擔已架在兩肩,心中卻呼喊著:「我不要這樣過一輩子!」這樣叛逆的想法從何而來?「後來我才知道,我的家族中有一位阿媽是桃園大溪的平埔族,她為了養家,敢一個人長途跋涉到角板山上和泰雅族原住民交易。我可能有原住民強悍的基因!」她爽朗地大笑說。