王羲之愛鵝,並且以手寫《黃庭經》一卷和一位道士換一群鵝,是一個家喻戶曉的故事。或許大家會覺得很奇怪,鵝跟書法有什麼關係呢?其實中國古代許多藝術家都喜歡藉由觀察大自然的現象,來體會藝術的道理。

唐朝大書法家孫過庭就在他寫的《書譜》裡提到:「輕如蟬翼,重若崩雲」,以及「懸針垂露之異、奔雷墜石之奇、鴻飛獸駭之姿、鷥舞蛇驚之態」等等,以自然的姿態來形容草書的變化多端。

甚至,因為觀察大自然的現象,進而體會出書法的技法,而使書藝大進者亦多有人在。

如:「文與可見蛇鬥而草書長」、「雷太簡聞江聲而筆法進」,以及懷素自敘「貧道觀夏雲多奇峰,輒常師之,夏雲因風變化乃無常勢,又遇壁折之路,一一自然」等等。

因此,王羲之之所以愛鵝,據說也是因為他長期觀察鵝而致書藝大進,而成千古大家。

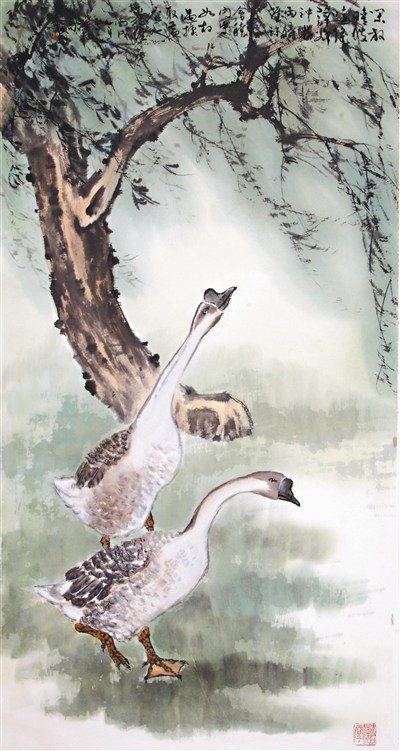

我們試著去觀察鵝的體態:長長的脖子、翹翹的尾巴,走起路來身體晃來晃去的,但都保持平衡,因此不會跌倒,那種一拐一拐的樣子是不是很可愛呢?其實這也正是書法結構的道理──在不對稱中求取平衡,以避免過分對稱而顯得呆板。

另外鵝的脖子長得特別的長,優美的弧度,柔軟中帶有堅韌的感覺,這不正是美麗的書法線條「肉中帶骨」的表現麼?

再加上鵝在水中游泳的時候,一派悠遊自在於天地之間的樣子,這不正也是書法藝術應該展現的意境嗎?

當然,除了觀察鵝之外,我們也不能抹煞王羲之在少年的時候,花了很多功夫去練習寫字,據說光洗筆就把一池水洗成「池水盡墨」呢!

所以動手和動腦筋,其實對於成就一件事來說,都一樣重要的!