傅山(一六○七~一六八四年),字青主,以字行,山西陽曲人(今太原市)。他是明清之際著名的思想家、醫學家,兼工書畫篆刻,以明朝遺民自居。

為抗拒清廷剃髮,他跟隨五峰山道士郭靜中為師,出家成為道士。因身著紅色道袍,遂自號「朱衣道人」,別號「石道人」。朱衣者,朱姓之衣,暗寓含對亡明的懷念;石道者,如石之堅,意示絕不向清朝屈服。

傅山的書法注重傳統學習,更重視臨書對象的揀擇。他先學趙後學顏,而後對趙孟頫(子昂)有強烈的批判。曾直言:「予不極喜趙子昂,薄其人而遂惡其書,近細視之,亦無可厚非,熟媚綽約自是賤態,潤秀圓轉尚屬正脈。」他提醒子孫後輩「知之勿複犯」、「心手不可欺」,強調「作字先作人,人奇字自古」等忠告。

對於書法他有一段著名的評論:「寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧真率毋安排。」這樣的美學觀念實振聾發聵,三百多年來一直備受書法界推崇,雖然這「四寧四毋」之論極有針對性。

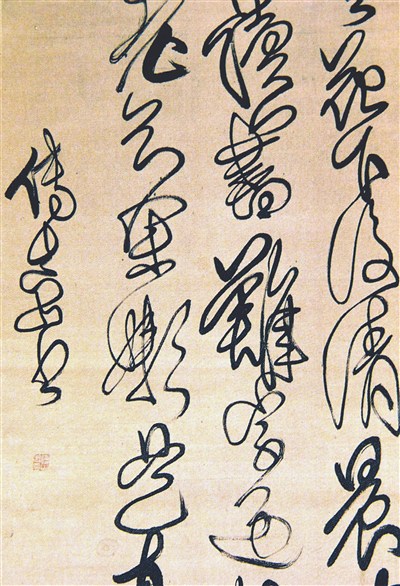

正是這樣排除巧作輕滑,以及崇尚自然的樸拙思想,使得傅山心正筆正的獨特性格,別於一般書家。他至真的性情賦予線條光輝,走筆磊落而氣滿、神足,布局無羈能大開、大闔,氣氛舒暢廣大,沒有特定的形式。

傅山書法中最引人矚目的是連綿草書,線條的纏繞如盤龍舞虺,空間的流動若滾滾洪流,高曠雄邁。