長期以來,水墨畫家喜歡在畫面題一些詩句、感想或記事等等,再加上簽名,稱為「款識」,書寫款識叫作「落款」。圖/陳牧雨非報系

長期以來,水墨畫家喜歡在畫面題一些詩句、感想或記事等等,再加上簽名,稱為「款識」,書寫款識叫作「落款」。圖/陳牧雨非報系

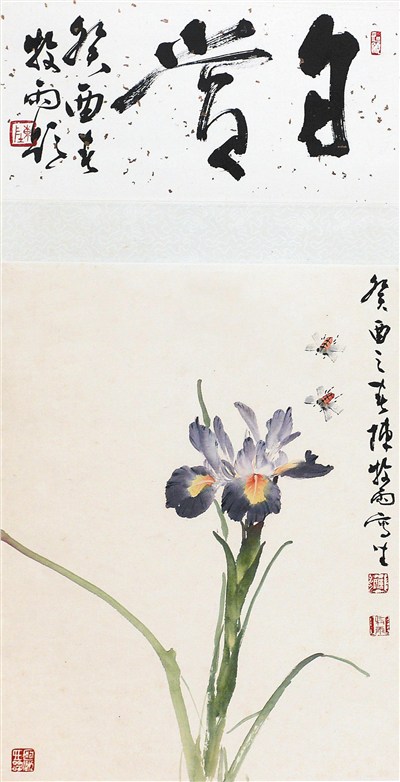

長期以來,水墨畫家喜歡在畫面題一些詩句、感想或記事等等,再加上簽名,稱為「款識」,書寫款識叫作「落款」。落完款後,畫家們會蓋上印章也就是「鈐印」。經過這些手續,作品才算完成。

其實最早期的中國畫家作品都沒有落款,所以我們可以看到故宮展出的許多宋代非常好的繪畫作品,作者卻都是「佚名」。後來 經過文人的參與與發展之後,落款與鈐印,在畫面上的重要性愈來愈高,到最後提升到變成了作品的一部分了。

但是,落款與鈐印必須配合畫面構圖上的需要,否則,可是會破壞畫面的美感!

如果在畫面上寫得不過癮,也可以在畫的上方加一張紙來寫字,叫作「詩堂」。

畫家常用的印章有:

一、引首章:通常是長條形(又稱半通印),用在款識的前面。

二、姓名章:在簽名的下面或旁邊,如果蓋兩方印,就必須有「陰文(白文)」「陽文(朱文)」之分,如果只蓋一方,則朱文白文都可以。

三、壓角章:蓋在角落,作用是要讓畫面平衡。

或許你會發現故宮有許多古畫都亂七八糟的蓋了很多章,其實那些都是後來的收藏者或鑑賞家蓋的,其中以乾隆皇帝蓋得最多。雖然這些章蓋得很不恰當,但意外的卻變成了學者研究古畫非常重要的依據。