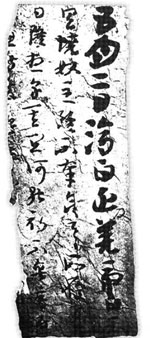

這件行草書殘紙自新疆古樓蘭遺址出土,經專家考證為晉代遺物,由殘紙得知此為民間書寫常體,察看墨跡可視得當時毛筆已能任意揮灑,小大由之且輕鬆活潑,顯然這時毛筆的製作已經是非常精良了。

彼時魏晉之間對文房要求頗高,當時著名書法家韋誕亦擅長製作筆、墨,所以有「仲將之墨,一點如漆」之稱譽;又「夫工欲善其事,必先利其器。」亦是他的至理名言,流傳迄今。

韋誕製筆之法,賈思勰在《齊民要術》中有詳載:「先次以鐵梳兔毫及羊青毛,去其穢毛,蓋使不髯茹。訖,各別之,皆用梳掌痛拍整齊,毫鋒端本各作扁極,令均調平,將衣羊青毛,縮羊青毛去兔毫頭下二分許,然後合扁卷令極圓。訖,痛頡之,以所整羊毛中為或用衣中名曰筆柱,或曰墨池承墨復用毫青衣羊毛,外如作標法使中心齊,亦使平均,痛頡。內管中,寧隨毛長者使深,寧小不大,筆之大要也。」

字有姿態、有風韻、有氣度,姿態佳不如風韻佳,風韻佳不如氣度佳。都說「晉人尚韻」,以這件晉代民間殘紙墨蹟顯示,一紙行草書的尺牘,信手拈來之作,姿態、風韻、氣度均佳。即使是民間,字裡行間亦頗有風韻,縱勢成行,橫勢不成列,並不在乎點畫是否精美,但舒捲自如。今見出土殘紙如東晉之士人風采,所謂「尚韻」,其實就是當時時代風氣,可用一個「興」字概括。

當然魏晉之間的書寫工具——毛筆,也都跟著有了「興」意。