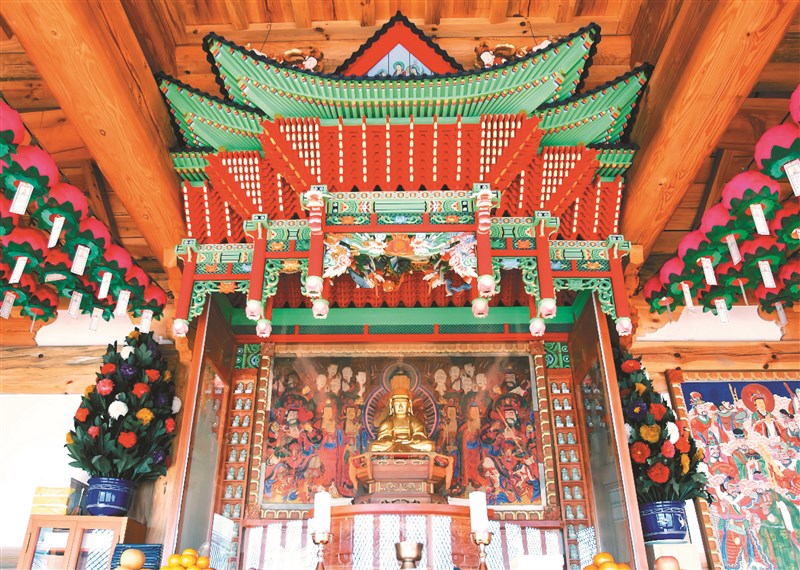

韓國文化財巨型禎畫與佛頂華蓋。圖/中華華蓋藝術文化研究協會

韓國文化財巨型禎畫與佛頂華蓋。圖/中華華蓋藝術文化研究協會 韓國寺廟建築中,將華蓋以結構方式與佛像與檀城結合為一體。圖/中華華蓋藝術文化研究協會

韓國寺廟建築中,將華蓋以結構方式與佛像與檀城結合為一體。圖/中華華蓋藝術文化研究協會

文/嚴慕容

佛教傳入韓國後,華蓋常統稱為「蓋」(개, gae)或特指為「寶蓋」(보개, bogae),是佛像或佛龕上方之莊嚴具,與中國佛教之「華蓋」及「寶蓋」有共通之處。華蓋作為佛教傳播中的重要元素,其形式與內涵在過程中不斷演繹。從印度、中土至朝鮮半島,不僅承載遮蔽護持的原始功能,更在韓國昇華為獨特的寶蓋藝術,見證佛法「傳承」與「永續」的文化巡禮。

寶蓋流變 隨方毗尼

佛教華蓋藝術的流變,體現佛法「隨方毗尼」的智慧,此非僅為語彙差異,更是對《華嚴經》「七寶莊嚴」的創造性詮釋。敦煌〈引路菩薩圖〉中的華蓋仍保有遮護本質,而高麗時期《佛頂尊勝陀羅尼經》則將寶蓋提升至「聚七寶之德」的層次,象徵莊嚴與功德。

幀傳佛儀 法報化身

在韓國,寶蓋多與佛像本身融為一體伴生。 韓國佛教文化遺產材中的幀畫,被稱為「行走的佛殿」。為延續千年的活態法會儀式,行禪與江陵端午祭的「寶蓋舞」,是延承唐代敦煌行城與安傘旋城傳統,將神聖的寺廟儀軌轉化為更親近四眾的信仰活動。此外,通度寺〈靈山會幀〉的竹骨寶蓋可自動展開三層傘狀結構,暗喻「法、報、化」三身,展現教理與藝術的融合。

隨緣度化 信仰深耕

韓國寶蓋供養體現「隨緣度化」的智慧。十八世紀〈遊方僧幀畫〉的折疊銀製寶蓋,讓佛法莊嚴隨身;十九世紀〈家宅供養幀〉的紅綢寶蓋普及「家庭佛堂」,使信仰深入民間。寶蓋從寺院聖物轉為家庭修行象徵。

跨越時空 寶蓋華光

韓國寶蓋藝術從新羅開端,經高麗革新、朝鮮儀軌確立,至今活態傳承,承載千年信仰與藝術智慧。首爾曹溪寺寶蓋與敦煌華蓋的輝映,展現東亞佛教藝術的對話,印證佛法普度眾生的宏願。

讚頌:「寶蓋鎏金納法光,三千世界化一蓋。曹溪水印敦煌月,華蓋普蔭梵音長。」寶蓋不僅是莊嚴法器,更是修行法門的體現,為佛教在地化與現代化提供寶貴視角。