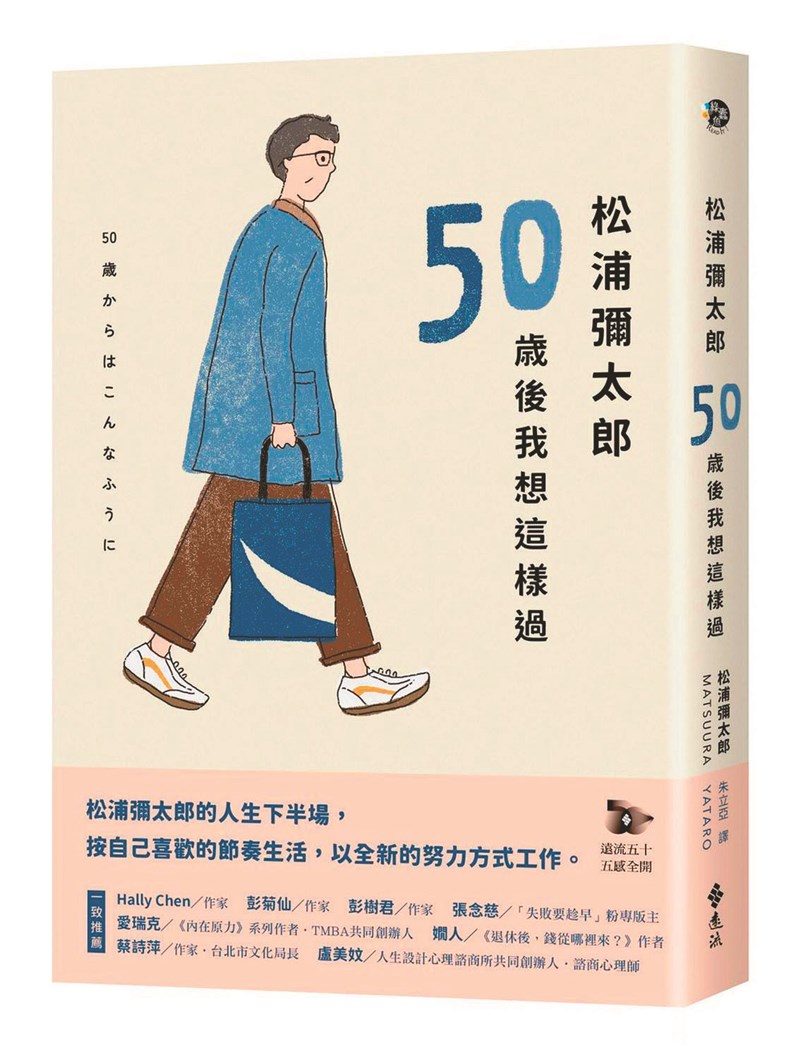

《松浦彌太郎:50歲後我想這樣過》,遠流出版

《松浦彌太郎:50歲後我想這樣過》,遠流出版 當居住環境舒適、無壓力且能放鬆時,身心狀態便能長期維持在良好水平。(示意圖)

圖/123RF

當居住環境舒適、無壓力且能放鬆時,身心狀態便能長期維持在良好水平。(示意圖)

圖/123RF

文/松浦彌太郎

譯/朱立亞

與「生活的節奏」同等重要,並且我一直以來都非常重視的還有「居住環境」。

步入成年後,當擁有一定程度穩定的經濟能力時,如果有人問:「應該把錢花在哪裡最值得?」我一定會毫不猶豫地回答:「居住環境」是最值得投資的地方。

我們每天的大部分時間都在家中與周邊的環境裡度過,我發現是否能讓人放鬆、內心溫暖平靜,甚至激發創意,這一切都與環境息息相關。

對於居住環境的講究,每個人都有不同的標準。有人想要「能從高樓俯瞰整座城市的景色」、「能夠享受園藝的庭院」或是「盡情發揮廚藝的大型廚房」,每個人對此都有不同的答案。

當我決定重新審視自己的居住環境,並開始尋找新住處時,我最在意的是「空間感與寧靜」。

我想要挑高天花板,並且有一個寬敞且能靈活運用的客廳。此外,住家周圍有一條靜謐的小路,特別適合散步。比起商店,我更希望住家附近有圖書館與公園。這樣寧靜悠閒的環境才是我所嚮往的居住地點,於是我選擇了這樣的住所。

空間愈寬 心愈開闊

靜謐而安定的居家環境,讓人能夠毫無拘束地沉浸於深度思考之中。而且奇妙的是,當眼前的空間愈寬敞,思惟似乎也會變得更加開闊。

我的家並不是一座寬敞的豪宅,但我盡量不在居住空間內擺放過多的物品,讓有限的空間保留更多餘裕。一切都取決於如何巧妙安排。

白天經常因工作或各種事務外出,但清晨與夜晚這些寶貴的時光,最終還是待在自己的居所。

當居住環境舒適、無壓力且能放鬆時,身心狀態便能長期維持在良好水平,進而提升日常工作的生產力。這不僅不會消耗能量,反而能讓人充電,還能帶來從容思考未來的餘裕。

如果居住環境讓人感到不適,不僅無法真正放鬆、恢復精力,連心情都會變得焦躁不安。在這樣的狀態下,別說是悠然自得地規畫「十年後要展開怎樣的冒險」,恐怕連靜下心來展望未來都難以做到。

這樣的差異極為顯著,甚至可以說是殘酷而現實的問題。

如果今天的狀態良好,明天就有更大機會遇見有趣的新事物與新朋友。

只要打造一個能夠支撐日常生活的良好居住環境,身心便能煥然一新,而這種影響會如同複利效應般累積,使人生逐漸充實圓滿。或許這聽起來有些誇張,但這正是我從日常生活中深刻體會到的真實感受。

(摘自《松浦彌太郎:50歲後我想這樣過》,遠流出版)

【作者簡介】

松浦彌太郎

散文家。2002年於中目黑開設「COWBOOKS」,成為精選書店的先驅。自2005年起,擔任9年的《生活手帖》總編輯。其後轉入資訊科技業界,擔任「美味健康」股份有限公司董事。自2006年起,也擔任公益財團法人東京兒童圖書館理事。其他經歷包括負責統籌編輯UNIQLO的「LifeWear Story 100」以及擔任《Dean & Deluca Magazine》總編輯。曾執導電影《地方總在旅途中》。

著有《今天也要用心過生活》、《松浦彌太郎の100個工作基本+100個生活基本》、《像隨筆作家一樣生活:松浦彌太郎的寫作與思考方式》等。以「正直、親切、笑容、每天用心生活」為信念,持續透過書寫與行動,探索生活與工作的樂趣、豐富與學習。