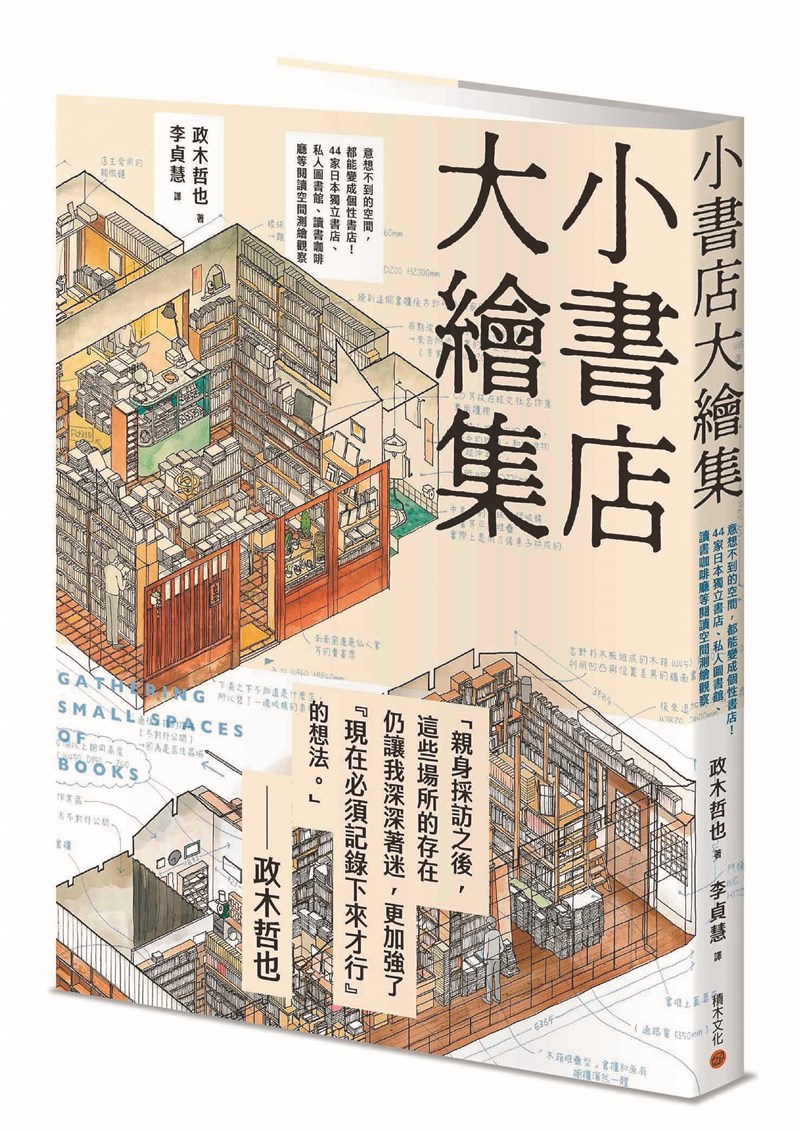

《小書店大繪集》

圖/積木文化提供

《小書店大繪集》

圖/積木文化提供

文/潘煊

一對日本夫妻在東歐旅遊時,看到當地的閱讀咖啡廳裡,居民談論著社會議題、激盪生活的動力,已成為一種融入城市日常不可或缺的存在。兩人非常憧憬這樣的互動空間,回國後,就在市區開了一家結合舊書店與咖啡館的閱讀咖啡廳,取名「火星之庭」。這裡除了書香與咖啡香,也洋溢著友善的芬芳,開業至今二十多年,夫妻倆一直活用店內空間,支援生活窘迫的人,因為他們覺得,城市裡必須留一個場所,給那些孤身一人的獨行者。

立體圖的溫感手繪

「火星之庭」是《小書店大繪集》書中的一個案例。本書作者政木哲也,是擁有工學博士學位的建築師,他走遍全日本,造訪各地的獨立書店、二手書店、私人圖書館、閱讀咖啡廳和流動書店,深入44家匠心獨具的書空間,一一親自實際測量,以完全不借助電腦軟體的純手繪,貫串人書交織的空間之美,彙總成書。

書中呈現的每一篇章,首先映入眼簾的,是跨頁舖排的立體空間圖,以1/20或1/50的比例,還原書空間的細節,這是一個很吸引人的「圖文閱讀」。

就「火星之庭」為例,立體圖引領讀者以鳥瞰的視角,對左邊舊書店、右邊咖啡館的布局,一覽無遺。用來分隔兩區的綠色書櫃,弧形線條彷彿火星人漫步的停格。而沿牆的書架擺放成ㄈ字型,讀者鑽進其間找書的情境,一如舊時光的角落型閱覽,被環伺的書庇護著展讀之心。

圖面上,用引線拉出的註寫文句,手寫體字型工整又有暖意,一句句的描述,不只是每家書店的建築結構、書籍陳列、經營巧思,或空間的前身來歷、老家具活用等等,作者也經常表達出對角落及細節的內心感受。

經營初心有晶瑩故事

這本書另一個動人的看點是,在數位化浪潮之下,經營實體空間那種超越科技飛馳的魅力。對現代人而言,找書、購書甚至讀書,可說是「彈指」間一鍵即得,手機、電腦螢幕上就有四通八達的網路,足不出戶即可速達。

然而,無法到達的是情感溫度。比如書中〈大家的圖書館三角〉,經營方式採「格子書櫃所有人制度」,擁有者都是「館長」。館長們各有不同的「推薦書籍」,陳列在大小不同的格子中,而相同的愛書之心,就像拼圖緊緊契合在一起。開業即受好評,最初的20個木格子,現今已增加到50個了。作者政木哲也透過測量繪寫,深深有感:「洋溢著格子所有人個性的書櫃,以及持續改變、好像有生命的空間,身處其中,讓人不禁好奇住在當地的每一個人,各自有著什麼樣的人生。」

〈祕密的書屋〉文中所述的祕密空間,原是歇業的電影院小售票亭,店主翻修後開業,是一家無人書店,訪客可以經由設定的方式,進入這只有四個半榻榻米大的空間。古董書桌上有檯燈、書籍、地球儀,就像剛剛還有人坐在這裡一樣。在微暗但適讀的照明裡,獨自一人沉浸其間,頗有潛入了某人書房,正在與書密會一樣。

全書各種型態的個性空間,隨著作者的繪寫走讀全景,零距離,現場感,彷彿聞到群書氣息的綻放。

城鄉裡的人書風景

就如手繪是心靈的線條,每一家書店都是店主心願驅馳,所化現的實體空間,同時也為城市、為鄉鎮挹注人文活力,這正是閱讀本書特別感到的珍貴之處。

「東加坂文庫」老闆因定居之地沒有書店,而決定自己開一家。「絲瓜文庫」的經營者,是希望在當地推廣有讀書人的風景。而為了方便學生能搭電車前來,「汽水空港」店主便在鄉下火車站附近,臨湖自建這家書屋。

以閱讀而言,書本身的價值應是首要,然而,人與書相遇的空間,更立體化這份閱讀的深情。活用懷舊風電話亭打造的超迷你圖書館「USED BOOK BOX」,以十多個木箱收納居民捐書,層層疊疊組成凹凸有趣的書天地,企畫負責人最初的設計意圖即是:「希望小孩子仰望時,也能心生雀躍。」