作者簡介

傑克‧凱魯亞克(Jack Kerouac, 1922-1969)

凱魯亞克來自一個法裔加拿大家庭。第二次大戰期間,曾在商船上當水手,此後成為作家的決心益發堅決。《旅途上》的出版,不僅奠定了他在美國文學上的地位,他本人也成為「垮掉的一代」的代言人。

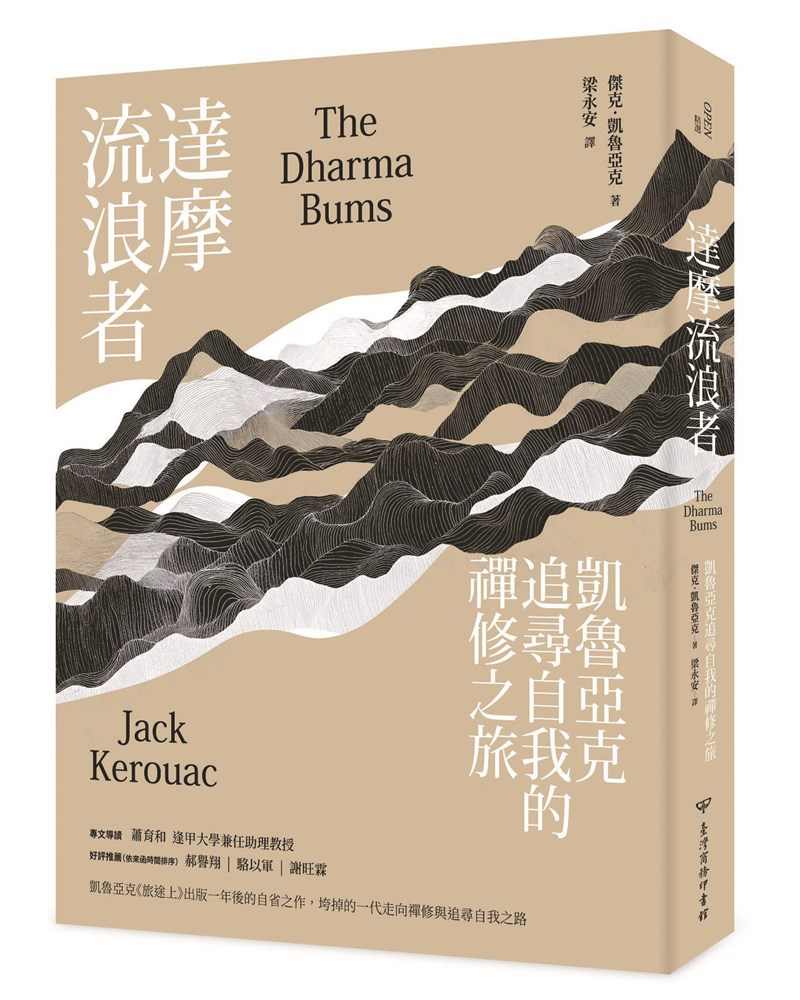

出版諸多小說,除了《旅途上》、《達摩流浪者》之外,還有《城與鎮》(The Town and the City)、《地下室》(The Subterraneans,1958年)、《浪蕩午後》(Big Sur)等18部小說。數部曾被翻拍成電影。圖/123RF

作者簡介

傑克‧凱魯亞克(Jack Kerouac, 1922-1969)

凱魯亞克來自一個法裔加拿大家庭。第二次大戰期間,曾在商船上當水手,此後成為作家的決心益發堅決。《旅途上》的出版,不僅奠定了他在美國文學上的地位,他本人也成為「垮掉的一代」的代言人。

出版諸多小說,除了《旅途上》、《達摩流浪者》之外,還有《城與鎮》(The Town and the City)、《地下室》(The Subterraneans,1958年)、《浪蕩午後》(Big Sur)等18部小說。數部曾被翻拍成電影。圖/123RF 有一晚在樹下盤腿打坐時,我在半睡半醒中對自己這樣說:「摩押?誰是摩押?」(示意圖)圖/123RF

有一晚在樹下盤腿打坐時,我在半睡半醒中對自己這樣說:「摩押?誰是摩押?」(示意圖)圖/123RF

文/傑克‧凱魯亞克

譯/梁永安

過了一段時間的打坐和閱讀,終於開花結果了。那是發生在一月下旬一個結霜的晚上。

樹林裡一片死寂,但我卻幾乎可以聽得見有聲音對我說:「萬事萬物永遠永遠都會是好端端的。」這讓我忍不住大聲地喊了一聲「嗚呃」(當時是午夜一點),幾頭狗都跳了起來,興奮不已。我也很想對著星星引吭長嘯。我合起雙手禱告說:「啊,智慧而安詳的覺者啊,我明白了,萬事萬物永永遠遠都會是好端端的,謝謝你,謝謝你,謝謝你。阿們。」我又何須在意食屍鬼之塔,何須在意精子、骨頭和塵埃。只要我感覺我是自由的,我就是自由的。

我突然有一種想馬上給庫格林寫封信的衝動。每當我和艾瓦和賈菲在那裡作徒勞的吶喊時,他都總是很低調而且保持安靜,但此時此刻,我卻意識到他才是一個真正的強者。我想寫信告訴他:「是的,庫格林,當下是金光燦爛的,而我們已經做到了:我們業已把像發光毯子般的美國,帶入了更光亮的無何有之鄉。」

隨著二月的到來,天氣開始回暖,積雪融化了一點點,松樹林裡的夜變得更柔和了,而我在門廊上的睡眠也變得更甜美。天上的星星看起來像是溼溼的,而且顯得更大顆了一些。有一晚在樹下盤腿打坐時,我在半睡半醒中對自己這樣說:「摩押(Moab)?誰是摩押?」醒來的時候,我發現自己手上多了一球毛茸茸的東西,再細看,那是原來黏在某隻狗身上的一團棉球。「所有這一切︱︱我的假寐、毛茸茸的棉球,還有摩押︱︱不過是同一件事情的不同表相罷了。它們全都是一個的大夢,全都是空。當頌讚!」接著我在腦子裡反覆念誦如下的話,用來規戒自己:「我是空。我不異於空,空也不異於我。空就是我。」離我不遠的地上有一灘水,水中反照著天上的星星。我往水裡吐一口口水,星星的倒影馬上就被打散。「誰還敢說星星是真實的?」我對自己說。

每個人都是有慧根的

但我得承認,雖然我認為一切是空,但對於家裡那個等著我回去取暖的小火爐,卻並不是沒有期待的。小火爐是我妹夫好意提供給我的;不過,他對我終日遊手好閒、無所事事的樣子已經開始有點感冒。有一次,我引用某處的一句話告訴他,人可以透過受苦而長大,他聽了之後說:「如果人可以透過受苦而長大,那我就有這屋子那麼大了。」

當我到我家附近那間雜貨店買麵包和牛奶的時候,裡面那些傢伙問我:「你到樹林去都是幹嘛?」

「我只是去那裡做功課罷了。」

「你年紀都一大把了,又不是大學生,還做什麼功課?」

「好吧,老實說,我去那兒只是為了睡覺。」

其實,他們自己何嘗不喜歡整天在田裡瞎晃,裝著在忙什麼的樣子。他們這樣做,是想騙他們老婆,自己是勤快苦幹的人。但他們可騙不了我。我知道,他們私底下也渴望可以到樹林去,睡睡覺或是無所事事地坐著,只是他們不像我,厚不起臉皮這樣做罷了。他們從不會到樹林裡來打擾我。我又有什麼方法可以告訴他們我所領悟到的真理呢?我要怎樣才可能讓他們明白,我的骨頭、他們的骨頭,以至所有死人的骨頭,都不過是同一個單一的實體,而且是永遠清靜和蒙福的呢?不過,他們信也好,不信也好,對我都是沒有分別的。

有一個晚上,我在如注大雨中打坐,一面聽雨滴打在我兜帽上的聲響,一面唱一首小歌:「雨滴是狂喜,雨滴不異於狂喜,而狂喜也不異於雨滴,對,狂喜就是雨滴。啊,雲朵兒,繼續下吧!」所以,我又何必在乎雜貨店裡那些嚼菸草的傢伙,對我的奇怪舉止作何感想呢?反正或早或晚,我們都會在墓穴裡成為同一樣的東西。

不過有一晚,當我和其中一個雜貨店的小伙子喝得酪酊大醉,我倒是告訴了他有關我在樹林裡打坐的事,沒想到,他表現出一副相當理解的樣子,還說如果有時間,想學學我的樣子。他的聲音帶著一點點嫉妒的味道。每個人都是有慧根的。

(摘自《達摩流浪者:凱魯亞克追尋自我的禪修之旅》,臺灣商務印書館出版)