龍興寺舍利寶塔。圖/郭詠澧

龍興寺舍利寶塔。圖/郭詠澧 塔內供奉真身舍利。圖/郭詠澧

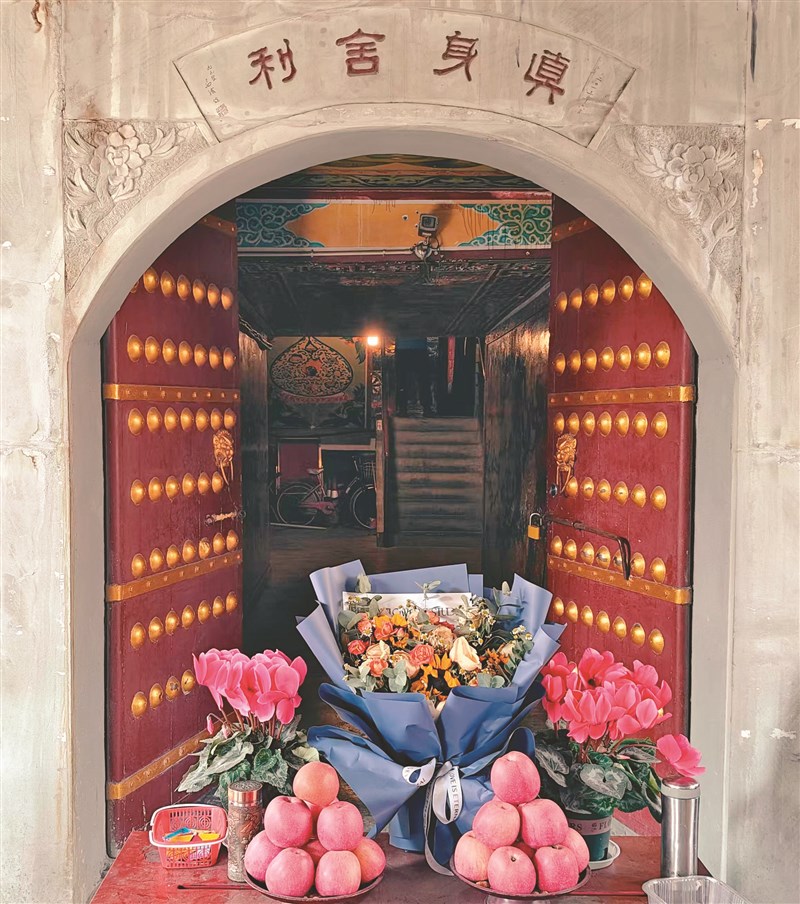

塔內供奉真身舍利。圖/郭詠澧

文/郭詠澧

四川成都周邊有一座冷門的千年古寺──龍興寺,坐落在成都彭州城北口,始建於東晉咸康三年(三三七),初名「大空寺」,後經多次更名,最終在唐玄宗開元六年(七一八)詔號為龍興寺。

龍興寺占地八十多畝,包含正殿四重,配殿多座,塑像一百餘尊。寺內收藏有釋迦牟尼佛祖的真身舍利,以及清末緬甸國王贈送的玉佛一尊、印度阿育王贈送的舍利子《貝葉經》、日本贈送的《大藏經》等。

佛祖涅槃火化後留下的舍利被視為佛教聖物,具有極高的宗教意義,也是佛教文化的重要組成部分。鎮寺之寶釋迦牟尼佛真身舍利,包括了頭頂骨、肩胛骨、牙齒、中指指骨和珠狀舍利子等,供奉在高達八十一公尺的「七佛聖景」寶塔內,也是中國大陸現存十九座擁有寶貴佛陀真身舍利的佛塔之一。

龍興寺共有七座古塔,層數皆為奇數,此與古代陰陽學說有關。佛教的許多形象和活動都採用奇數,表示吉祥、清淨與上告諸天之意。因此塔的建築也多為單數層,其中又以七級為標準數,故有「救人一命勝造七級浮屠」之說。

真身舍利塔在天王殿前的中軸線上,始建於東晉,初為天竺僧人曇摩掘義(智洗禪師)建造的木結構。五代時期,龍興寺住持預知禪師將其改建為密檐式磚造結構,塔體方形,共有密檐十七級,其上六十八角懸掛馬蹄鈴,遠近馳名。

明末清初,塔體從上至下四角分裂,東北角墜落。一九二三年,南半邊倒塌,僅剩西北部位。上世紀三十年代,葉濟瀾曾撰文提及「四川彭縣破塔何以不全倒塌」,龍興寺舍利塔不全倒,成為「彭州第一奇觀」。

一九四四年,能海法師赴寺講經弘法,見塔殘缺,倡議重修寶塔,其後數日佛祖舍利夜夜連續放光,僧眾爭相觀看,建塔信心倍增。能海法師除親赴印度加爾各答,獲取金剛寶座式佛塔圖樣,於一九四八年依圖開始修建,並親率僧眾到五十里外山區自燒青磚,運入寺中建塔。主體工程歷時兩年完成,然而其餘細作卻因故停工,文革後始復健,直至一九八五年夏季,塔頂裝上銅質寶頂才全部竣工。

寶塔由主塔與四座隅塔組成。主塔十七層,高八十一公尺,取佛門「九九歸一」之意,塔身表面供奉著一千零八十尊銅鑄及玉雕的佛像,塔基座上刻有十世班禪額爾德尼用漢藏兩文書寫的「南無吉祥釋迦牟尼佛」,塔門上有一幅對聯:「秋千古塔傳阿育,五代叢林自預知」,甚有深意。

龍興寺舍利寶塔,是四川唯一一座與印度佛塔樣式最接近的金剛寶座舍利塔,今寶塔已成該寺瑰寶,也是中國佛祖真身舍利塔中層數最多、高度最高的佛塔。吾人若欲探索成都附近的異域風情,那麼,具有豐富歷史與文化底蘊的佛教聖地古龍興寺和寺裡壯觀的舍利寶塔,絕對是攝影愛好者和佛教文史研究者的最佳選擇。