圖/KIMI

圖/KIMI

文/山羊

了解月球的引力在地球上產生潮汐現象,影響地球的海洋、大氣與地殼,並幫助穩定地球的軸傾角,使氣候不至於劇烈波動,維護了地球上所有生命適合生存的環境後,小明問:「這麼棒的地球好夥伴到底是怎麼誕生的?」

科學家對於月球的起源,曾發展出很多種學說。目前,大多數科學家都相信月球是經由一次「大碰撞」所產生的。

強力撞擊 飽受轟炸

月球是太陽系中的第五大衛星,直徑約3475公里,約地球的¼。如果地球是寬2.05公分的美金五分鎳幣,月球就只有一顆綠豌豆大小。

它與地球的平均距離約38萬4400公里,也就是說,地球與月球之間可以容納30個地球大小的行星。

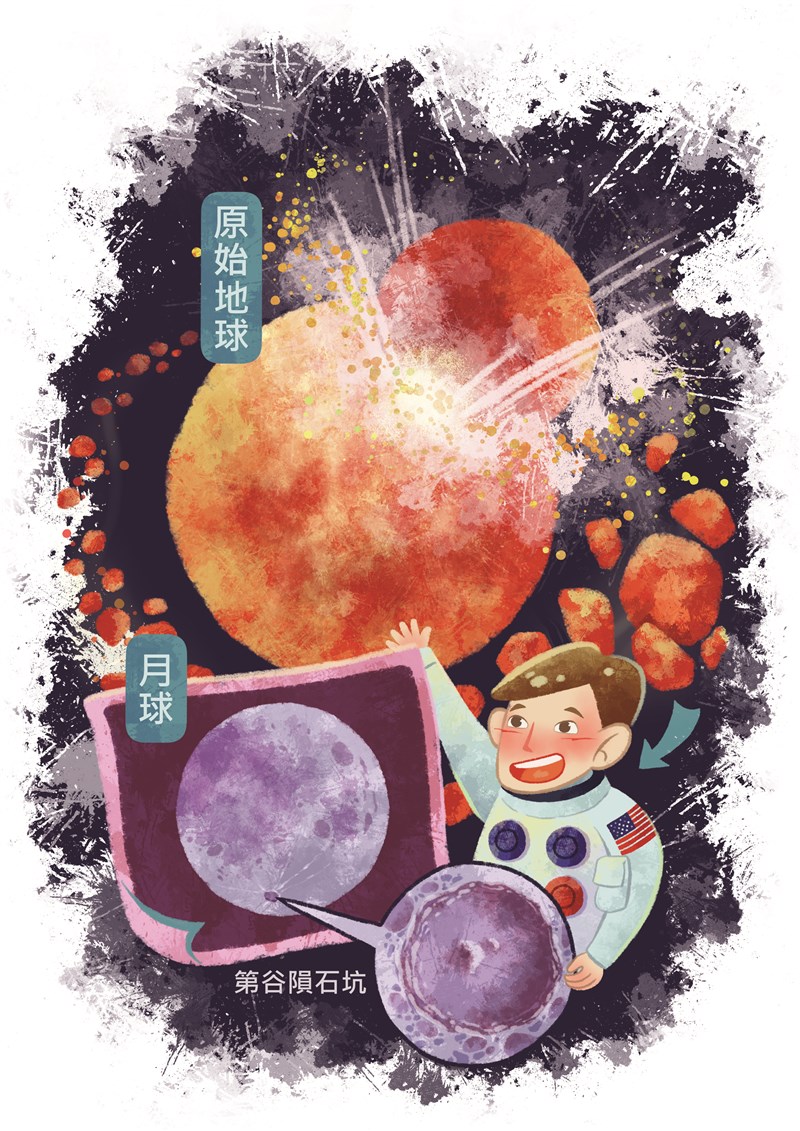

約45億年前,有一顆像火星大小的天體,以時速近4萬3500公里高速逼近,猛烈撞上地球。

瞬間、一團巨大的蒸汽化物質騰空而上,形成的大量巨柱狀氣體與灰塵等物質被拋入太空中。

最後,由這兩個天體撞擊出的這些碎片開始累積,逐漸凝聚成一個球狀結構,成了我們的衛星,開始繞著地球旋轉。

剛誕生時,月球還處於熔融狀態,但約在一億年內,大部分的「岩漿海洋」慢慢結晶,密度較小的岩石則向上漂浮,最終形成月殼。

這就是目前仍廣為接受的月球誕生理論 ——「大碰撞說」。

由於被撞擊出來的月球只有一層非常稀薄的外逸層,幾乎沒有大氣層可以保護,因此堅固的岩石表面飽受小行星、隕石與彗星的直接轟炸,造成了表面布滿大小不一的凹洞、隕石坑與裂縫的月貌。

其中,位於月球正面南半部的「第谷隕石坑」(Tycho),直徑85公里,非常醒目,在滿月時清晰可見,即使在僅有地球反射光的背景下也可以分辨出來。

另外,也因為沒有大氣層,無法保留熱量,造成月球極大的晝夜溫差,白天溫度可達127℃,夜晚則降至-173℃。

沒有大氣層也讓月球表面沒有風、雲或水侵蝕,使這些坑洞可保持數十億年之久。1969年7月20日,美國阿波羅11號太空人阿姆斯壯成為第一位踏上月球的人類,他在上面留下的腳印,應該也可以保留數百萬年之久。

照亮夜空 未來希望

月亮本身並不發光,而是反射自太陽的光而照亮了整個夜空。至於月亮每晚形狀都會改變的原因,則是因為當月球繞著地球運行時,從我們在地球上的位置,我們會看到月球的不同部分被太陽照亮的緣故。

不過,因為太陽光照射到地球時,有一部分也會反射到月球表面上,所以有時候,我們看到像彎刀一般的峨眉月時,也可以看見月亮表面沒被太陽照亮的部分,因地球反射太陽的光而發出柔柔、淡淡的光芒,出現像滿月一樣的月相。

最後要提的是,月亮的引力約為地球的1/6,也就是太空人如果重90公斤,在月球上只有大約15公斤重!因此,他們在月球上感覺會輕飄飄的,走路像在彈跳一樣,而且可以跳得更高。

另外,月球的引力除造成潮汐,也會對地球自轉造成微小影響,甚至逐漸使地球的自轉速度變慢。而且,月球正在慢慢的以每年約2.54公分的速度遠離地球。

對我們而言,月球是一個非常獨特及迷人的天體,距離近、讓人類充滿好奇。幾千年前,人類就會透過繪畫來追蹤月球的變化。後來,人們還因觀察出月球繞地球運行一周約需27.32天,而創造了日曆。

在人類都已登陸過月球的今天,許多探索任務都未發現月球上有生物存在的跡象。然而,科學家卻發現月球兩極附近黑暗的隕石坑中,隱藏著相當豐富的水冰(water ice),可能用來為將來的月球基地提供水資源,甚至產生氧氣與燃料,讓人類未來移居月球的想像充滿了希望。

至少,月球可以被視為人類探索更遙遠星空的一個絕佳跳板。