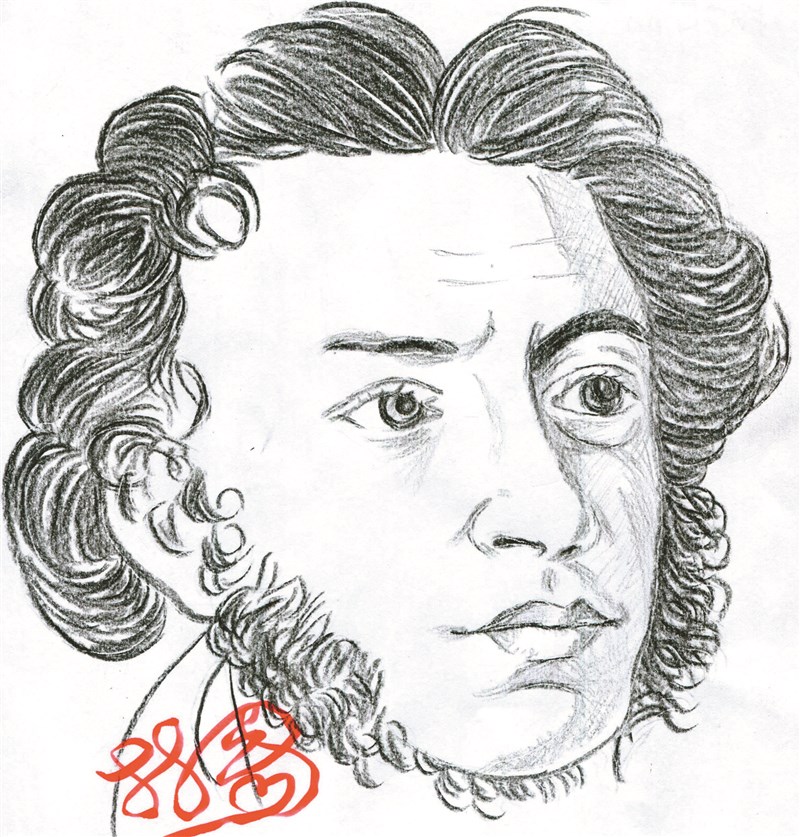

作者繪普希金

圖/林一平

作者繪普希金

圖/林一平

文/林一平

阿赫瑪托娃一九一七年的第三部詩集《白群(Belaia staia)》不僅包含了愛情抒情詩,還有許多充滿強烈愛國情感的詩歌。在第一次世界大戰德國向俄羅斯宣戰的那天,她在一首詩中宣告公民角色的自覺——必須清除記憶中曾經描述的戀愛歷險,以便記錄即將發生的可怕事件。她的詩歌〈祈禱(Molitva)〉,女主角懇求上帝恢復國家的和平:「這是我在你的禮拜儀式上祈禱的,經過了如此多受盡折磨的日子,我懇求俄羅斯上方的黑暗風暴雲,可以變成一片明亮的光芒。」

十月革命後的幾年,布爾什維克政府在數個戰線上疲於奔命,相對較少干預藝術生活。這段短暫時期阿赫瑪托娃有絕對的創作自由來孕育俄羅斯的前衛藝術。最突出的主題之一是朋友的移民以及她個人堅持留在自己的國家並分享其命運。例如〈是叛徒:為了一個綠色的島〉,她責備她的愛人安瑞普因為選擇了「綠色的島」英格蘭而離開俄羅斯。在喚起對俄羅斯的感情時,她創造了一個風格化、寓言般的形象,描繪了一片充滿松樹林、湖泊和聖像的寧靜土地,不幸的是,這個形象被戰爭和革命的蹂躪永遠損毀了。

阿赫瑪托娃堅定反對移民的立場根植於她深刻的信仰,因此,詩人只在自己的祖國維持其藝術;最重要的,她認為俄羅斯語言是她唯一的真正「故鄉」,並決心生活在使用這種語言的地方。後來,蘇聯文學歷史學家為了使阿赫瑪托娃的作品符合共產現實主義可接受的標準,在解讀她有關反對移民的詩歌時,過分引入了粗糙的愛國主義。

阿赫瑪托娃除了一九二○年代初期曾在農學研究所擔任圖書館管理員的短暫工作外,她一直以寫作方式謀生。然而她的作品批評了蘇聯體制,書籍被禁止長達十五年,成為她一生中最艱難的時期。由於蘇聯當時對所有文學作品的創作進行了規範,並由國家提供薪俸,她無法再直接由寫作獲得收入。儘管如此,阿赫瑪托娃仍然極受歡迎,她人格的磁性不斷吸引新的朋友和崇拜者,進而從中獲得幫助,度過艱難的歲月。

通過她眾多朋友的無私努力,她除了偶爾被委託進行詩歌翻譯外,她還從事文學研究。她撰寫了關於普希金(Aleksandr Sergeyevich Pushkin;1799-1837) 的作品,後來被匯編成《論普希金》。在百姓心中,普希金是「俄羅斯詩歌的太陽」,而阿赫瑪托娃則被並列,譽為「俄羅斯詩歌的月亮」。

阿赫瑪托娃始終相信詩人有著「神聖手藝」──「我們神聖的手藝已經存在一千年了……有了它,即使是沒有光明,世界也會明亮。」阿赫馬托娃生前無法發表的作品最,直到一九八○年代末才被祖國俄羅斯完全的認可,終於都開放給普羅大眾。