圖/BOB

圖/BOB

文/瑢瑢

說起咖哩,你可能會想到超市裡裝在紙盒中販售的咖哩塊,買回家丟進滾水中,金黃的咖哩冒著香氣,與馬鈴薯、胡蘿蔔等配料一起在醬汁中翻滾,香味逐漸在廚房瀰漫開來……;也許,你會想到燈光昏暗、充滿異國情調的餐廳裡,與各種香料及主食一起熬煮,蘸著麵餅或米飯吃的印度咖哩;再或許,你會想到加入椰奶、香茅調味,酸甜中帶著辛辣、口感多層次的泰式紅咖哩、綠咖哩……

沒錯,以上通通都是咖哩。咖哩其實並不是某種特定的食物,而是好幾種香料的集合體,它的口味在各地千變萬化,形態也相當多元:可以是粉狀的,也可以是塊狀的;可以是濃稠的糊狀,也可以是未經糊化的湯汁。

咖哩配方 因地而異

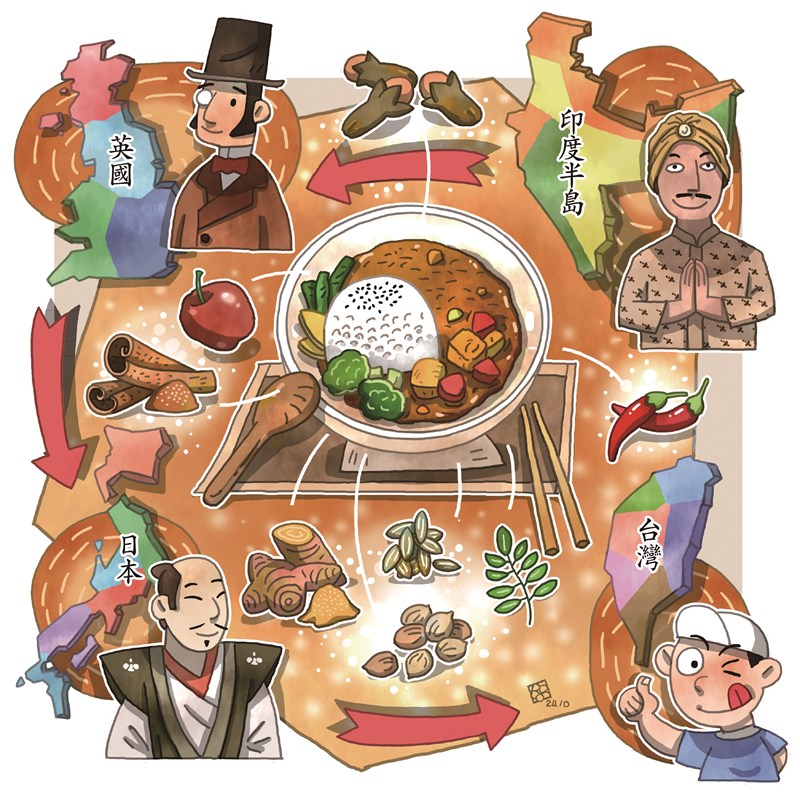

世界各地的咖哩配方不盡相同,在台灣,咖哩主要是以薑黃、孜然、芫荽子(香菜種子)這3種香料為基底,再依喜好加入辣椒、丁香、肉桂、蘋果、椰漿等配方,就能做出不同風味的咖哩。至於俗稱「咖哩葉」的可因氏月橘,雖然有時也被加入咖哩中,卻並不是咖哩的必要成分。你也許會感到好奇,既然「咖哩」中未必含有「咖哩葉」,那麼「咖哩」這個名稱又是怎麼來的?

南亞香料

世界起源

咖哩起源於印度半島,這裡的人很早就懂得使用各種香料來調味食物,「咖哩」一詞,據信是從通行於印度南部泰米爾語中的「kari」衍生而來,泛指任何以香料調配而成、用來燉菜的醬汁。考古學家在4000多年前印度半島出土的古老烹飪工具與牙齒遺骸上,發現了殘留的香料痕跡,其中咖哩的主要成分——薑黃占了很高的比例,此外還有丁香、肉桂等。

美味的咖哩從南亞向四周傳播,首先在東南亞落地生根、融入當地飲食文化,並透過貿易傳入中亞、東非與地中海。18世紀,英國殖民勢力進入印度,咖哩的影響力也跟著英國人的腳步擴散到全球。

英國推廣 全球傳播

英國人特別喜愛咖哩,並將其改良以適應當地口味。他們從印度綜合香料中選出幾種,調配成「咖哩粉」(curry powder)販售,讓歐洲人能更方便地在家中製作咖哩,「咖哩」一詞也正式誕生。隨著帝國主義的擴張,咖哩也傳到了日本,日本人將其與本地食材馬鈴薯與胡蘿蔔結合,創造出獨特的咖哩風味。而台灣則因經歷過日本殖民時代,在咖哩的口味與配料上,都和日式咖哩接近。

其實,「咖哩」一詞是英國人發明出來的,印度根本就沒有所謂的「咖哩粉」,只有綜合香料粉「馬薩拉」。不過,那有什麼關係呢?今天的咖哩已經不再是印度的專利,不管是印度咖哩、泰式咖哩、英式咖哩或日式咖哩,都各有自己的風格與特色,下次當你品嘗一碗咖哩時,不妨想一想,這碗咖哩背後所蘊含的歷史與故事,它是如何跨越國界,成為全球美食的一部分。正是這分豐富多樣的美味,讓咖哩在全世界大放異采。