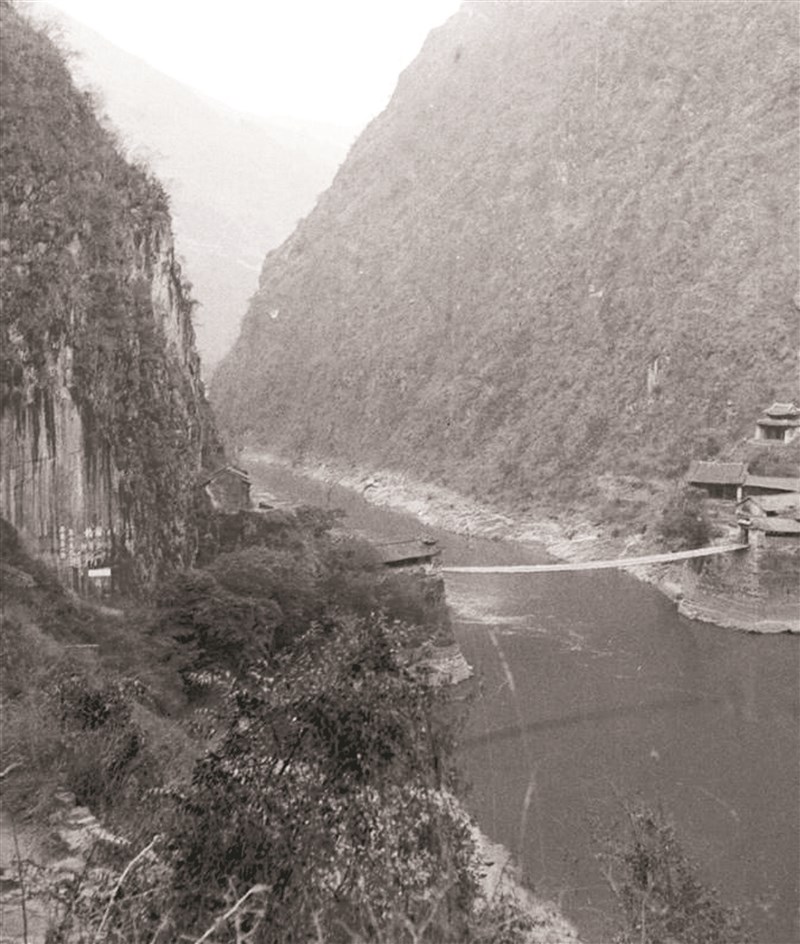

瀾滄江上的霽虹橋,左側山壁即「摩崖石刻」。

圖/中央研究院歷史語言研究所提供

瀾滄江上的霽虹橋,左側山壁即「摩崖石刻」。

圖/中央研究院歷史語言研究所提供

文/出谷司馬

茶馬古道是西南的交通要道,但是西南的地形起伏不定,時不時還有河流阻絕,高山流水把地形切成許多區塊,成了西南族群之間豐富多樣的「自然疆界」。走在茶馬古道上的馬幫與行旅,遇到了這些橫斷道路的河流,就得靠著皮筏、船隻,乃至於之前介紹過的高危險運輸工具「溜索」來渡河。所以,若能夠在江河上建造一座穩固的橋梁,對往來於這條交通路線上人們來說,自然是一大福音。今天要介紹的霽虹橋,正是這樣一條橫跨在瀾滄江上歷史悠久的古橋。

位在雲南省西邊保山市與永平縣交界的瀾滄江上,有一座搭建於懸崖絕壁上的橋梁,由於橋身橫跨兩岸,猶如下雨之後的彩虹,因此就以「霽虹」為名。根據記載,漢朝時這裡是一個名為「蘭津」的渡口,並流傳著「漢德廣,開不賓;渡博南,越蘭津;渡瀾滄,為他人」這樣的歌謠,指的是漢代為了開發永昌郡,徵調了大量的民伕苦力,讓百姓苦不堪言。

東漢永平年間,人們以藤篾(一種質地堅硬的藤類植物)架起了橋梁,並在永貞年間(一二九五)改成了木橋,也在此時得名「霽虹橋」。明朝成化十一年(一四七五),霽虹橋改以鐵索搭建,也是中國歷史最悠久的鐵索橋。由於以鐵索架橋增加了橋梁的穩定性,也讓霽虹橋的功能受到重視,成了西南交通要道上不可或缺的橋梁建築。

今日我們看到的鐵索霽虹橋遺址,乃是康熙二十年所建造、光緒年間重修,長一百一十五公尺、寬三‧八公尺,由九股十八條的鐵鍊所組成;橋身是木板,橋下則是江水滔滔的瀾滄江,因此走在橋上,多少還是會讓人怕怕的。此外,在沒有大型工程機具的明清時期,要越過滾滾江水把鐵鍊拉到對岸的懸崖上,確實是一件「不可能的任務」。所以當時的工匠想出了一個辦法,就是先將逐漸加粗的麻繩末端綁上鐵鍊,然後在較細的繩頭綁上箭,由善射的工匠把箭射到對岸,再將鐵鍊拉過去,綁在被稱為「萬年樁」的固定設施上,這才保證了霽虹橋穩定無虞。

很可惜的是,這座「西南第一橋」在一九八六年被大水沖毀無法復原,後來另蓋了一座現代化的新橋,而霽虹橋就只剩下遺址供後人留念。

在霽虹橋旁,還有一個有名的景點「摩崖石刻」,上面有許多詩句和題刻,大多是明清時期的文人墨客對於壯麗景致所表達的讚歎之情,像是「西南第一橋」、「懸崖奇渡」、「金齒咽喉」等,既顯示出霽虹橋的重要性,也描述了鄰近自然景致的險峻。

三百多年前,明代有名的文人旅遊家徐霞客,就曾描述這個地方是「在重重的山石和狹窄的縫隙中,或向西或向北,曲折攀登的山路非常陡峭;兩邊的懸崖像被劈開一樣」,這兩旁的懸崖「向上延伸,好像人要破壁穿天」,下方的河水「好像在爭搶路線跳過山溝,兩者都不相讓。夾縫中的古老樹木直衝雲霄,曲折的樹枝懸掛著,水聲和石頭的顏色讓人感到心寒骨冷」。

可見自古以來,霽虹橋與其兩岸就是值得騷人墨客翻山越嶺前來一遊的著名景點。時至今日,雖然「西南第一橋」僅剩下遺址,但是我們若有機會造訪此地,依然可以透過這個磅礴的景色,去感受徐霞客所感受到的震撼與驚奇。