圖/123RF

圖/123RF 圖/商周出版提供

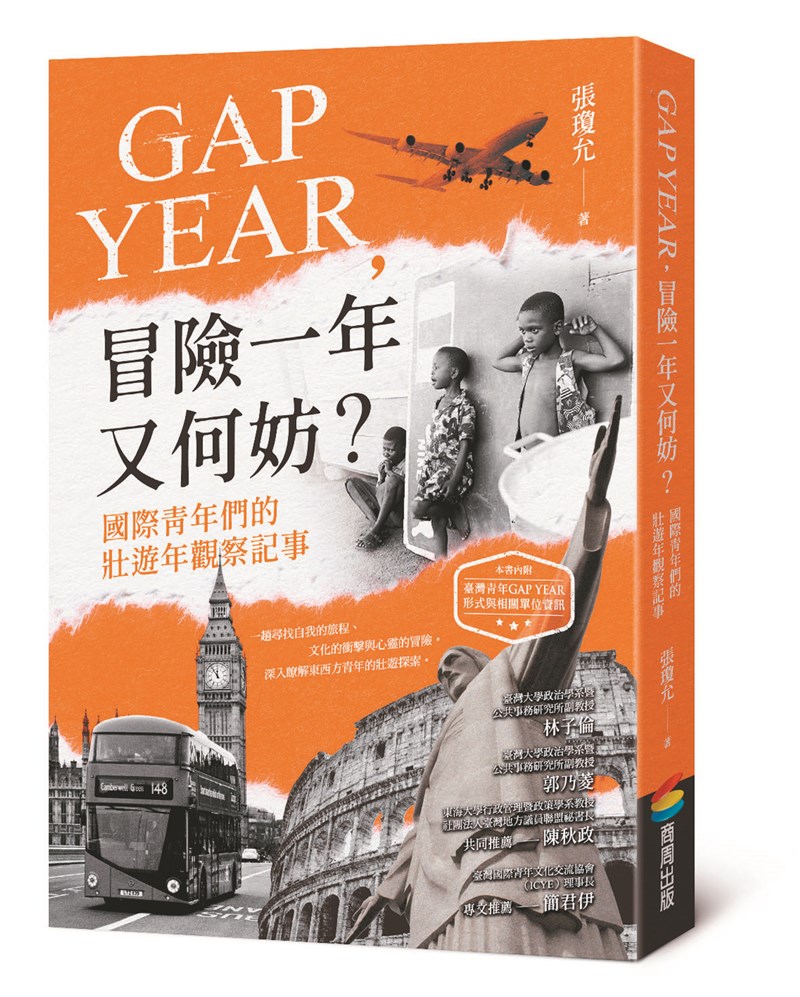

圖/商周出版提供

文/張瓊允

「Gap Year」源自國外的自我追尋儀式,無論稱它為空檔年、間隔年或壯遊年,都是希望透過暫時出走來重拾動力。本書以足跡遍及五大洲近三十國的作者張瓊允,以論文為基礎,細膩描繪一個個生動的壯遊故事。

對於一個17、18歲的孩子能獨立完成的事,在芬蘭與臺灣的家長眼中可能有截然不同的期待,導致後續的處理方式大相逕庭。若帶著臺灣的思惟前去芬蘭,恐怕將無法理解,甚至無法諒解對方的態度與作為。

從頭摸索如何進行

芬蘭在秋天時會放大約一個禮拜的假期,巧愔爸爸一位住在瑞士的朋友便邀請她過去玩,唯一需要的就是去找當地的旅行社幫忙訂機票。「以臺灣人的想法就是,如果你十七歲,家長通常會說『哦,沒關係,我載你去啊!』那種感覺就是你還是小孩子。但那時候我接待家庭的媽媽就是給我地址,告訴我怎麼走,要我自己去。我覺得怎麼會是這種邏輯?」巧愔想不透,這並不是她所期待的反應啊!

臺灣孩子習慣在很多事情上由父母代勞。在臺灣父母眼中,子女無論幾歲都還是孩子,只要有所求,能協助處理的通常都會攬在身上,為孩子做牛做馬。凡事不須孩子費心,只要他們乖乖念書就好。與其讓孩子自行處理不如自己來比較省事,也因此養成子女理所當然期待父母幫忙的想法,從未思考自己的事應該由自己完成。

每一步都沒有浪費

「我邊想邊生氣,就用不可思議的表情看著她,她就說,『妳可以的,妳已經要十八歲了,妳可以完成這件事,不需要我啊!』……我就去了。我後來還是有找到(旅行社),把這件事情完成。」芬蘭的父母會相信孩子可以做到,並會在一旁鼓勵。面對一個看似艱難的任務,讓孩子從頭開始摸索如何進行,思考遇到問題如何解決,而最終能獨立完成。即使可能因此繞了彎路、遇到了障礙,但設法排除的過程中,每一步都沒有浪費,都是學習。

巧愔坦承那個當下其實她的情緒是不好的,「因為我覺得如果是在臺灣,孩子遇到這個不懂,大人會帶他去,為什麼你沒辦法帶我去?這就是我那時候的想法。」她覺得很挫折,臺灣一貫的教養經驗是,家長代為承擔了太多孩子本該自行承擔的責任。其背後反應的是「不相信孩子可以」。他們無法體認即使犯了錯也無妨,因此臺灣大部分的孩子顯得過分依賴、無法獨立。

這件事情讓巧愔學到,不論人在哪裡,如果已經知道方向,事情能自己完成就應該自己完成,對自己而言也是一種突破,要學著能獨立自主去處理各式各樣的問題。她認為很多情況都是在當下抗拒,但往後回想起來會覺得滿受用、滿有幫助的,就像這件事會長久留在記憶中成為生命的養分。

(本文摘自商周出版《GAP YEAR,冒險一年又何妨:國際青年們的壯遊年觀察記事》一書,圖/商周出版提供)