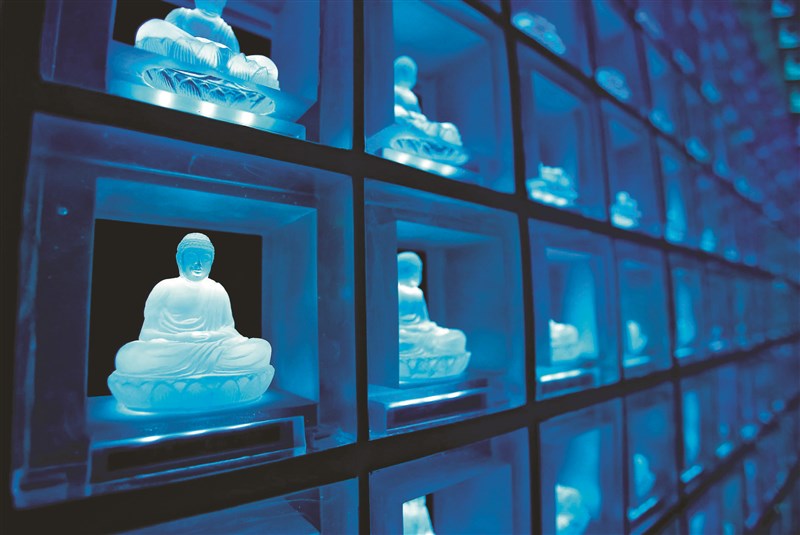

數位來世產業的發展,為在世者提供安慰和記憶保存。圖/美聯社

數位來世產業的發展,為在世者提供安慰和記憶保存。圖/美聯社

編譯/韋士塔

想像一下,未來某天,你的手機會發出一則訊息,內容是你已故親人的「數位永生」(digital immortal)機器人已準備就緒,準備和你在虛擬實境裡聊聊天。

隨著數位技術、人工智慧(AI)的進步,這個有如科幻電影情節的場景,很可能在不久的將來出現在日常生活。這種被稱為「數位來世」(digital afterlife)的產業正快速成長,目前已有幾家公司宣稱,將根據已離世者的數位足跡,讓他們在虛擬世界裡「復活」。

數位來世涉及的技術,包括AI聊天機器人、虛擬化身以及全息投影;由這些技術建構的虛擬人物,不僅栩栩如生,還能與使用者互動。生成式人工智慧在數位來世產業中也發揮著至關重要的作用。這些技術可以創建高度真實且互動的數位角色。

數位來世產業透過VR和AI技術,讓我們能重新遇見所愛之人;目前,這項產業塑造虛擬化身的依據,是亡故者的社交媒體貼文、電子郵件、簡訊和錄音等數據;儘管該產業目前仍屬於小眾市場,但可以預期一旦技術成熟且成本下降,未來勢必有更多人願意嘗試與虛擬的親友互動。

目前投入這項產業較具知名度的公司之一是HereAfter,該公司允許用戶記錄他們的故事及訊息,供親人在死後與他們互動。

另一家數位來世公司MyWishes則在客戶身故後發送預先安排的訊息,死後仍可以數位形式與親友互動。

漢森機器人公司(Hanson Robotics)則推出半身機器人,依據死者的記憶及性格特徵與人互動。Project December則使用「深度人工智慧」(deep AI)和演算法,讓生死兩別的人能進行文字對話。

然而,數位來世產業的崛起,也伴隨著道德與情感領域的挑戰;高度的真實感可能會模糊現實與模擬之間的界線。這可能會增強使用者體驗,但也可能導致情緒和心理困擾。

專家指出,數位來世技術,讓在世者能保持與死者的聯繫,有助緩解哀傷情緒。聽見親人的聲音或看到他們的影像,可以安慰失去親人的痛苦。對一些人來說,這些「數位永生」機器人具有療癒作用。

然而,對其他人來說,「數位永生」機器人可能造成負面的情緒衝擊,甚至加劇悲傷;不必要的互動,很可能對在世者造成心理傷害。

此外,數位來世產業的主要挑戰,還包括道德議題、自主權和隱私權;例如,死者自己可能不同意把他們的資料用於「數位來世」。

該產業也有數據遭濫用或操縱的風險,某些公司可能利用數位永生機器人來獲取商業利益,並用來宣傳產品或服務。數位角色也可能被竄改,假冒死者傳遞訊息。

無論如何,虛擬人物的建構已成趨勢,數位來世產業也確實能提供安慰和保存寶貴回憶;資訊安全專家表示,制定妥善的法規和監管所需的法律框架,將有助解決數位記憶所有權、道德和情感方面的疑慮,讓數位來世技術有意義地、尊重地紀念所愛的人。