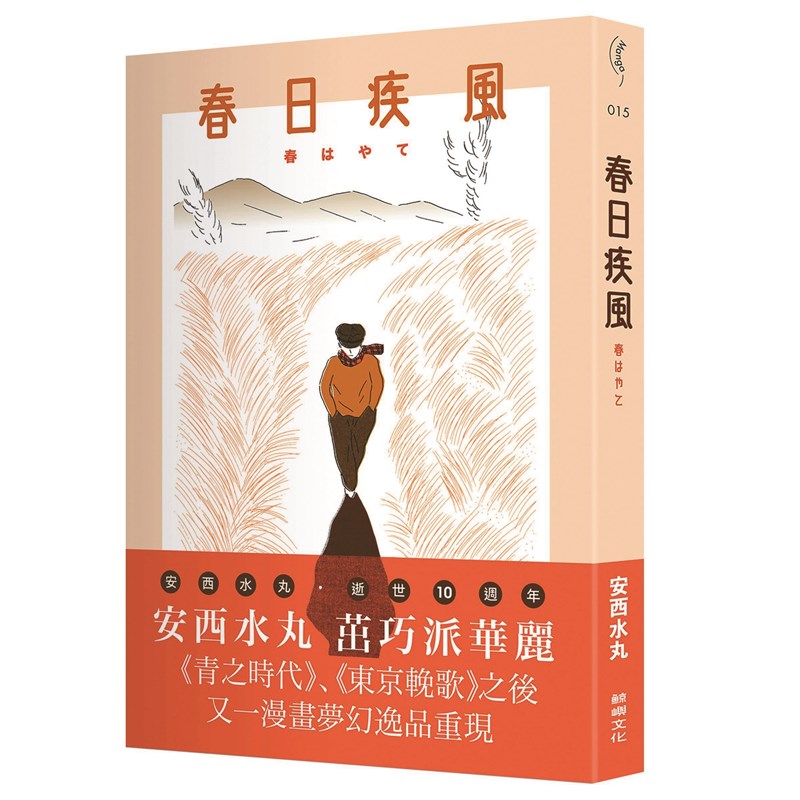

《春日疾風》

圖/鯨嶼文化提供

《春日疾風》

圖/鯨嶼文化提供

文/廖淑儀

既是插畫家、漫畫家,也是小說作家的安西水丸,最為人熟知的,是與小說家村上春樹超過30年的合作情誼。兩人合作多本圖文繪本,安西水丸還為村上春樹的小說繪製封面,更是《挪威的森林》中小說主角渡邊徹的現實原型。

「我擁有的東西看來相當根深柢固,會透過東拉西扯的方式表達出來。」

——《青之時代》訪談

從《青之時代》、《東京輓歌》,一直到翻完手中這本《春日疾風》,我才終於確定安西水丸是透過夢境般的片段回憶,去構築這些以16頁節奏為主的漫畫篇章。看似一個一個的單元故事,其實焦點大都落在那些重複出現的元素上,如海邊、船、草地、火車、巷道、玩具、面具、男人、女人等,形成了強大的生命線索。想想如果是自己,用安西水丸的方式,又會怎樣記錄最近一年的生命歷程呢?大概就是在一座座不同的城市背景裡,用力畫上一輛紅色的摩托車吧!

沒想過可以這樣記錄過往記憶,即以風景、靜物,片段的、斷裂式的方式來講述自己。想像當時創作「小西昇」這一系列童年少年故事的安西水丸,在平日下班的夜闌之際,熬夜埋首桌前,直至破曉。在人們深睡做夢的這段時間裡,也正是安西水丸酣暢於創作的時間流,也難怪,在閱讀這些篇章時總覺得像在夢境裡,而以做夢的方式去感受、去吟唱(畢竟有些圖文像詩一樣漂流),似乎才能盡得真傳。

豔麗青春悲愴歌聲

「西風拂拂,冬日早晨……西風拂拂,……水手之歌繚繞……」作為首篇的〈吹西風的小鎮〉,以詩般的文字,配合一格格的簡筆圖畫:無人房子、擱淺船隻、海岸線,水手執網,吟出如電影般的空景,故鄉千倉的風土、人情,不僅僅成為作品中的一種定調,也像是一支吹奏生命的「麥笛」,嗚嗚吹出一連串屬於豔麗青春的悲愴歌聲。第二篇〈退潮之際〉則延續《青之時代》的主題,童年版小西昇再度出現,囊括了童年時記憶片段的重點:和媽媽兩人一起生活、夏日巷道、海浪的形狀、消失的父親、寂寞的女人,以及死亡的意象(踩死螃蟹)等等,生命裡的空缺和遺憾,恐懼失去的感受,揭開了後面篇章中小西昇逐漸變成少年時,面對眼前世界時的種種強迫式的觀感。

感官式的體驗總是能瞬間帶人回到過往回憶,《春日疾風》也延續這樣的風格,如同其兒子安西KAORI所說,是在「成為大人之前」、「充滿不安定又令人心慌的元素」。

童年小西昇慣以一顆梅乾的 酸味,直觀大人的世界。而少年小西昇則以金桔、蜜柑的酸苦滋味,擷取回憶中成長時的初體驗(〈野火〉、〈黃蜻蜓〉)。時鐘「噹啷咚 噹啷咚……」的聲音,畫面從無人無物的屋舍,瞬間變成兩三隻雞在走動、充斥飼料的屋舍(〈黃蜻蜓〉);第一道春風、第二道、第三道春風來時的那一日,少年小西昇在校園裡和朋友、和少女邂逅(〈春日疾風〉);〈終夏鐵道〉玩具鋼琴的聲音令人想起夢裡鯨魚骨頭敲打的聲音,紅色鋼琴聯想鯨魚的墓,再到紅通通的夕陽;〈彎路〉裡女人、雪和拳擊戰後流下的血互相輝映。

展現自我精神世界

從回憶到想像故事,從海邊小鎮到夢境,往往瞬間時空就從那裡到這裡,透過跨頁的景物式呈列,天馬行空的敘述裡,充滿俯拾皆是的強烈意象。每個單元都存在的成熟型女子,總是和雪、冰冷放在一起,鮮明的紅色也總是接連出現,有時候是打架後的血,有時候是整幅半滿的櫻花瓣,是紅色的蝴蝶結、紅磚、夕陽、翠鳥……雖然安西水丸認為畫面中「成熟的女人」是象徵寂寞的存在(心像風景),但細看之後才明白,相較於鮮紅色調的死亡意象,襯托在冰冷雪中的女人,反而是溫暖的擁抱與存在。

有趣的是,每個單元的故事,常常被無言的、或跨頁的風景物件所中斷,旁邊佐以詩句或囈語般的文字。風景裡總會出現火車,或者大幅的海浪、搖曳的野草、雪和風;更常是近海街道、飛機、船隻、房屋、女人、戴面具小孩、玩具,乃至沒有面孔的男人。那是父親不告而別(過世)的象徵,是童年的直觀與老成,是和母親一起生活的小鎮,也是生命中的創作源頭。它們透過單一的線條化為一個個存在:「我的線是畫在開闊處才會活起來的線」(安西水丸自述)。因此愈單一簡單的線條,就愈能感受到安西水丸展現自我精神世界、不簡單的力道。也因此只有仔細地凝視,慢慢的瀏覽(像童年小西昇抱持著直觀),才能體會安西水丸的編輯南伸坊所說的「他就是為了畫這格啊」。因為,如跨頁這種靜物般的陳列,就像我們腦海中的原始記憶,在午夜夢迴時,以一種非尋常的方式來拜訪,沒有邏輯和故事性,唯有破破碎碎的語言,和面對事物時情緒性的感受。

安西水丸之所以引起我們的共鳴,或許正是因為他描繪的方式接近我們腦海中的記憶。真實的人生,說穿了從來都不是一個有頭有尾、完整的故事,反倒像是夢境,儘管貫串其中的都是固定元素,卻宛如一條牽引風箏的水平線,能牽引著我們上天下地、天馬行空,最後仍能安穩地落在心中的故鄉。