《愛花的牛》

圖/遠流出版提供

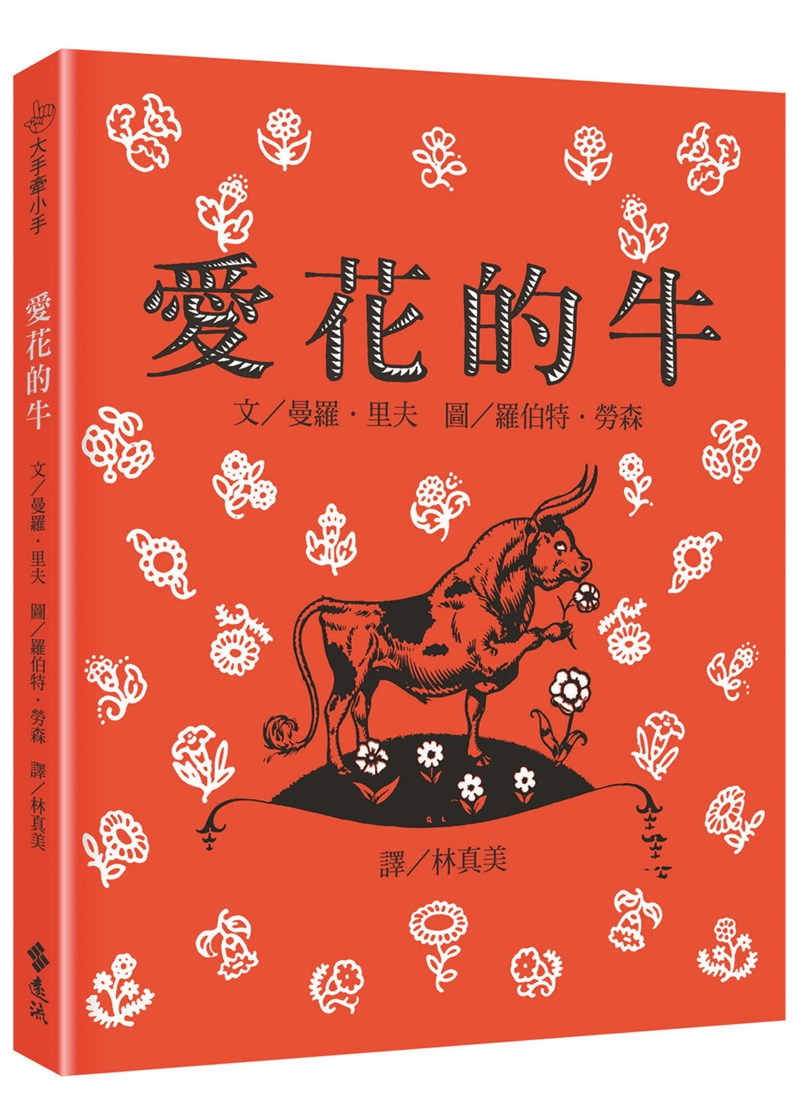

《愛花的牛》

圖/遠流出版提供

文/廖淑儀

創作《野獸國》的知名繪本畫家莫里斯.桑達克(Maurice Sendak)認為,真正偉大的兒童繪本應該能夠觸及兒童內心深處的恐懼、渴望和情感,同時在成人讀者中也產生共鳴。《愛花的牛》(The Story of Ferdinand)由曼羅.里夫(Munro Leaf)撰寫,羅伯特.勞森(Robert Lawson)繪圖,是一部探討和平與自我接納的經典兒童繪本。

羅伯特.勞森以黑白的線條勾勒出豐富的情感與場景,賦予角色鮮明的性格。他的圖畫敘事甚至超越了文字,同時對兒童和成人讀者產生了深刻的影響。

蘊含深刻社會寓意

《愛花的牛》於1936年出版,而1930年代正是西班牙內戰與法西斯主義崛起的動盪時代。反戰與和平主義的思想透過費迪南的形象得以傳達,也使得這個看似簡單的故事昇華為一部蘊含深刻社會寓意的經典之作。

故事講述了一隻名為費迪南的公牛,雖然體型強壯,卻對鬥牛毫無興趣,只喜歡靜靜地聞著花香。

「只有費迪南,和大家不一樣」在羅伯特.勞森的刻畫下,費迪南在簡筆呈現的草地上,遠遠地向後側山巒走去,而在前景地上點綴了一朵小花。後頁中,則近距離描繪了費迪南的神情,牠徜徉在花叢裡,表情閒適、滿足,盡其在我。在全體公牛相互爭鬥、力欲爭取鬥牛資格的過程中、在牠走到競技場中時,他始終氣定神閒、並在聞到女士們身上的花香時「便慢條斯理的坐下來聞花香了」。

羅伯特.勞森利用黑白線條,簡筆或細緻地鋪陳其中人物、場景的對比效果。在遠景裡,我們可以看見,溫和的筆觸在小花和費迪南之間調成和諧的線條;在近距離的特寫裡,我們也因為誇張的描繪而感受到角色的情感和詼諧的反諷,也看見更多情節之外的暗示細節。例如當牛媽媽了解費迪南並不因為「不同」感到孤單,終於放心讓牠做自己、轉過身離開時,不僅神情驕傲,且露出脖子上明白標示的「MOTHER」字樣,就算跳過文字的敘述,讀者仍會宛然一笑。

強大的視覺影響力

而花朵在故事中也充滿了象徵寓意,不僅僅是費迪南的愛好,也成為和平或戰爭的載體。自然界裡生長的花朵和競技場中鬥牛士服裝上的華麗圖騰不太一樣。自然界的花可能是單獨的、可能是齊放而不擁擠的;華麗圖騰卻是連續、密集的簇擁。一方是自由和平、伸展自己的舒適自如,另一方則是熱血沸騰、不顧一切的全然獻身狀態。

故事中從頭到尾並未明說費迪南對生命的看法更好更自在,而更集中呈現出的是一頭單純和其他公牛不一樣性格的牛而已。然而,愈是簡單完整的故事,似乎教人愈容易對號入座、投射自己的想像。

《愛花的牛》其實也很容易讓人打破觀感:強壯的公牛是不是只能擁有喧囂好鬥的一面,難道不可能擁有平穩安靜的性格?費迪南走向遠方的背影、坐在吵嚷競技場中的單獨姿態,羅伯特.勞森的描繪始終讓人歷歷在目:如果始終只有我一個人與他人格格不入,我能夠欣賞自己,並自得其樂嗎?

無論是僅從重複細緻的圖像上獲得滿足的兒童,或是見微知著、感受深刻的大人讀者;也不管是和平與戰爭的議題,或是關於接納自我的主題,《愛花的牛》在今日都仍具有強大的視覺影響力,提醒人們反思暴力和個體選擇的重要性。