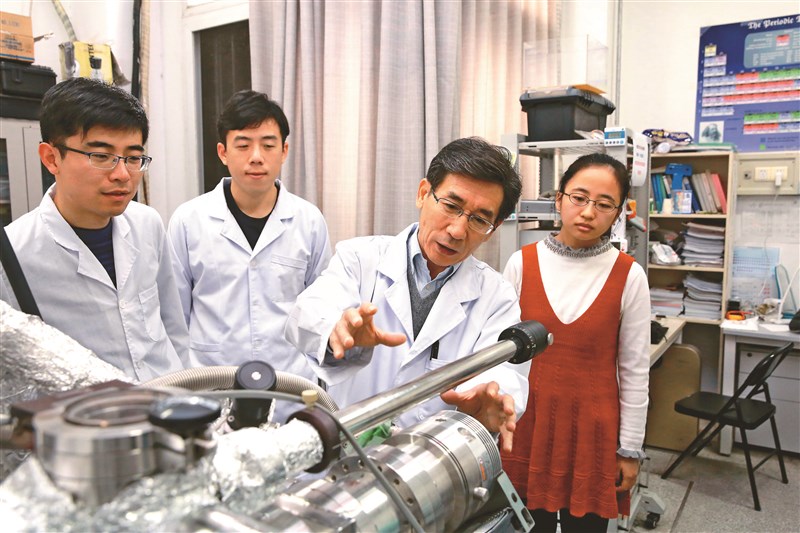

薛其坤在清華大學與研究團隊的學生交流。圖/新華社

薛其坤在清華大學與研究團隊的學生交流。圖/新華社 圖/新華社

圖/新華社

文/記者張泉、顧天成

六月二十四日,中國科學院院士、北京清華大學教授薛其坤站上了二○二三年度大陸國家最高科學技術獎的領獎台。

位於北京清華大學裡,薛其坤團隊的實驗室彷彿一個科幻世界,複雜的管線連接著一台台實驗儀器,組成一套超高真空互聯系統。這個量子材料精密製備和調控平台,是探索量子世界的「實驗利器」。

量子科技是新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。量子反常霍爾效應,被認為是量子霍爾效應家族最後一個重要成員,是探索更多量子奧祕的重要窗口,同時推動新一代低能耗電子學器件領域的發展。

在實驗中觀測到量子反常霍爾效應是多國科學家競逐的目標。然而,量子反常霍爾效應觀測難度極大,自一九八八年被理論預言之後的二十多年裡,國際物理學界沒有任何實質性實驗進展。

「做基礎研究,要把握世界科學前沿的主流發展方向。當重大科研機遇出現時,我們一定要抓住機遇,力爭取得引領性的原創成果,助力國家科技水平不斷提升。」對薛其坤而言,量子反常霍爾效應就是這樣一個重大科研機遇。

發表諾貝爾獎等級論文

「誰率先取得突破,誰就將在後續的研究和應用中占得先機。」薛其坤帶領團隊分秒必爭,歷經四年時間,先後製備測量一千多個樣品,破解一系列科學難題。終於在二○一二年底,他們在實驗中觀測到量子反常霍爾效應。

這項成果在國際學術期刊《科學》發表後,諾貝爾獎獲得者楊振寧說:「這是從中國實驗室裡,第一次發表出了諾貝爾獎級的物理學論文。」

薛其坤和團隊抓住的另一個重大科學機遇是高溫超導。

超導是一個典型的宏觀量子現象,因巨大的應用潛力而備受關注。尋找更多高溫超導材料是科學界孜孜以求的目標。

經過多年努力,二○一二年,薛其坤和團隊首次發現了界面增強的高溫超導電性,這是一九八六年銅氧化物高溫超導體被發現以來,常壓下超導轉變溫度最高的超導體,同時也為探究高溫超導機理開闢了全新途徑。

「我們趕上了科學研究的黃金時代。現在,國家給我們創造了這麼好的科研條件,我們應該倍加珍惜,力爭取得更多『從0到1』的突破。」薛其坤的大部分時間,都在辦公室或實驗室裡。

一九九二年起,他先後赴日本、美國學習和工作。在國外的八年裡,「戀家」的他感受到當時大陸和發達國家的差距,他暗下決心,「要為國家的強大做點貢獻!」

為盡可能地學習先進的實驗技術,他幾乎每天早上七點就來到實驗室,夜裡十一點才離開。這種習慣在他回國後一直保持至今。

為了提升掃描隧道顯微鏡的觀測效果,他曾親手製作一千多個掃描探針針尖;為了趕實驗進度,他曾深夜出差回來就直接趕往實驗室。

永遠敢於挑戰科學難題

「一談科研眼睛就放光」,在同事眼中,薛其坤「非常聰明」、「物理直覺非常好」。但他時常勉勵年輕人,想在科學研究上取得成就,就要靠百分之一的天賦加百分之九十九的努力。

薛其坤在帶領團隊開展科研攻關的同時,也十分注重人才培養。

科學實驗遇到瓶頸,他熱情洋溢地給團隊鼓勁打氣,和團隊一起尋找解決途徑;各類學術交流中,他總能敏銳捕捉到有價值的研究方向,鼓勵年輕人大膽探索。

「要有學術自信」、「要敢於挑戰重大科學難題」,他對科研的激情深深感染著身邊的人,鼓舞著青年人才。

如今,薛其坤的團隊成員和學生中,已有一人當選中國科學院院士,三十餘人次入選國家級人才計畫。「在量子基礎研究領域,無論研究水平,還是人才質量,中國都達到了國際一流水平。」

展望未來,薛其坤充滿信心:「中國必將在全球新一輪信息技術革命中貢獻重要力量。」新華社港台部供稿