圖/新華社

圖/新華社 二○一七年,李德仁在武漢大學畢業典禮上為畢業生撥穗。圖/新華社

二○一七年,李德仁在武漢大學畢業典禮上為畢業生撥穗。圖/新華社

文/記者顧天成、張泉、梁建強

從百姓出行到智慧城市,從資源調查到環境監測,從災害評估到防災減災……高分辨率對地觀測體系是中國大陸經濟社會發展不可或缺的戰略基石。

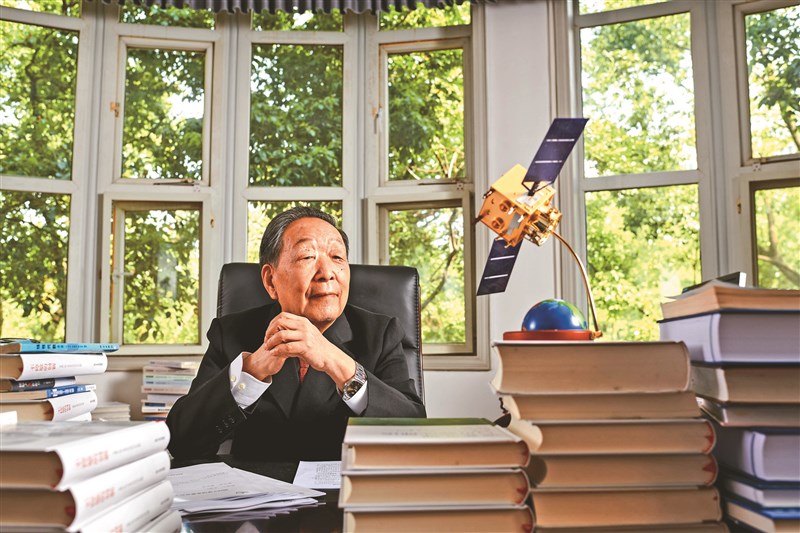

攻克衛星遙感全球高精度定位及測圖核心技術,解決遙感衛星影像高精度處理的系列難題,帶領團隊研發全自動高精度航空與地面測量系統……兩院院士、武漢大學教授李德仁幾十年如一日,致力於提升中國大陸測繪遙感對地觀測水平。

六月二十四日,李德仁也榮獲二○二三年度國家最高科學技術獎。

高精度高分辨率對地觀測體系是宛若大國「明眸」的國之重器。

堅持自主創新,李德仁及團隊開發出的遙感技術及工具,都具有完全自主知識產權。這樣的一份成績單,凝結著他們的心血。

例如在中國遙感衛星核心元器件受限、軟體受控的條件下,他帶領團隊攻克衛星遙感全球高精度定位及測圖核心技術,使國產衛星影像自主定位精度達到國際同類領先水平。

他主持研製了中國大陸自主可控的3S集成測繪遙感系列裝備和地理信息基礎平台,引領傳統測繪到信息化測繪遙感的根本性變革。

他還創立了誤差可區分性理論和粗差探測方法,解決測量數據系統誤差、粗差和偶然誤差的可區分性這一測量學界的百年難題。

決心堅持自主創新

一九三九年,李德仁出生於江蘇,自小成績優異。一九五七年中學畢業後,他被剛成立一年的武漢測量製圖學院航測系錄取。

新中國成立初期,中國大規模經濟建設和國防建設急需地圖資料,發展測繪技術迫在眉睫。

「我的目標是國家急需,治學方向應符合強軍、富國、利民的需求。」懷揣這樣的理想,一九八二年,李德仁赴聯邦德國交流學習。

當時,導師給了他一個航空測量領域極具挑戰的難題,題目是找到一個理論,能同時區分偶然誤差、系統誤差和粗差。

李德仁像海綿一樣吸取知識,每天工作十幾個小時,最終僅用不到兩年的時間就找到了問題的解決方法,並用德語完成了博士論文,第一時間回到大陸。

回國後,李德仁帶領團隊經過科學調研,決心自主突破與研發高分辨率對地觀測系統。

二○一○年,中國大陸高分辨率對地觀測系統重大專項(簡稱高分專項)全面啟動實施。

隨著「高分專項」的實施,比西方國家晚了近三十年的中國大陸遙感衛星研究,實現了從「有」到「好」的跨越式發展,衛星分辨率提高到了民用零點五公尺,追上世界先進水平。

從跋山涉水扛著機器測量,到航空遙感再到衛星遙感,再到通信、導航和遙感一體融合……在中國人「巡天問地」的征程上,李德仁仍未停步。

責任是傳授學問

在武漢大學,有一門被學生們譽為「最奢侈的基礎課」,由李德仁等六位院士聯袂講授。

李德仁堅持按時給大一學生講授「測繪學概論」。這門有二十八年歷史的基礎課程,每次都座無虛席。

「未來世界科技的競爭,關鍵是人才競爭。」李德仁認為,要把測繪科學能為國家「幹什麼」、學科能達到的「高度」告訴學生,引導他們主動思考、勇於攀登。

二○二四年五月,「珞珈三號」科學試驗衛星02星順利進入預定軌道,這顆衛星具有零點五米分辨率全色成像,首席科學家正是李德仁的學生,中國科學院院士龔健雅。

談及學生們的研究,李德仁如數家珍。迄今他已累計培養百餘位博士,其中一人當選中國科學院院士,一人當選中國工程院院士。

「我的責任是傳授學問。」李德仁說,「學生各有建樹,就是我的最大成果。」新華社港台部供稿