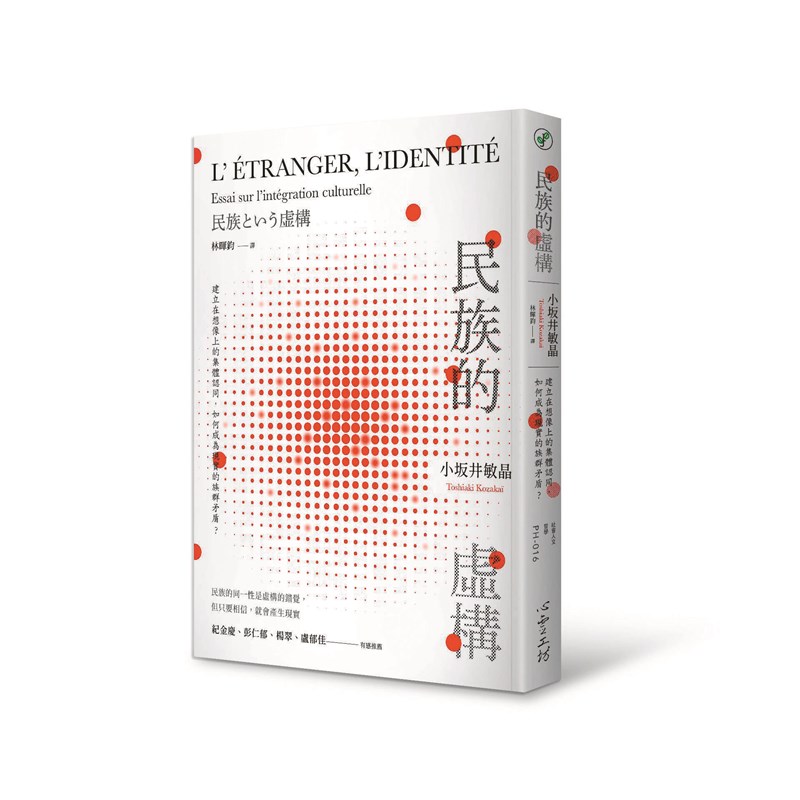

圖/心靈工坊出版

圖/心靈工坊出版 我們總是不斷受到他者與外部環境的影響。(示意圖)

圖/Pexels

我們總是不斷受到他者與外部環境的影響。(示意圖)

圖/Pexels

文/小坂井敏晶 譯/林暉鈞

人是對外開放的存在;如果不是經常進行資訊的交換,人的存在無法成立。

不盲從他人的意見,用自己的頭腦思考、判斷、行動,並且對自己的行為負責──這種自主的自我形象,是近代的理想。但是從心理機制的原理來看,這樣的人實際上是不可能存在的。因此,所謂的個人主義,只不過表示一個人雖然依賴外部的資訊,卻對這一點沒有自覺而已。

所以當一個人做出某種行為之後、自問「為什麼會這麼做」時,愈是個人主義者,愈傾向於在自己的內心尋找原因,並且對自己的行動感到強烈的責任。而正因為如此,個人主義者更容易為了緩和自己的行動與意識之間的矛盾,在無意識中改變自己的意見。

個人主義者為了保持理性的自我形象,很容易掉入「合理化等於正當化」的陷阱,也因此容易受到影響。實證研究已經確認,這個乍看違反常識的結論是正確的。而基於同樣的理由,那些充滿自信、不依賴他人意見、自己做判斷的人,因為通常比在乎周遭意見的人更容易強烈感覺到矛盾,所以他們一旦置身上述的情境,也很容易受到影響。

沒有察覺自己受到強制的事實,以為自己是透過自己的意志選擇自己的行為──這樣的虛構,反而是讓影響得以發揮作用的原因。正因為被支配者自己率先為支配者尋找正當性,「支配」得以隱藏其真正的樣貌,像自然法則一般地發揮其作用。正因為我們明明受到控制,卻幻想自己是自由之身,所以成為權力的俘虜。

長久以來一直有人高聲呼籲,為了建立近代市民社會,必須先確立「個體」。常有外國人批評日本人全都是一個樣子、沒有個性,但這不只是外國人對日本人的刻板印象,就連日本人自己也經常這麼認為。我並不是要主張這樣的說法毫無根據,但就算西洋社會明顯個人主義式的人類形象在日本普及開來,也不會因此就產生具有自主性的人。

當日本人批判自己,並且主張要「建立個人責任更為明確的社會」、「培育不隨波逐流、根據獨立意志行動的人」的時候,暗地裡其實是以西洋人為理想的形象。就算我們可以把日本人全部變成西洋式的個人主義者,也不會出現以自己的意志下判斷、決定自己行為、具有自主性的人。

自主存在的錯覺

人是對外開放的存在;如果不是經常進行資訊的交換,人的存在無法成立。我們稱為「自己」的東西,只不過是從與他人互動中所產生的「交互主體性」而已;這一點不論是哪個文化、在什麼時代,都是一樣的。從歷史上來看,將自己與他者都視為「自主的個人」的概念,是歐洲在進入近代之後才形成的意識形態的產物。將人視為自主的存在是一種錯覺,而西洋人比亞洲人或非洲人更容易有這種傾向。但是,這當然不表示西洋人都是以獨立個人的身分存在。

我們總是不斷受到他者與外部環境的影響。但因為前面所述的、巧妙的合理化機能,我們同時保持了自主性的感覺。我們相信自己決定自己的想法,選擇自己的行為,但大多數的場合,其實我們顛倒了原因與結果。人不是合乎理性的動物,而是會為自己合理化的動物。

我並不是要主張,因為自主的感覺是一種幻想,所以我們應該擺脫它。不僅如此,我想說的正好相反──因為自我欺騙的機制順利運作,人才能生存。如果沒有某種機制在無意識中修正我們想法與記憶,我們無法感覺掌控自己的行為、思考與命運。當我們覺得改變不是來自外界的強制、而是出於自己的選擇時,絕大部分的時候那只不過是錯覺。但如果沒有這種錯覺,我們是無法生存的。

我們的思考與記憶不但經常是捏造出來的,而且一直在變化。接下來我將從大腦生理學的觀點探討這一點,並且確認以下這個事實:人類的認知機制,從根本的部分就與虛構緊緊相連,密不可分……

(摘自《民族的虛構:建立在想像上的集體認同,如何成為現實的族群矛盾?》,心靈工坊出版)

作者簡介

小坂井敏晶

1956年出生於愛知縣。年少時曾想擔任曲棍球國手,受挫後流浪歐亞大陸,曾於阿爾及利亞擔任日文翻譯。後赴法國求學,1994年拿到法國國家社會科學研究所社會心理學博士學位。現任巴黎第八大學心理學系副教授。著作包括《放大:種族的虛構》、《擴展:責任的虛構》、《人們如何評判他人》、《社會心理學講座》 、《沒有答案的世界》、《Living》、《神之鬼》等。