圖/Pexels

圖/Pexels 我想醫師習於只將病人——尤其是素未謀面的病患——視為他們眼前見到的部分:某一區塊的裸露器官。(示意圖)圖/Pexels

我想醫師習於只將病人——尤其是素未謀面的病患——視為他們眼前見到的部分:某一區塊的裸露器官。(示意圖)圖/Pexels

文/瑪莉‧羅曲

譯/林君文

H的器官摘取快要接近尾聲。最後要被取出的器官是腎臟,它正被由敞開的體腔深處提起。她的胸腔和腹腔塞滿了被鮮血浸染的碎冰。「像櫻桃糖漿」,我在筆記本中寫下這幾個字。已經快要四小時了,H看起來漸漸像具傳統的屍體,切口邊緣的皮膚變得乾燥、模糊不清。

腎臟置於盛著冰塊和灌注液的藍色塑膠碗中。換班的醫師抵達,接手回收的最後步驟,將需要的血管和動脈切下,和器官一併收妥,就像是毛衣上附帶的備用鈕釦,以免原先連接在器官上的血管過短,無法進行移植。半小時後,換班醫師讓邊,住院醫師過來縫合H。

當住院醫師和波索醫師談到縫合細節時,他戴著手套的手撫著H手術切口邊的脂肪,輕拍了兩下,好似在安慰她。當他繼續工作時,我問他和死去的病人共事是否比較困難。

「沒錯,」他回答:「我的意思是,要不然絕不用這種縫法。」他在縫線間留下較大的空隙,線圈也粗糙可見,而非活人身上緊密隱藏的縫線。

我換個方法問:在失去生命的人身上動手術是否感覺奇特呢?

他的回答讓人驚訝:「病人早已失去生命。」我想醫師習於只將病人︱︱尤其是素未謀面的病患︱︱視為他們眼前見到的部分:某一區塊的裸露器官。就這點而言,我想你可以說H已經失去生命。除了切開的軀體,其他的部分皆被掩蓋,也因此年輕的醫師從未見到她的臉,亦不知道她是男是女。

H延長三人生命

當住院醫師縫合的時候,護士拿著夾具,將垂懸散落手術桌的皮膚和脂肪夾起,放回體腔內,好像H是個現成的垃圾桶。護士解釋這是刻意的程序:「所有未捐出的東西都要歸還給她。」就像把拼圖片放回到盒子裡面。

縫合完成,護士將H洗淨,用毯子覆蓋,準備送至停屍間。不知是出自習慣還是尊重,他選了條新的毯子。籌畫移植的皮特森和護士兩人將H抬至擔架車上。醫師將H推進電梯中,下樓到通往停屍間的走廊。工作人員在兩面推門後方的房間中。「我們能不能把這個留在這裡?」他喊道。H已經變成「這個」。工作人員指示我們將擔架推進冰庫,裡面還有另外五具屍體。H看來和其他遺體沒有兩樣。

但H是不一樣的。她現在使三個病人好轉,她延長了他們在地球上的生命。一個死亡的人能做出這樣宏偉的貢獻,這是多麼了不起。大部分的人活著的時候都沒有這般成就。像H這樣的屍體是死亡界的勇者。

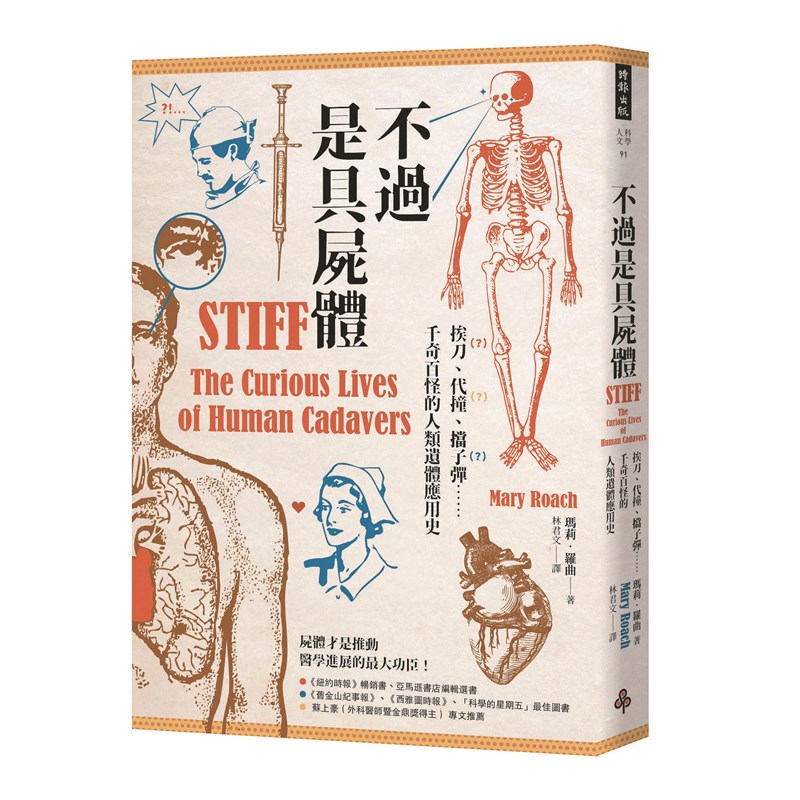

有八萬人在心臟、肝臟和腎臟捐贈的等待名單上苦候,一天有十六人不堪等待而死亡,而超過半數和H家屬有一樣處境的人卻拒絕器官捐贈,寧願讓器官焚燒腐爛。這讓我心驚,也讓我哀痛。我們寧願挨刀挽救自己的生命,挽救摯愛親人的生命,但是不願挽救陌生人的生命。H沒有心,但是你不會說她無情無心。(摘自《不過是具屍體:挨刀、代撞、擋子彈……千奇百怪的人類遺體應用史》,時報出版)

作者簡介

瑪莉‧羅曲(Mary Roach)

《華盛頓郵報》認證的美國最爆笑科普作家,也是《紐約時報》暢銷書作者。她曾寫過五本大受好評的書,如《不為人知的敵人:科學家如何面對戰爭中的另類殺手》、《打包去火星:太空生活背後的古怪科學》、《大口一吞,然後呢?深入最禁忌的消化道之旅》等。作品散見於《戶外》雜誌、《連線》雜誌、《國家地理》雜誌等。