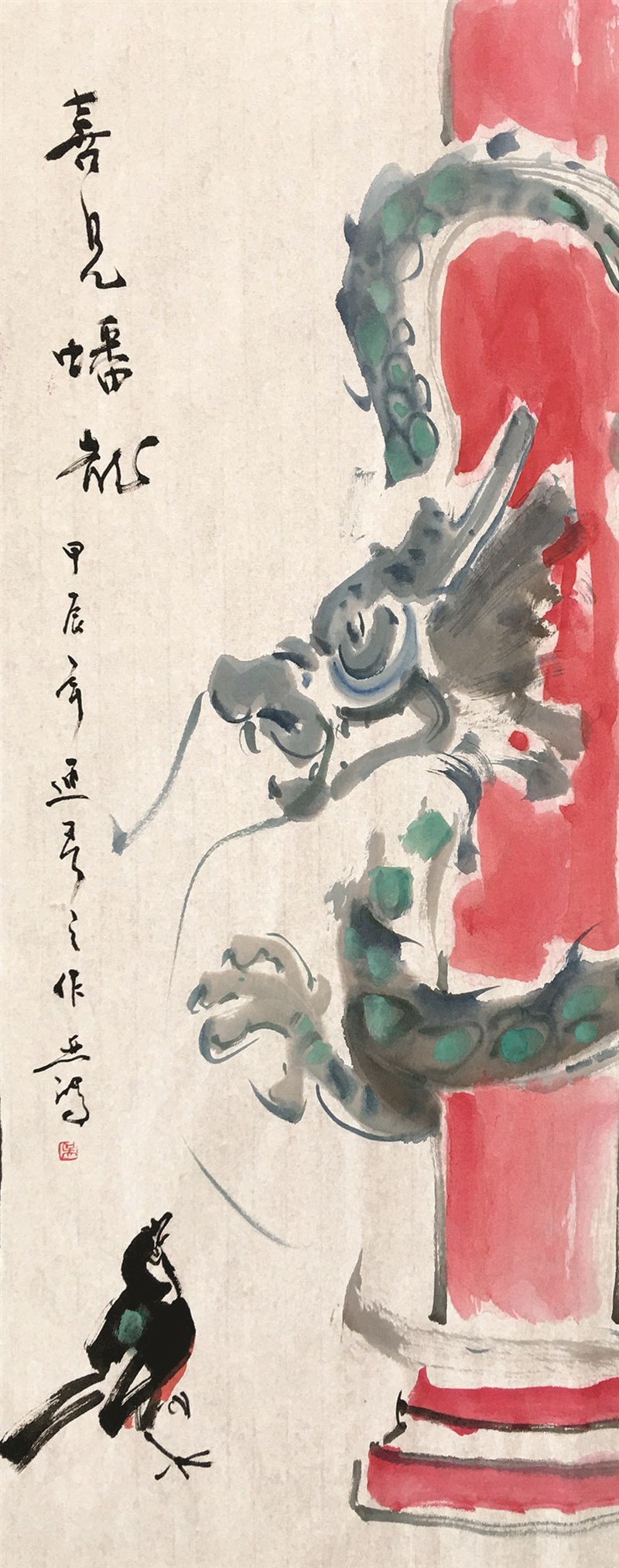

圖/吳亞鴻

圖/吳亞鴻

文/沈明信整理

中國人對於龍的種類、乃至繁衍之後的後代變異,有非常完整的一套說法。梁代《述異記》記載:「水虺五百年化為蛟,蛟千年化為龍,龍五百年為角龍,千年為應龍。」

虺指的是幼年時期的龍,相當於爬蟲類中的蛇,常在水中,其形象少量出現在西周末期的青銅器裝飾上。虺活了五百年,便成為蛟。

蛟還不算是龍,它是吸人血的怪物,一旦活上千年,得等天降大雨時,順著江水河流游到海裡,才能真正化龍。龍活上五百年成為角龍,千年成為應龍。應龍該是龍中之精,故長出了翼。

三國時期的《廣雅》就龍的形態做出分類:「有鱗曰蛟龍,有翼曰應龍,有角曰虯龍,無角曰螭龍,未升天曰蟠龍。」這句話在今天讀起來,還相當清楚易懂。

其中,蟠龍係指蟄伏在地而未升天之龍,龍的形狀盤曲環繞。在中國古代建築,一般把盤繞在柱子上與裝飾在梁上、天花板上的龍,都稱之為蟠龍。

龍生九子,子子不同

中國人相信,龍有旺盛的繁衍能力,而且「龍生九子,子子不同」。這些龍子的形象、性格不同,中國人再次發揮務實的長處,按其性格,給它們分派了不同的任務。

囚牛是傳說中龍生的第一個兒子,平生愛好音樂。因此人們便在胡琴刻上它的雕像,稱為龍頭胡琴。

次子睚眥是豺首龍身,性格剛烈、好勇擅鬥,而且總是嘴銜寶劍,怒目而視,人們便將它的形象刻鏤於刀環、劍柄吞口處,以顯示自身的強大威力。

三子嘲風不似龍而似獸,平生好險又好望,象徵吉祥、美觀和威嚴,具有威懾妖魔、清除災禍、辟邪安宅的作用,因此人們在房屋台角上樹立它的形象。

四子蒲牢形似盤曲的龍,平生好鳴好吼,它居住在海邊,最怕鯨魚,當鯨魚發起攻擊,它就嚇得大聲吼叫。人們根據其特性,把蒲牢鑄為鐘紐,把敲鐘的木杵雕成鯨魚,以期鐘聲大鳴遠揚。

五子狻猊形似獅子,平生喜靜好坐,又喜歡吞吐煙火,因此佛座上和香爐上的裝飾,就是它的形象。

六子霸下,又名贔屭,平生好負重,力大無窮,中國一些顯赫石碑的基座都由霸下馱著,在碑林和一些古蹟勝地中都可以看到。

七子狴犴,又名憲章,形似老虎。它平生急公好義,能明辨是非,因此將其裝飾在獄門之上,同時匍伏在官衙的大堂兩側,虎視眈眈,環視察看,維護公堂的肅穆正氣。

八子椒圖形狀像螺蚌,性好閉,最討厭別人進入它的巢穴。為此,人們將其形象雕在大門的鋪首上,或刻畫在門板上,取其「緊閉」之意,以求平安。

九子螭吻,又名鴟尾,是龍形的吞脊獸,平生好吞,喜歡東張西望,殿脊兩端的卷尾龍頭便是其形象。螭吻屬水性,為此用它作為避火的象徵。

在明代,「龍生九子,各有所司」的民俗發展成熟,也成為中國龍文化極其有趣的一部分。

(轉載自《普門雜誌》二八七期)