整理/黃朵而

1

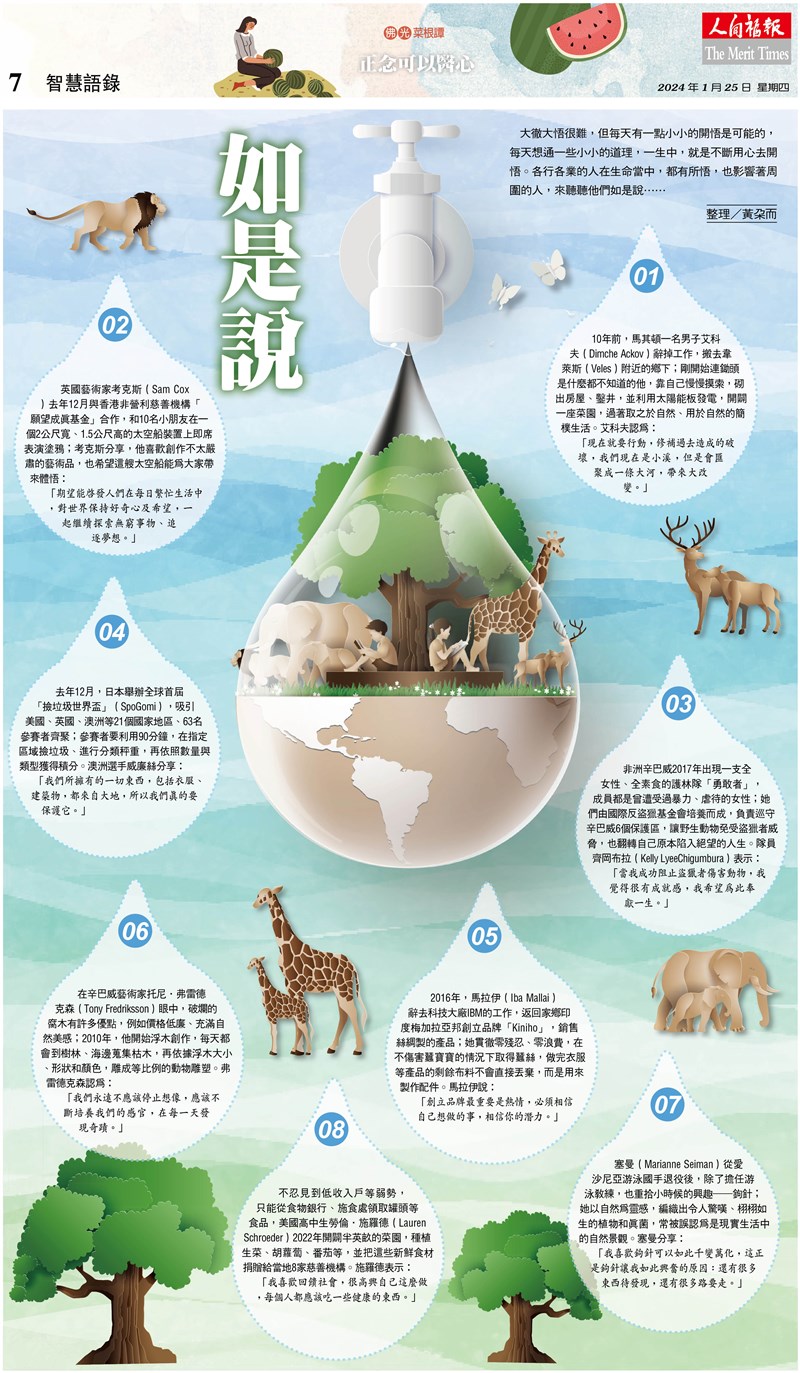

10年前,馬其頓一名男子艾科夫(Dimche Ackov)辭掉工作,搬去韋萊斯(Veles)附近的鄉下;剛開始連鋤頭是什麼都不知道的他,靠自己慢慢摸索,砌出房屋、鑿井,並利用太陽能板發電,開闢一座菜園,過著取之於自然、用於自然的簡樸生活。艾科夫認為:

「現在就要行動,修補過去造成的破壞,我們現在是小溪,但是會匯聚成一條大河,帶來大改變。」

2

英國藝術家考克斯(Sam Cox)去年12月與香港非營利慈善機構「願望成真基金」合作,和10名小朋友在一個2公尺寬、1.5公尺高的太空船裝置上即席表演塗鴉;考克斯分享,他喜歡創作不太嚴肅的藝術品,也希望這艘太空船能為大家帶來體悟:

「期望能啟發人們在每日繁忙生活中,對世界保持好奇心及希望,一起繼續探索無窮事物、追逐夢想。」

3

非洲辛巴威2017年出現一支全女性、全素食的護林隊「勇敢者」,成員都是曾遭受過暴力、虐待的女性;她們由國際反盜獵基金會培養而成,負責巡守辛巴威6個保護區,讓野生動物免受盜獵者威脅,也翻轉自己原本陷入絕望的人生。隊員齊岡布拉(Kelly LyeeChigumbura)表示:

「當我成功阻止盜獵者傷害動物,我覺得很有成就感,我希望為此奉獻一生。」

4

去年12月,日本舉辦全球首屆「撿垃圾世界盃」(SpoGomi),吸引美國、英國、澳洲等21個國家地區、63名參賽者齊聚;參賽者要利用90分鐘,在指定區域撿垃圾、進行分類秤重,再依照數量與類型獲得積分。澳洲選手威廉絲分享:

「我們所擁有的一切東西,包括衣服、建築物,都來自大地,所以我們真的要保護它。」

5

2016年,馬拉伊(Iba Mallai)辭去科技大廠IBM的工作,返回家鄉印度梅加拉亞邦創立品牌「Kiniho」,銷售絲綢製的產品;她貫徹零殘忍、零浪費,在不傷害蠶寶寶的情況下取得蠶絲,做完衣服等產品的剩餘布料不會直接丟棄,而是用來製作配件。馬拉伊說:

「創立品牌最重要是熱情,必須相信自己想做的事,相信你的潛力。」

6

在辛巴威藝術家托尼.弗雷德克森(Tony Fredriksson)眼中,破爛的腐木有許多優點,例如價格低廉、充滿自然美感;2010年,他開始浮木創作,每天都會到樹林、海邊蒐集枯木,再依據浮木大小、形狀和顏色,雕成等比例的動物雕塑。弗雷德克森認為:

「我們永遠不應該停止想像,應該不斷培養我們的感官,在每一天發現奇蹟。」

7

塞曼(Marianne Seiman)從愛沙尼亞游泳國手退役後,除了擔任游泳教練,也重拾小時候的興趣──鉤針;她以自然為靈感,編織出令人驚嘆、栩栩如生的植物和真菌,常被誤認為是現實生活中的自然景觀。塞曼分享:

「我喜歡鉤針可以如此千變萬化,這正是鉤針讓我如此興奮的原因:還有很多東西待發現,還有很多路要走。」

8

不忍見到低收入戶等弱勢,只能從食物銀行、施食處領取罐頭等食品,美國高中生勞倫.施羅德(Lauren Schroeder)2022年開闢半英畝的菜園,種植生菜、胡蘿蔔、番茄等,並把這些新鮮食材捐贈給當地8家慈善機構。施羅德表示:

「我喜歡回饋社會,很高興自己這麼做,每個人都應該吃一些健康的東西。」