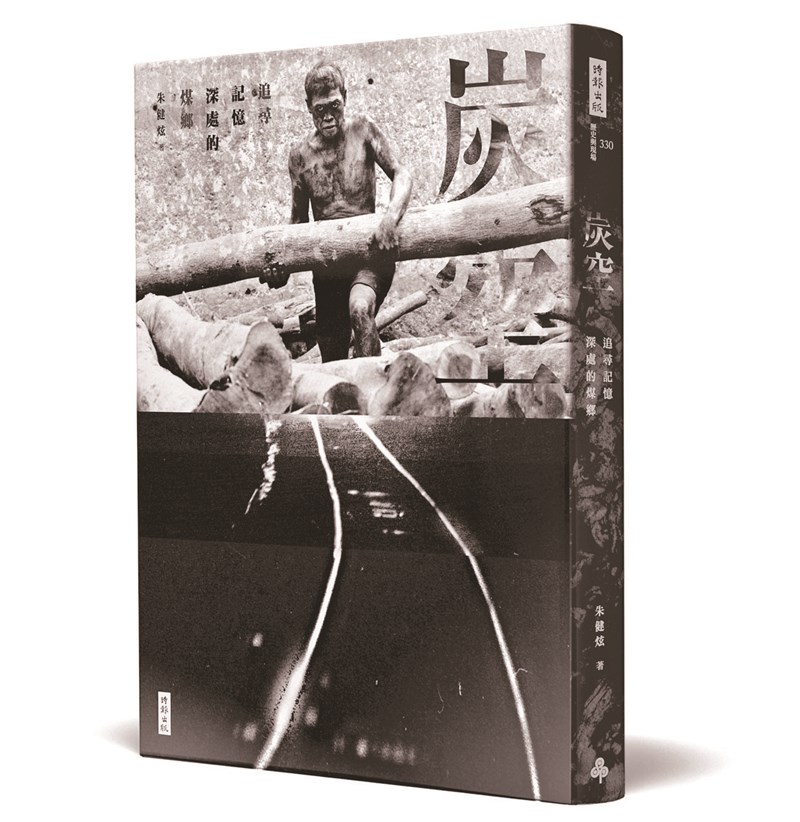

《炭空:追尋記憶深處的煤鄉》

攝影/朱健炫 圖/時報文化出版提供

《炭空:追尋記憶深處的煤鄉》

攝影/朱健炫 圖/時報文化出版提供

文/潘煊

礦業紀實攝影家朱健炫,在本書自序中開宗明義詮釋書名,「炭空」二字即是台灣話的「礦坑」,「空」是「穴」、「工」合體,有「工作於洞穴中」之義。

這個字義對於全書涵蓋的影像而言,貼切而深沉。深入地下的洞穴,是礦工生死搏命的挖煤現場,朱健炫從1981到1991年之間,長達10年以鏡頭為筆,勾勒台灣煤業圖譜;而穿過動人的黑白影像背後,則是礦工訴說不盡的血汗心聲。

2017年,朱健炫從其龐大的礦業攝影中,精選160張照片,出版了《礦工謳歌》攝影集,佳評紛至。之後他更以此書為起點,馬不停蹄重返幾處已成廢墟的礦址,深度訪問攝影集中的諸多人物,在今年出版煤鄉的追尋之作《炭空》。

每一張都是人生「動畫」

在《炭空》中朱健炫寫道,常用來作為海報、書籍主視覺的阿美族礦工,滿面碳渣黑汙中露出雪白牙齒與炯炯眼神,這個昔時的青壯笑貌而今已成為教會長老,獻身於傳教。而每回攝影展覽,他必以一群礦村孩童緊力拉手的作品,作為視覺動線的結尾,影中女孩如今是成功的都會女性。

歲月流動,人生變動,每張攝影畫面,都是隨時間推移的「動畫」。當然,許多事物也一直在流變甚至消失,比如「獨眼小僧」。

這個暱稱指的是礦用電氣機關車頭,駕駛座上方有單盞圓形車燈,形象十分鮮明。過去菁桐礦區掘出的煤,就是由「獨眼小僧」領頭,牽引著長長的一列煤車,朱健炫當年親見這個難得情景,即興奮拍下列車過橋的影像。2017年,公視「獨立特派員」節目,廣發「尋訪曾在菁桐坑開『獨眼小僧』的阿伯」訊息,不久,即輾轉得知瑞芳車站有位年過九旬的老志工,正是尋訪對象,因為當他看著那張煤車過橋的照片時,一眼就認出正是年輕時的自己。他童年在九份度過,記憶中那種「不夜城小香港」的紙醉金迷,「足以反映當時礦工在不知無常何時降臨的心態下,因為高危險、高所得工作型態所選擇的生活日常。一旦得幸走出坑口,就猶如掙脫煉獄。」朱健炫如此描寫了這位九旬煤鄉人的口述歷史。

「炭空」非空跨世紀相逢

在全書中,朱健炫著墨五個區塊,包括男性礦工「在坑底,命是土地公的」人生體認、女性礦工撐起礦業半邊天的後盾力量、礦區工寮裡的童年歲月、當煤鄉變成原鄉的原住民礦業史,以及舊礦場重生見證人與土地的緊密關係。

雲林科技大學副教授王新衡在序文中寫道︰「欣賞朱老師的礦業攝影與歷史調查,可透過礦工與其後代的故事,看到人們勤奮工作的認真、不畏艱難與危險的冒險、愛人愛物的慈悲與感性、礦村多元文化交融的精采。」

身為一名紀實攝影家,朱健炫悲天憫人的鏡頭,記錄了胼手胝足的礦工,在台灣火力發電的能源轉型過程中,對80年代經濟奇蹟的貢獻。同時,這更是著眼於底層小人物的人文關懷之作,凝定著礦場世代勞動者的身影,從上世紀到本世紀,影像中的人、物、地交織相繫,讓這本書充滿了多層次的時空連結性。