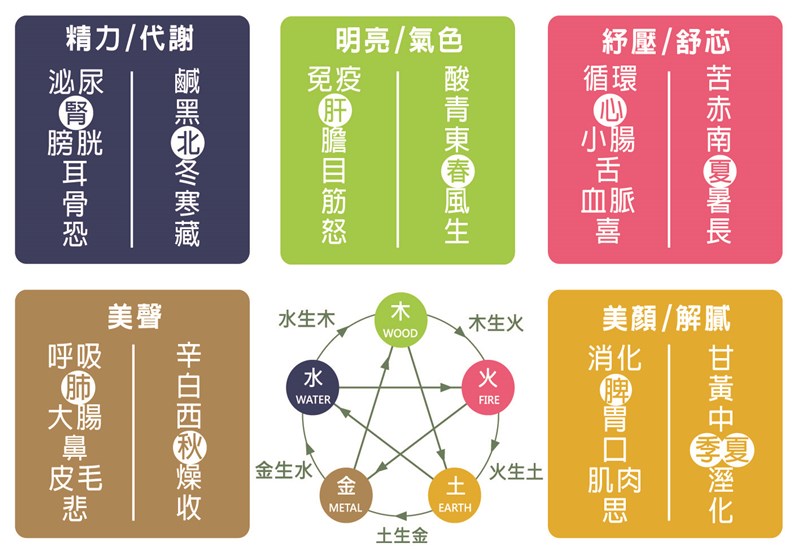

「五行學說」是古人養生的智慧,主要包含五行、五臟、六腑、五官、五方、五季、五色、五情、五味、形體等。圖/李育妃、劉曜徵

「五行學說」是古人養生的智慧,主要包含五行、五臟、六腑、五官、五方、五季、五色、五情、五味、形體等。圖/李育妃、劉曜徵

文/陳慧娟

《黃帝內經》認為養生的智慧就在於了解人類與自然界之間的關係,順應自然界的運行規律,並且善於培養自身的能量,這便是避免疾病、健康延年的養生之道,也是診治疾病的醫學之道。書中最廣為流傳的一個觀念是「上醫治未病,中醫治欲病,下醫治已病」,對於今日所推崇的預防醫學影響甚遠。意即:上醫治未病之病,謂之養生;中醫治欲病之病,謂之保健;下醫治已病之病,謂之醫療。我們用後現代醫學的說法,上醫屬於養生學,中醫屬於保健學,此二者皆屬預防醫學,下醫才是今天理解的醫學。防重於治,即成為中醫歷來所顯現的養生之學。

「五行」是中醫理論最根本的基礎,分別為木、火、土、金、水這五種自然界的屬性。從五行又延伸出其他的對應概念,包含時節、情緒、臟器、顏色等。比如秋天在五行中屬「金」,所對應的情緒為「悲傷」,需保養的臟器是「肺、大腸」,顏色代表「白色」,因此才會有勿悲秋、秋天養肺、秋天宜吃白色食物的說法。

五行學說聽起來有點複雜,但仔細想想,秋天不僅是花草樹木凋零的季節,連綿的秋雨也經常使人憂愁,再加上早晚溫差開始變大,容易因此感染呼吸道疾病,保養肺部的確是此時應注意的保健重點,而許多養肺的食材又多為白色食物。一連串來看,是不是覺得古人的智慧的確有幾分道理呢?