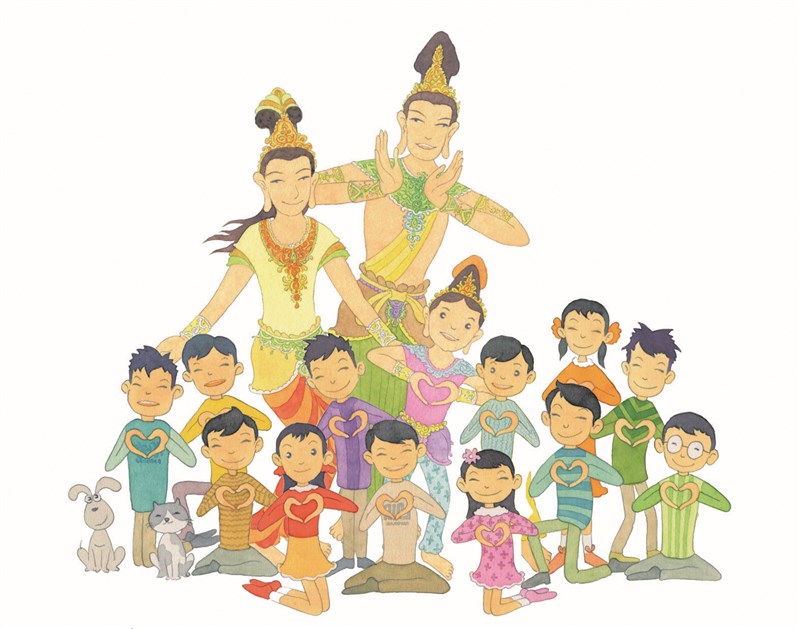

想獲得內心真正的平衡,一定要掃除自私自利的觀念,淨化自己的身心,變化自己的氣質,莊嚴自己的思想,使我們從奉獻中獲得快樂。圖/尤俠

想獲得內心真正的平衡,一定要掃除自私自利的觀念,淨化自己的身心,變化自己的氣質,莊嚴自己的思想,使我們從奉獻中獲得快樂。圖/尤俠

文/星雲大師

身為佛教青年應該有無限的希望,無限的未來。以下分幾點來說明佛教青年未來的成功立業之道:

一、從奉獻中獲得快樂

我們希望未來的前途能夠成功,首先要養成一種觀念:從奉獻中獲得快樂。一般社會人士,是從貪婪欲望中去追求快樂,從個己自私中去占有快樂,從物質享受中去尋找快樂;佛教青年與社會上一般青年不同的是從奉獻中去獲得快樂。

以前在佛光山朝山會舘,有一位櫃台小姐曾淑芳,他畢業於天主教所辦的文藻外語學校。我問他:「你受天主教學校的教育,現在接觸了佛教,有什麼感想?來到這裡服務,對佛教有沒有信念?」

他說:「我沒有信奉天主教,來到這裡之後,我很喜歡佛教。不過,我從天主教裡得到一個啟示,神父修女們都很重視奉獻,他們對人生充滿著樂觀,而他們的樂觀是從奉獻中獲得的。」

由這段話,我們知道「奉獻」的觀念在各種宗教中的地位。想獲得內心真正的平衡,一定要掃除自私自利的觀念,淨化自己的身心,變化自己的氣質,莊嚴自己的思想,使我們從奉獻中獲得快樂。奉獻不是沒有所獲,奉獻以後,在無私、無我、無執的情況下,所能獲得的將會更多。

發心為眾 真誠清淨慈悲

佛光山的道風,非常注重「奉獻」,可從我們所辦的一切事業說起,如養老、育幼、大專夏令營、松鶴樓老人公寓、佛學講座、仁愛之家、佛光診所、僧伽福利基金……無不是抱著「但願眾生獲得安樂,不為自己貪求利益」的精神來做的。同時,「奉獻」更有助於佛法的推展,有助於心靈的昇華。

青年守則說「助人為快樂之本」,在佛教裡「奉獻也是快樂之本」;一個宗教徒若不懂得奉獻,是無法了解宗教本懷的。國父孫中山先生曾說「佛教以犧牲為主義」,犧牲就是奉獻。如果我們想把握住佛教的基本精神,就要從奉獻著手。

那麼我們有什麼東西可以奉獻給別人?我們可以貢獻智慧給大家、為大眾服務;如果智慧、能力不夠,怎麼辦呢?佛教有一修行法門──隨喜讚歎,比如說看到別人成功了,能生起隨喜之心,給人一句讚美的話,或是給人一個笑容,點一個頭,布施給人快樂,這些都可以算是奉獻。

所以,奉獻不一定是物質上的給予,而是付出一片真誠的心。我們對於救度眾生的事,要有「捨我其誰」的擔當氣魄,對待朋友、師長、父母,也要有一片至誠懇切的真心,對於所信仰的宗教,更是要有一片智慧的信心;所謂奉獻,不外奉獻我們一顆真誠清淨的悲心,這是最寶貴的。希望佛教的青年們,都能養成不貪求個人私欲,發心為眾的奉獻精神。

二、從勤奮中打發時間

一天有二十四小時,一生也有六、七十年的歲月。在這漫長的人生裡,如何打發時間,是個很重要的課題。社會上一般人,用吃、喝、玩樂打發時間,打牌、賭博,或做無聊、沒有意義的事,來消磨歲月。有為的青年,應該從勤勞奮發中去打發時間。

高雄有一位公司的董事長告訴我,他說:「以我現有的財產,即使一天用十萬元,活了一百年,也用不完。我有很多錢,可是我還在工作,我是貪求無厭嗎?不是的,我是以做事業來打發時間。」

他這段話,說明一個人唯有在工作裡,生命才有辦法安住,人也才活得有意義。沒有工作是很無聊乏味的。

他又說:「我的錢雖然很多,但是自奉甚儉,我不抽煙,不喝酒,不去娛樂場所。下班回家,就是一杯清茶,看看報紙,如此而已,一天過去,第二天又帶著飽滿的精神開始工作。」

由此可知,社會上一些成功的企業家,他們之所以能夠成功,絕不是從安逸享受中得來,而是從不停的勤勞奮鬥中獲得的。

奮鬥進取 發揮生命價值

佛教也講求奮鬥,講求進取。六波羅蜜中,有精進波羅蜜,是菩薩成佛的六種重要法門之一,在佛經裡有關勉勵精進的故事相當多。如我們的教主佛陀成道的經歷,就是精進的最佳事例。

據說彌勒菩薩比佛陀早學佛,但佛陀修行精進猛烈,直接從難行道起步,而彌勒是由易行道下手,因此佛陀的精進力與勇猛心,超過彌勒的境界,終於先而成佛。佛陀的這個事例,實在是我們佛子的最佳典範。

佛光山叢林學院的學生,每個人都要輪流打掃、典座、出坡、勞動服務,這樣的安排,具有特殊的積極意義,我們希望學生的生活,用工作來充實,從工作中去修道、去體會,發揮生命的力量與生命的價值。關於這一點,凡是對教育有認識的人,都稱讚的說:「這樣的教育,才契合新生活教育。」不過,學院教育方針雖然如此,若不帶著歡喜心去從事工作,不帶著認真的態度去奮發圖強,也是枉然的。

俗話說:「各人吃飯各人飽,各人生死各人了。」我們必須從勤勞奮鬥中去創造自己的光明,從勤勞奮發中去完成自己的理想。

如極樂世界是阿彌陀佛發願莊嚴的;淒苦的地獄,是地藏菩薩教化的道場。我們也可以把一切工作,當作磨鍊自己身心的機會,讓我們的生命能作最有意義的發揮,讓我們的生命能有最充實的內容,雖然人一生的時間才幾十年,但是我們可以利用短暫的生命,來完成具有無限價值的事業。

三、從忍辱中培養品德

人之所以異於禽獸,就是能注重人格道德,品格是道德的基礎,一個人若對於品格、道德都不注重,那和禽獸又有何差別?培養我們品格道德的方法很多,比方說,我們可以奉持戒律,從戒律中培養我們的品格;我們可以實踐佛教的修行法門如念佛、參禪,從念佛參禪中培養我們的道德。佛教講慈悲喜捨,我們也可以從慈悲喜捨中培養我們的人格道德。而要培養我們的人格道德,最有力最有幫助的,還是「忍辱」。

據《菩薩戒經》所載,佛陀在過去世修行的時候,曾經被五百位「健罵丈夫」追逐惡罵,不論佛陀走到哪裡,他們就跟著罵到哪裡,而佛陀的態度是:「未曾於彼起微恨心,常興慈救而用觀察。」因為這樣忍辱、精進的修持,終於使佛陀證得無上菩提。可見忍辱不只是培養世人的品格,也是修學成佛的重要法門。

現在的青年,逞一時匹夫之勇,可為一件小事而拔刀相向;為一句閒話,往往放在心裡久久不能消除,學佛學到最後,還是像蘇東坡一樣,被「一屁打過江」。如果沒有忍辱的功夫,無論修持、做事都不易達到理想。一句閒話,也要計較,一點小小折磨,就受不了,這種沒有力量應付環境的佛教青年,是不能擔當任務和創造事業的。(待續)