圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/林育安

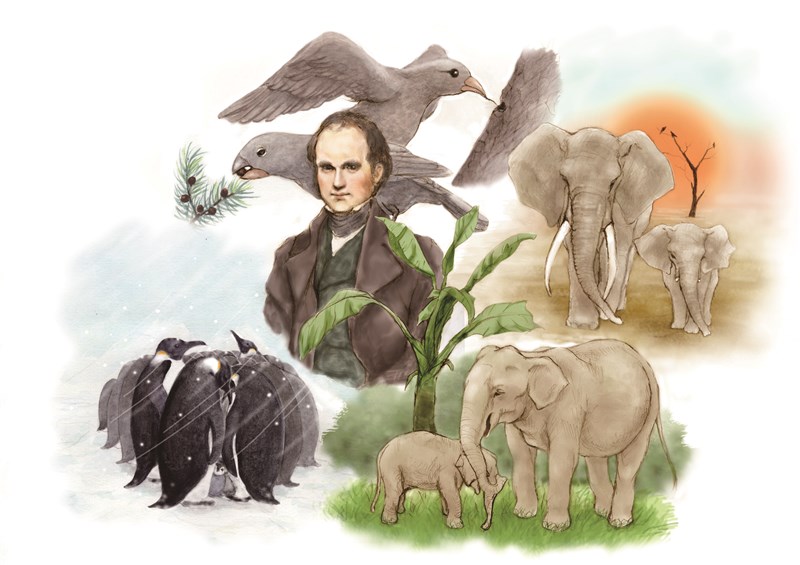

18世紀時,英國生物學家達爾文(Charles Robert Darwin)曾到南美洲的加拉巴哥群島進行生物調查。他發現各個小島上都有鷽鳥,但是這些鷽鳥的外觀型態也都不一樣,尤其是喙的外觀型態,例如食穀類的鷽鳥,其喙短而粗厚,以便咬碎種子,而食蟲類的鷽鳥,其喙細且尖,以便從樹皮內鑽取昆蟲。

物競天擇 適者生存

起初時達爾文百思不解,為何不同小島的鷽鳥,牠們的喙有不同的外觀型態?最後,達爾文終於推論出,初到加拉巴哥群島上的鷽鳥外形原本是相像的,鷽鳥們為了適應各島不同的生活環境,逐漸演化並發展出了不同的外形,這就是現今非常有名的「天擇說」,適者生存,不適者便被淘汰。

從以往至今,有許多生物生活在大自然的環境中,至今還能持續生存下來,例如蟑螂;但是有些生物卻滅絕了,例如恐龍。因為生物受到大自然環境中氣候或某些因素的影響,為了生存與生活,而在生理結構或外觀型態上有些改變,就是所謂的「演化」,這樣才能適應並生存下來。

例如鳥的種類很多,有些可以飛,有些不能飛但跑得很快。但是,有一種既不會飛也無法跑的很快,卻是海中的游泳健將和捕魚高手,那就是企鵝。講到企鵝時,小朋友是否聯想到居住在冷冰天雪地的南極企鵝呢?南極的企鵝能在-60℃的嚴寒區生存和繁殖,並感覺非常舒適,因此牠們在生理結構與外觀型態,必有所適應的特性。

羽毛脂肪 足以禦寒

企鵝身上具有兩層羽毛,外層長滿了很密集且很厚的羽毛,羽毛的尖端為彎彎如魚的鱗片一樣,緊密地結合在一起,可以抵禦寒風的吹襲,又可以避免溼氣或水分滲入而沾溼了羽毛,造成失溫問題的發生,而內層柔軟纖細的絨毛具有保暖作用。另外,企鵝的皮下還具有厚厚的脂肪,脂肪除了供給熱量外,還具有絕緣保暖的作用,並且牠們也很聰明,會以群聚的方式集在一起,除了減少寒風吹襲其身體外,還具有相互取暖的功能。另外,要能在此環境生存也要有牠們喜歡的食物,例如磷蝦和小魚。

小朋友可能會有所疑惑,北極也和南極一樣很冷啊!為何南極有企鵝而北極沒有企鵝呢?因為生物學家認為企鵝的祖先是管鼻類動物,牠們是從赤道以南的區域開始發展起來的,當其祖先選擇南下而沒有繼續向北挺進,主要原因是赤道地區炎熱的氣候和暖水流形成了一個地理屏障,阻擋了牠們北上的道路。除了南極外,其實在南半球的許多海島上,以及赤道附近的加拉帕戈斯群島上也都有企鵝分布,並不是所有的企鵝都生活在寒冷的環境。

象耳透露 生存區域

還有大象,小朋友會辨識是非洲象或是亞洲象嗎?大象的皮膚汗腺不發達,主要是靠其耳朵來散發體熱,耳朵密布著大量的血管,會透過引導其血液快速的流動到耳朵,可以讓血液中所攜帶的體熱很快地從耳朵散熱出去,以達到有效控制體溫的作用。

亞洲象棲息地是在森林環境中,相對地氣溫沒有那麼炎熱,並且也有樹蔭可以躲避陽光,散熱需求沒有那麼大,因此亞洲象的耳朵和非洲象的耳朵比起來就比較小。非洲象生活在炎熱的非洲,因此必需靠大大的耳朵將其身體的體熱從耳朵散熱出去,以保持身體的涼爽。

現在小朋友可以從中認識和了解,動物要在其生存的環境生活,牠們則必需要改變其能適應此環境的外觀型態,若無法改變其外觀型態的話,牠們就會被環境所淘汰。