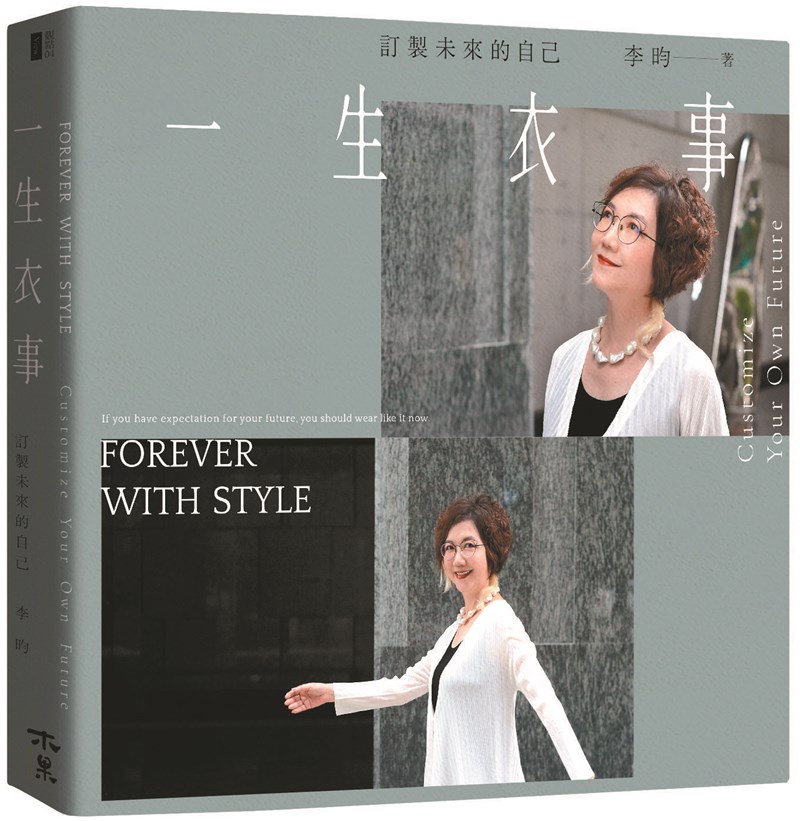

圖/木果文創出版提供

圖/木果文創出版提供

文/李昀

個人形象管理意識自八○年代初啟蒙至今,每隔一陣子便會因為名人出格裝扮而登上新聞版面,台灣最著名的案例,當屬內外形象反差極大且我行我素縱橫國際多年的小妹大陳文茜女士。最初她的形象也曾遭熱議,但因密集在媒體曝光,豐富內涵很快便征服視聽大眾,獨樹一幟的外型反而成為鮮明個人標誌。

但類似的成功案例極少,大半新聞人物的形象爭議都以「難怪」收場,如前英國首相梅姨嗜穿豹紋鞋,使得外界對她的穩定執政始終抱持懷疑態度,美國前總統川普天天一條惹眼的大紅領帶,行為總是不按牌理出牌,英國首相強生永遠的一頭亂髮(在出書過程中,強生已經成為前首相,似乎又是一個難怪)……種種因形象造成負面影響的案例不勝枚舉。

即便一般人也會面臨形象危機,多年前台灣曾發生過中學老師上課能否穿短褲拖鞋的爭議,老師們在校門口拉白布條,抗議學校管太寬,認為穿著是個人自由,學校無權干涉;但引起校方注意的是家長的投書,家長認為老師是孩子的榜樣,理當有一定的自我約束,穿著太隨便,樹立不良示範,還記得當時的教育部長面對媒體訪問時,只說自己在美國大學任教時穿著也是極為輕鬆,言下之意學校似乎不該介入。

針對這個新聞事件,有媒體諮詢我。當時,我便提出形象風險的概念,機關團體明文訂定服裝規則既不受歡迎、也有違人權,抗議或處罰更傷和氣,其實個人形象風險自負,如果因服裝儀容不符合社會大眾認知而造成的任何負面印象,有損的是當事人自身的形象;然而就團體而言,一榮俱榮,一損俱損,學校規勸也在情理之中。

好形象有助於正向循環

在操作「是︱做︱有」的人生模式時,一開始很難相信自己已經「是」這個狀態,《與神對話》(Conversations with God)的作者尼爾.唐納.沃許(Neale Donald Walsch)提供了一個很好的方法,他說要啟動這個循環,必須直接先去「是」的那個樣子,做得好像「是」的狀態,做久了就會真的變成那樣。

換句話說,假使你認為成功很重要,將成功設定為你的人生目標,就先要相信自己就是成功者,而且必須先做得好像是成功者的樣子,不久就能將成功吸引到你身邊,於是就真的成功了。其實這個道理也沒有什麼玄妙之處,一個想成功的人,必須先將自己扮成為成功者的樣子,這個所謂「扮」,包括衣著、儀態、談吐與禮貌等;以成功者的形象與人接觸時,一定能贏得更多肯定,這些肯定又有助於提升自信,良性循環就此產生,久而久之,成功是必然的。

長久以來,有不少人認為等到成功了,有面對人群甚至媒體的需求時,再請形象顧問進行形象規畫也不遲,這就是所謂的本末倒置。好形象一天都不能等,形象管理是幫助我們先直接去「是」的最佳途徑。要想做得好像「是」的樣子,一定要系統化學習,透過形象管理,讓自己達到最佳「是」的狀態,而盡早啟動良性循環,更自信地去「做」,並享受「有」的豐美果實。

(摘自《一生衣事:訂製未來的自己》,木果文創出版)

作者簡介

李昀

愛美、愛玩、好奇、好學的昀老師,在從事形象美學教育30年之後,終於活成自己最想要的樣子,做到了「內在不生鏽,外在不折舊」。

美業少數學霸級形象專家,畢業於台灣大學圖書館學系,美國印第安納大學教學系統科技碩士兼博士班研究,獲得美國三大形象學院CMB、the Stylecore、Universal Style專業證書,為AICI國際形象顧問協會認證形象專家(CIP)與傑出會員,在兩岸出版專業書籍共12本。