圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/工研院

發展火熱的無人機,是近年科技圈的關注焦點之一,除了休閒娛樂的消費性無人機外,商用無人機將在明後年超越消費用途,造成商用無人機崛起的關鍵,是電商的蓬勃發展,和減少物流碳排放的環保需求,因此,包含AMAZON、UPS與DHL等國際巨頭,都大力投入無人機物流的發展。

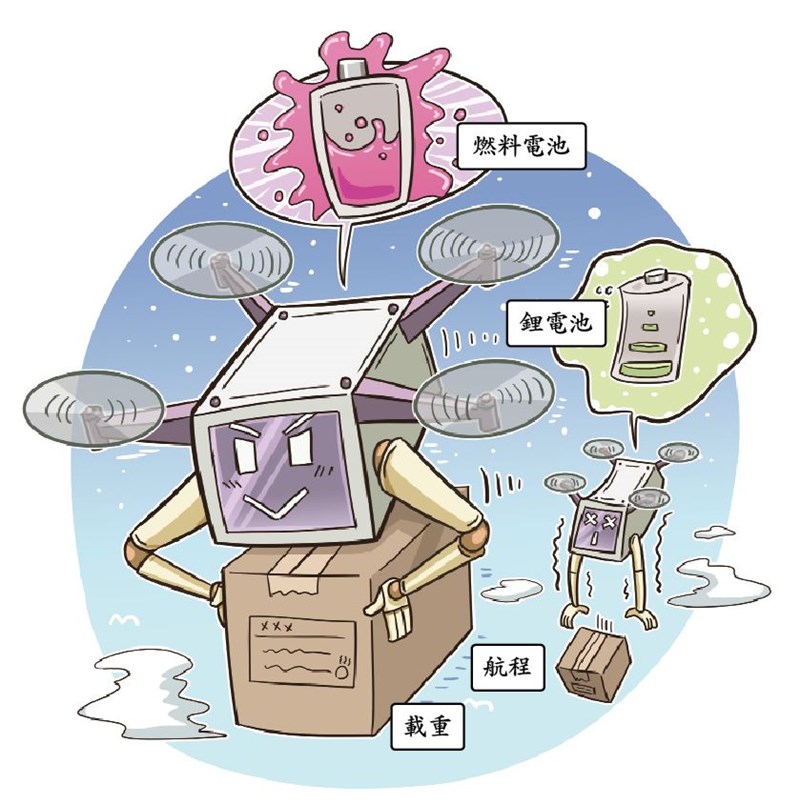

但飛行時間不足,卻嚴重限制商用無人機應用的進展,其中關鍵便是「電池」。以目前的鋰電池為例,因能量密度有限造成無人機飛行時間不長是主因。

能量密度是指,在一定的空間或質量物質中,儲存能量的大小。舉例來說,目前鋰電池能量密度約在150~180Wh/kg,無人機酬載後飛行時間僅約15至30分鐘,如果要達到長時間飛行效果,要搭載的鋰電池數量愈多,但電池重量愈重,愈限制了無人機飛行的時間。

多管齊下 優化電池

因此工研院投入能量密度極高的「燃料電池」,由工研院開發的「混成動力系統」,以燃料電池擔任主動力,並以少量鋰電池作為輔助。燃料電池的關鍵技術之一是「電堆」,也就是將氫氣轉換成電的裝置,比喻為「燃料電池是發電機,電堆就像引擎,氫氣則是汽油。」等於是讓無人機自帶小型發電機飛上天,突破鋰電池能量密度不足的限制。

然而,要讓燃料電池無人機飛上天,工研院團隊克服了三道關卡,第一個是機身瘦身,第二個是電堆要又輕功率又高,第三個是要有極佳的電力轉換效率。

無人機最辛苦的地方,就是要扛著自己在天上飛,愈重就愈耗電。在不影響結構強度下,工研院把部分實體改為鏤空,最後成功讓機身減重20%,因此常常為了100克,就斤斤計較了半天,即使是一顆小小的螺絲,能夠減重也能讓他們高興老半天。

不只機身結構瘦身,電堆也要輕量化、高功率。因此工研院讓電堆採用輕量化的金屬流道板,並針對燃料電池的心臟「膜電極組」進行優化,提升50%的發電效率。此外,由於目前無人機電堆仍未有國際標準規格,工研院先將電堆以模組的方式標準化,目前一個電堆能提供1kw以上的功率,未來只要估算無人機的耗電量,就能直接組好電堆模組,像堆積木一樣,不需每台都從頭打造,也能加快未來燃料電池進軍無人機產業的速度。

最後,工研院用自主研發的電位控制方法,取代原先的電源操控系統,相比一般系統電壓轉換效率約在85~90%,工研院成功將效率提升至95%。也就是讓燃料電池所發的電在提供給無人機動力使用的過程中,耗損降到最低。

醫療物資 率先遞送

透過各種方式不斷優化,最終這套混成動力系統的能量密度達到486Wh/kg,是目前鋰電池的3倍。以2019年突破紀錄的130分鐘來說,無人機起飛總重約30公斤,將可飛行70至80公里,對於實現運輸的最後一里非常有幫助。

2020年燃料電池直升機已通過民航局特種實體檢驗,最大起飛重量達30公斤,並完成一系列跨海飛行測試,包括宜蘭烏石港至龜山島來回飛行、澎湖馬公至望安島來回飛行任務。2021年完成海拔3200公尺的緊急藥物運送拋投測試,同時為滿足高載重長航時物流應用需求,也開發雙軸燃料電池無人機,完成酬載10公斤,長時滯空達126分鐘巡航飛行,加值國內的無人機產業,讓台灣的無人機未來可出現更多商業應用。