古典圓拱迴廊。圖/鄧榮坤

古典圓拱迴廊。圖/鄧榮坤 夜色中的打狗英國領事館。圖/鄧榮坤

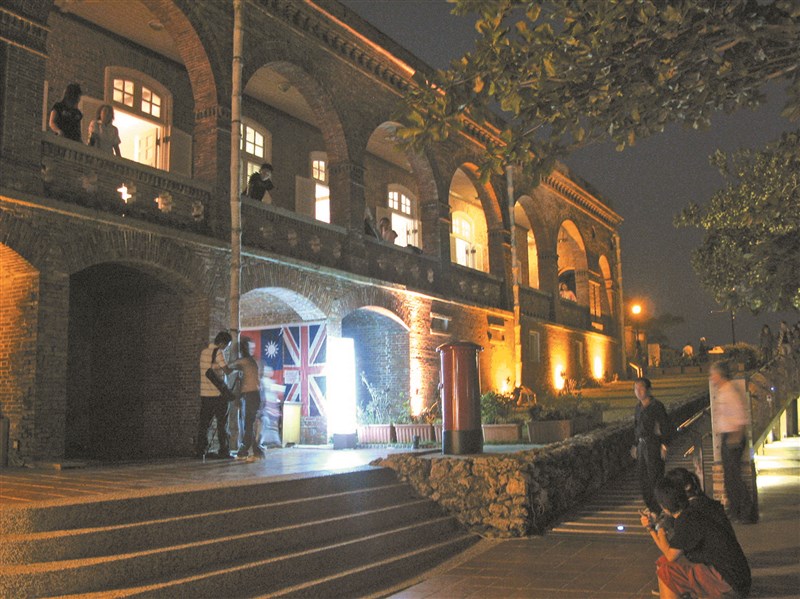

夜色中的打狗英國領事館。圖/鄧榮坤

文/鄧榮坤

在蟬聲盈耳的夏天,沿著鳳凰樹火紅花蕾鋪成的路面,走進高雄西子灣,古典的打狗英國領事館建築,在海邊眺望著遠方,闡述著遠去歲月中被留存下來的故事。一九八七年由內政部公告為古蹟後,藉由民間企業參與維護,以文化資產再利用形式,逐漸轉變為文化歷史空間。

打狗,為高雄的舊地名。打狗英國領事館位於高雄港口北岸的哨船頭碼頭,是清治時期英國政府於此掌理領事業務的重要據點,也是高雄正式走進國際舞台的啟端;而這段過程,卻隱含著些許的政治角力。

英法聯軍戰役發生後,清廷與英、法簽訂《天津條約》,台灣在開埠通商的約定中,逐漸成為商賈們的重要據點。文史工作者廖凱說,一八六四年五月,台灣關設立於打狗,英國為拓展對台貿易的經濟利益,行使保僑、商務、領事裁判權及地方交涉,而在鼓山區的西子灣岸設置領事館。

打狗開港設立海關後,英國將駐台副領事館南遷至此,之後,打狗領事館也成為英國駐台的第一個領事館。初期,領事館設於港口內的三葉號船上,後來,一度在旗後租民房辦公,最後才於哨船頭自行籌建。

因官邸位於打狗港西北方,行政辦公處位於山下,面對港口而貼近台灣關,於是兩者之間開闢一條小徑上下連結,遠遠望去,十分壯觀。每逢假日,常吸引許多眺望西子灣落日的旅人,緩步於近似於「之」字形的步道,或在此逗留,或藉由相機的觀景窗,試著捕捉曾經輝煌過的那些傳說。

在領事館周邊踱蹀時,從磚紅色的牆面中,仍然可以感受到官署的威嚴,而在館內展示的詳實圖文資料,也為那段歷史留下了見證。