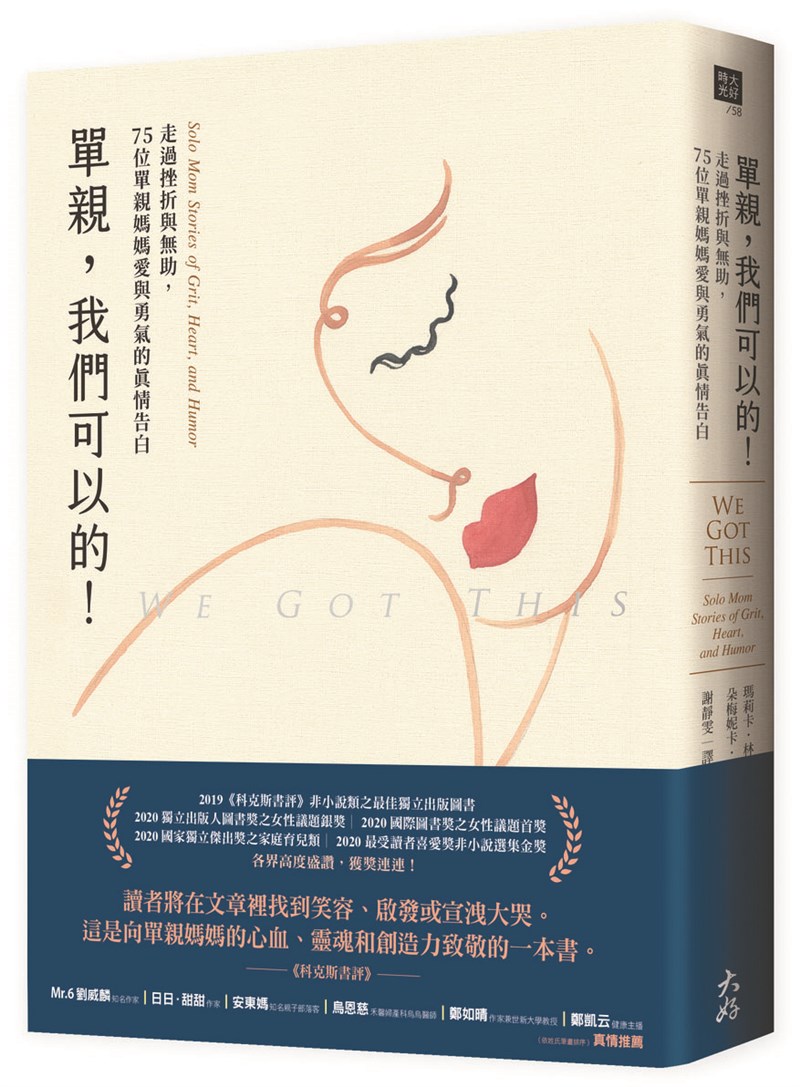

圖/大好書屋提供

圖/大好書屋提供

文/雅各.柯能堡

《單親,我們可以的》這本書集結了75位不同背景、年齡、種族、性向、職業與價值觀的單親媽媽,透過散文或詩歌,訴說扛起單親母職的心路歷程。本刊摘錄在美國伊利諾州的埃文斯頓成長的雅各.柯能堡的文章,他不是一位,而是由兩位美妙的單飛媽媽養育長大的。目前正在紐約大學攻讀化學工程博士,他不在實驗室的時候,喜歡下廚、閱讀、探索那座他稱為家的城市。

親愛的老師:

我有個不尋常的家庭,這點有時候會帶來挑戰。要面臨挑戰的人,與其說是我們—我們過得非常快樂—倒不如說是對我們感到好奇的那些人。我想讓你知道基本資訊,好避開一些尷尬的問題:我有兩個媽媽。

請不要大做文章

她們從未結婚,因為當時同性婚姻尚未合法。她們在我6歲時分手,現在共同扶養我和妹妹,各自以單飛媽媽的身分。兩個媽媽都是我的合法監護人,所以她們都可以簽學校的通知單、打電話替我請病假、參加親師會。我和妹妹與她們一起住,輪流在她們各自的家。

請不要在課堂上拿這件事做文章,因為那真的沒什麼大不了。人工生殖技術不是什麼新東西,有不少異性戀夫妻也用它來生孩子。分道揚鑣但合力扶養孩子也不算很罕見。

雖然同志父母透過《摩登家庭》這樣的節目進入了主流,但很多小孩(而且令人驚訝的,是很多成人)就是意識不到有我這樣的家庭。這兩種條件加起來,連那些或許可以接受同性父母或離婚媽媽的人,有時候也會覺得奇怪。

另一個常見的反應是,朋友或成人會出於善意,連珠砲似地對我發問。更糟的是,大家會因為我完全正常的家庭,表現得好像我是「全世界最有意思的人」一樣,逼問我由兩個女人養大是什麼狀況。因為那往往是無辜的好奇,我會盡可能耐住性子,可是要一次又一次回答同樣的問題,有時很吃力。大家針對我的家庭小題大作,我之所以會感到厭倦,是因為我真的不覺得我的家庭有如大家想的那麼不同。我依然擁有表達關懷與支持的雙親,而且我成長的方式就跟其他孩子相同。

如果其他孩子納悶我這樣的家庭怎麼運作,我會很樂意跟他們談談,可是請不要叫我在全班面前討論這件事,尤其不要在頭一天「互相認識」的遊戲裡、眼眸顏色的遺傳學練習上,或是上到「家人和家長單元」的法文課時。我跟其他孩子沒兩樣,請不要把我的正常生活變成特別的課程。這點也適用於那些可能會嘲笑我,或用難聽的話講起我家人的小孩;我會先跟他們談談,如果需要幫忙,我會主動來找你。

請不要自己推測

還有另一件事應該讓你知道:就像很多媽媽一樣,我兩位媽媽的行程都很忙碌,所以有時會有別人來接我放學。這些人可能包括我媽的新女友,或是我朋友的家長。請不要把我媽的女友叫成我媽,也不要問我朋友的爸爸是不是我爸。我是透過捐精出生的,所以根本沒有爸爸。如果你搞不清楚誰是誰,請不要自己推測─直接開口問就好!我一點都不介意!

對我來說,關於我家人,最重要的那部分,與我有兩個媽媽或我是捐精寶寶一點關係也沒有。重要的是我們家建立的傳統:我們家吃可麗餅當早餐,公路旅行的時候跟著《真善美》配樂一起高唱。如果你有任何問題,儘管開口問我、問我媽或我媽。

謝謝,雅各

(本文摘自大好書屋出版《單親,我們可以的!:走過挫折與無助,75位單親媽媽愛與勇氣的真情告白》一書)