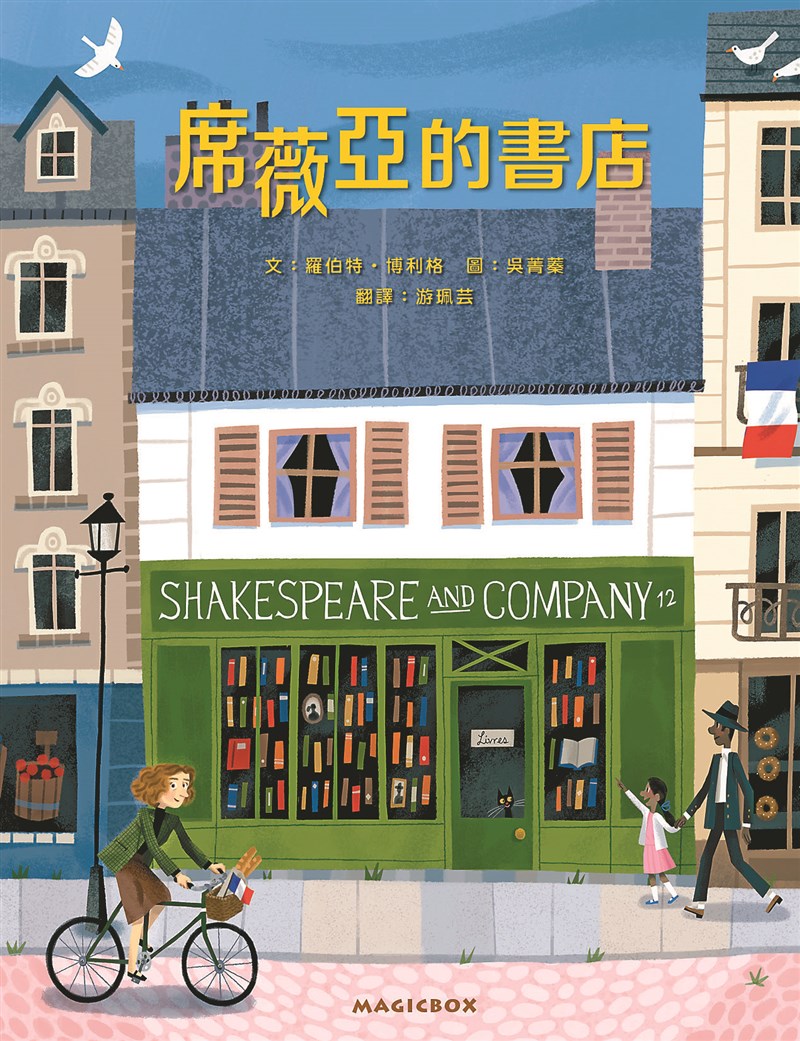

《席薇亞的書店:巴黎人最愛的書店及其創始人的故事》

圖/米奇巴克提供

《席薇亞的書店:巴黎人最愛的書店及其創始人的故事》

圖/米奇巴克提供

文/廖淑儀

「我的朋友們很高興莎士比亞書店還開著」—Sylvia Beach

莎士比亞書店或許是20世紀最有名的書店之一。我們都對它久仰大名,許多電影在這裡取景拍攝,包括《愛在日落巴黎時》男女主角在這裡重逢,《午夜巴黎》男主角興奮地從門口走出來……就像巴黎的街頭咖啡館一樣,已然成為我們腦中消費某種「文青浪漫」的代名詞。

除掉這些虛名,莎士比亞書店其實是真真實實地存在、紮根過。從「獨立書店」的模式來看,莎士比亞書店的性格鮮明、一向經濟困窘、甚至也只是出於熱愛圖書的傻子初衷「在巴黎開書店,把錢匯過來」(見Sylvia Beach《莎士比亞書店》)……甚至最後因為時勢只能把店關了(戰爭),一切都像是你家附近的一家社區書店會有的榮景與尷尬。莎士比亞書店不是開來出名的,正如寫、讀一本書也很難為了沽名釣譽。

想像力無限奔馳

那些初衷是重要的。《席薇亞的書店》有趣的地方在於,透過書店的自述身世,讓讀者感受,它是如何看著席薇亞,把它從老舊的「房子」,蛻變成為一家散發出晶亮氣質的「書店」。

老房子看著街道繁華,同時感受著內在荒蕪的視野,普通的風景與狹仄的空間,在席薇亞來說,卻是最適合的地點:她開窗看見藍天、向日葵、聽見馬蹄人聲,擺上書與作家肖像,她說:「我喜歡這裡,一個神奇的地方。」大而笨重的暖爐與灰塵遍布,瞬間成了黃金與寶藏。

席薇亞如何感受書裡的世界?繪本裡書頁張開,上方矗立異國城堡,旁有席薇亞丟出繪著蝴蝶符號的書,似乎代表想像力的無限奔馳;至於需要在盞燈下凝神思考的啟示探索,我們看見席薇亞在沙發裡前傾的身體,打開的書頁裡光芒湧現,隨之化成微亮的灰塵光影,透進背景裡,變成連續的、跟著前方小小火光奔馳而去的身影:「追尋其實是一種發現。」

含納著內外,聚焦著意義,房子(書店)像旁邊那條塞納河,成為作家心裡對外的真實風景,成為人們走向心靈的有光的道路,成為席薇亞友善熱絡的文學沙龍,成為當我身心沒著落時,最「溫暖、舒適的好去處」(海明威)。海明威在那裡寫了很多借條、看了很多書,二戰末期甚至幫忙驅逐納粹「解放劇院街」(書店後來所在地),席薇亞說他是「最喜歡的顧客」;葛楚史坦和愛麗絲是來自花街的兩位顧客,常常來「視察」書店、發表戲謔式的言論;喬伊斯則是「20歲之前就讀完所有東西的人」,莎士比亞書店為他出版了被美國被視為禁書的《尤里西斯》。

房子容納了所有精采的文學人物,每個人都有一段與書店的精采故事,而身為主人的席薇亞在繪本裡拿著茶壺的樣子,就像古典時期沙龍裡的女主人,給予作家們最深的支持與包容。因此畫家藉著豐富的色彩與描繪人物、事物的繽紛交流,打造出屬於席薇亞的書店特色。

綠色的窗櫺,除了一向成為莎士比亞書店的標誌顏色,其實也顯現出書店想要成就的人文風景。而白天裡,黃色的向日葵是主色,席薇亞的熱情似乎就蘊含在裡面,一看即懂。至於大片的藍色,它在夜晚籠罩時顯影,透出寶石般透亮但內斂的溫度,在與點睛的黃光相互呼應時,也像書店紮根落實的魄力,撐起保護知識能量的手臂「我的牆壁就像手臂,圍繞著席薇亞的書,以及它們擁有的魔力。」

挪移了刻板印象

相較於許多留白而安靜的繪本,《席薇亞的書店》顯得絮語且熱情,眼睛是目不暇給,卻又聽見輕快晃悠的旋律,稍稍挪移了大眾對於書店端莊嚴肅的刻板印象。曾有朋友說起文學與生活,他認為生活才是更重要的事,但我感覺那真是把嚴肅與通俗徹底二分了吧?

如果書店會說話,大概就會像繪本裡的莎士比亞書店一樣,以它的故事和色彩的面貌,哇啦哇啦抗議,或者邀請他真實感受一下。甚至提起當年席薇亞、幫忙過英國一家評論雜誌翻譯與推展過法國文學的事蹟,而刊名其實就叫「今日的生活與文學」。所以,生活與文學的關係很簡單,就像席薇亞的書店依偎在塞納河畔,就像每天需要用來提神或慰藉的咖啡,你以為是高尚的,其實是一劑生活的維他命。

有一個建築師這樣說:「我要的獨立書店很簡單,就是可以把你當成一個獨立的愛書人,不再是你存在空間裡,而是空間因你存在而存在。」(林淵源《房子在想什麼?》)或許闔上書頁的時候,我們也可以站起來,去城市裡的獨立書店走走,試著去聆聽一下書店,它說什麼?有沒有一張書店老闆的臉色(寶藍還是金黃,甚至是黑白?)又如何映照出自己的臉孔,或生活?試試看,這是一種與生活接軌的遊戲,也是一種「連接舊的我和新的我,解放我們的心靈」新方法。