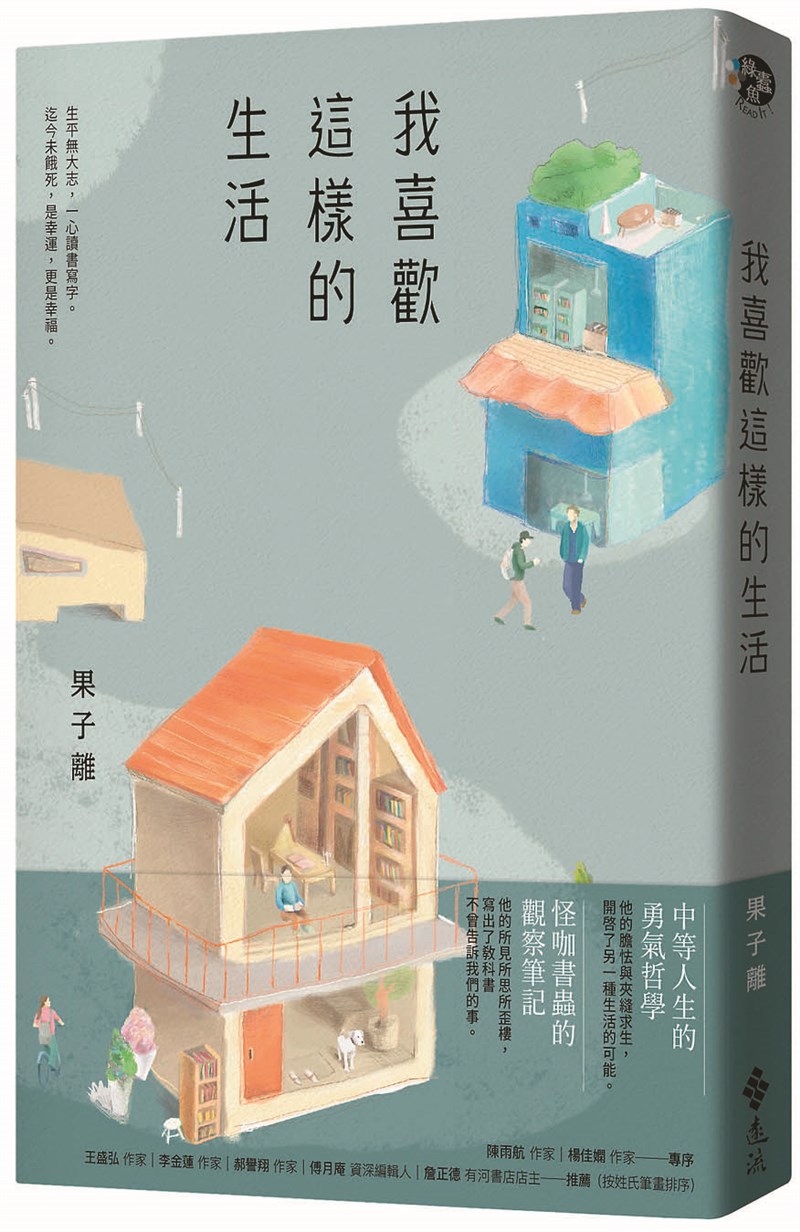

遠流出版《我喜歡這樣的生活》

圖/遠流出版提供

遠流出版《我喜歡這樣的生活》

圖/遠流出版提供

文/果子離

卓別林電影《摩登時代》裡,工廠為縮短員工吃飯時間,增加工時,設計一種餵食器,用餐時間到了,員工坐在定位,任機器代勞,麵包塞到口中,湯倒進嘴裡,然後遞毛巾擦拭乾淨,全部自動化。這段劇情既可笑復可悲,但我是羨慕的。青少年起我不愛吃飯,覺得吃飯活受罪,我常祈禱人類發明藥丸,一兩顆下肚,補足所需營養,不用進一粥一湯。自從研發有機食物,我終日和食物為伍,人在廚房,竟也愛吃了。

蔣勳在《天地有大美》也提到《摩登時代》這部電影,蔣勳說,吃是「人類認識美的一個最重要的開始。如果吃得粗糙、吃得亂七八糟,其他的美大概也很難講究了。」

太精緻無益於健康

做為美學的起點,以及民生首要大事,吃的地位如此崇高,然而怎樣叫吃得粗糙或不粗糙?每個人定義不一。我的看法是,如果我們同意食物是營養的主要來源,在口感和心靈的滿足之餘,就要兼顧養分。食物愈粗愈天然愈好。糙米、全麥麵粉、黑糖、糖蜜都是某種定義的粗食。

「吃得精緻」不代表「吃的精緻」。吃得精緻,是一種態度,一種品味,但吃的食品太精緻卻無益於健康,徒然耗損能量。因為過度精緻的食物含有太多的三白(白米、白糖、白麵粉)、三高(高油、高鹽、高糖)。三高之害,人盡皆知,只是抵抗不了,三白之弊卻常被忽略,它們不含酵素、維生素和礦物質,反而增加肝臟負擔。好的飲食方式應該是細品每一分食物的原味,用最健康的方式料理,或可增添天然的調味料,入口後讓每個感官都開啟,細胞都活化。或曰食物品嘗原味,不加味精,不加足夠的油鹽糖,還能吃嗎?試想歐美人士喝黑咖啡,不加糖和奶精,不也頗有風味?咖啡如此,其他食物亦如是。

胃一素淨心便澄淨

醃漬煙燻及食品市場充斥的人工製品,其實是感官的墮落。雜糧飯之香,白開水之甜,蔬果之回甘,只有回歸最簡單的烹調才能享有。這是飲食的極簡主義,延伸為生活中對服裝、閱讀、觀影的態度,原汁原味,一切從簡。好食物應如電影《珈琲時光》,淡而有味,不用刻意設定催淚或笑果的橋段,卻感人無比。我對時下流行的飲食文學大都興趣缺缺,即因許多作家筆下的食物烹調過度,營養流失,一如整型美人,美則美矣,太不自然。

回想採行生機飲食後數月,有一天突然發現擾我身體多年的十餘項小麻煩不藥而癒。尤其白天吃冰、夜半猛咳的怪病好了,我又可以吃冰了。是的,我也會吃霜淇淋,偶爾也吃垃圾食品,我雖飲食有道,但吃得不純淨。水至清則無魚,食至清則無趣,人生還是有趣點好。但老天明察,我偶一貪嘴,吃起餅乾、奶酥麵包、泡麵,就會心悸疲倦,而火鍋店內素食鍋的那些丸子,不知添加什麼東西,一股死屍味,更是聞之欲嘔,那是老天寵我,裝在我體內的警示器。我相信,食之初,性本善,胃一素淨,心便清靜澄淨。我很滿意這樣的安排。

(本文摘自遠流出版《我喜歡這樣的生活》一書)