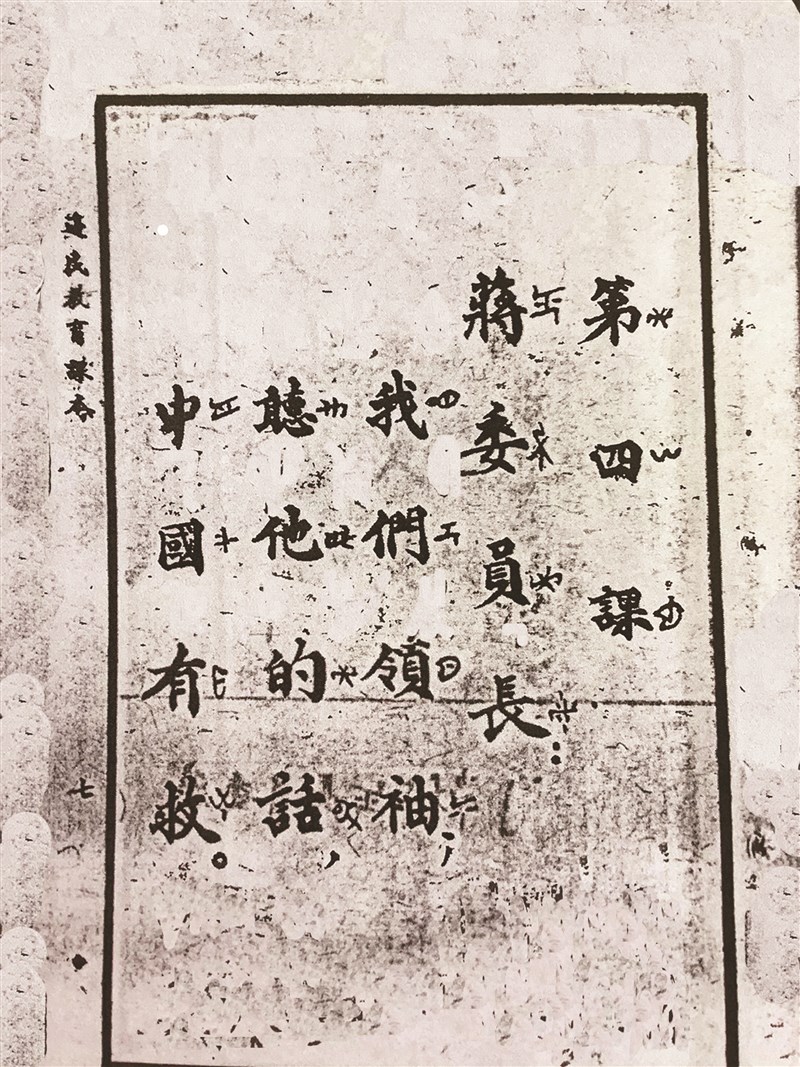

由譚儀父編纂的彝族《邊民教育課本》,其中漢文旁邊的圖畫小字為彝族文字。圖/出谷司馬

由譚儀父編纂的彝族《邊民教育課本》,其中漢文旁邊的圖畫小字為彝族文字。圖/出谷司馬

文/出谷司馬

當西方傳教士到達西南少數民族地區時,他們除了傳教,發展教育也是主要工作之一。循道會傳教士柏格理牧師認為,有教會的地方就有學校;傳教跟發展教育對他而言是一體的兩面;也唯有透過發展教育,才能夠改變少數民族所處的困境。

我們在柏格理為苗族所編纂的《苗族原始讀本》中,可以看到柏格理把苗族的傳統文化、歷史傳說與詩歌,以及科學知識和生活常識,都編進了這本讀本中。

讀本以簡短的問答寫成,例如:「地球是圓的還是方的?是圓的;地球上有幾大洲?有七大洲;喝水要喝什麼樣的水?要喝沸水。」在外籍傳教士之後,本地的知識分子也接續了柏格理編纂課本的方式,透過這些教科書來傳達許多外界的知識。

例如,擔任過中學校長的苗族知識分子朱煥章,在他編寫的《滇黔苗民夜讀課本》中有一課名為〈看報〉,課文中說:「報上有國外的新聞,告訴我們世界各國的事;有國內的新聞,告訴我們本國各地的事;有農業的新聞,告訴我們農產的多少和時價的漲落;還有廣告,使我們知道買賣貨物的地方。看報的好處很多,若是要完全知道,最好自己學看報,養成看報的習慣。」藉由課文,告訴讀者讀書識字的重要性。特別是針對苗族長期以來為奴、為佃農的身分,朱煥章特別放入了〈林肯釋放奴隸〉的課文,最後說道:「朋友們!美國有釋放奴隸的林肯,中國就沒有主張釋放奴隸的人嗎?」

另一方面,教育當局在留意到邊疆教育的重要性後,也開始構思該為邊疆民族設計什麼樣的教材與教學。畢竟少數民族跟漢人的生活環境不同,因此教育政策的制訂與教材的編寫也應該要「因地制宜」。但是由於抗日戰爭爆發,整個國家陷入到一致對外的民族主義情緒裡,教育當局便將塑造國民愛國主義思想的文句,編寫進了少數民族的教科書中。

專為四川彝族(當時被稱為「夷」或是「儸儸」)編著的《邊民教育課本》中開宗明義說:「本書內容,自以發揚三民主義,激勵抗戰思想為主。」因此可以看到許多愛國思想與抗日精神的課文,例如:「夷人硬會騎馬,漢人硬會讀書,會騎馬,會讀書,打日本,硬都都」、「夷人看重家,漢人看重國,我們要愛家,更要能愛國」等。還有尊崇領導者的言語,也可見於課本當中,像是:「蔣委員長,我們領袖,聽他的話,中國有救。」

更直接的是,國家將自己的人馬以觀察員的身分,安插進少數民族的教會學校裡,藉由許多的場合,來灌輸愛國思想。像是在貴州威寧石門坎教會就先後派駐了許多的國家代表,藉由「總理紀念周」、「升降旗」、「朝會」等場合宣揚國家思想,背誦〈青年十二守則〉與〈總理遺囑〉,還有國歌、國旗與黨旗也是不可少的重要元素。

漸漸的,從這些在學校受教育的地方小知識分子開始接受國家的概念,相信了「總理」與「主義」,無論是投身抗日戰爭,或是在後方參與支援前線的工作,「中華國民」的概念就這樣深植於他們的心中,在抗戰時期發揮了不少鞏固邊疆的作用。