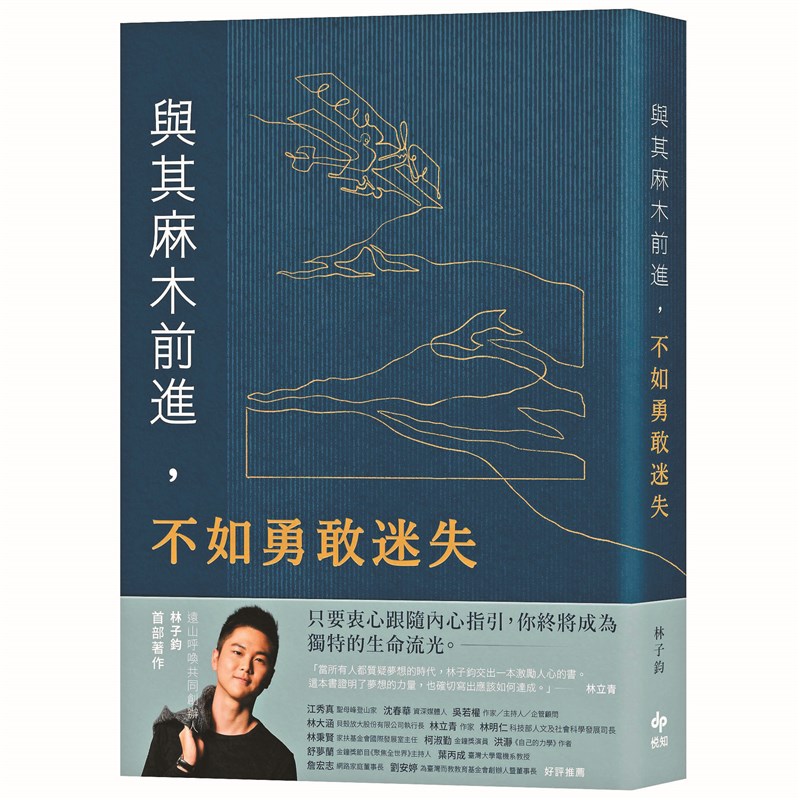

林子鈞用教育助貧童翻轉人生。圖/悅知文化提供

林子鈞用教育助貧童翻轉人生。圖/悅知文化提供 作者簡介

林子鈞(Rikash Lin)

國際教育組織「遠山呼喚」共同創辦人,相信教育可以為貧窮學童翻轉人生。2015年,前往尼泊爾震央廓爾喀創辦NGO;2017年,獲選台大社會貢獻獎、獲邀校慶致詞。同年,畢業於台大經濟系,並獲得尤努斯(諾貝爾和平獎得主)基金會遴選,代表台灣前往孟加拉總部參與培訓。2018年,帶領團隊拓點至尼泊爾第二震央吉里地區;2019年,獲《親子天下》評選為教育創新百大團隊。

熱愛邊界之外的冒險,偶爾登山、自由潛水、獨自旅行,常常做著「再流浪一次」的白日夢。工作時奉行理性思考,平時卻著迷於文字創作;計畫未來的時候,總愛為人生出難題,跌倒後卻依然相信夢想。圖/悅知文化提供

作者簡介

林子鈞(Rikash Lin)

國際教育組織「遠山呼喚」共同創辦人,相信教育可以為貧窮學童翻轉人生。2015年,前往尼泊爾震央廓爾喀創辦NGO;2017年,獲選台大社會貢獻獎、獲邀校慶致詞。同年,畢業於台大經濟系,並獲得尤努斯(諾貝爾和平獎得主)基金會遴選,代表台灣前往孟加拉總部參與培訓。2018年,帶領團隊拓點至尼泊爾第二震央吉里地區;2019年,獲《親子天下》評選為教育創新百大團隊。

熱愛邊界之外的冒險,偶爾登山、自由潛水、獨自旅行,常常做著「再流浪一次」的白日夢。工作時奉行理性思考,平時卻著迷於文字創作;計畫未來的時候,總愛為人生出難題,跌倒後卻依然相信夢想。圖/悅知文化提供

文/林子鈞

我真的有選擇嗎?從即將休學的日子說起!

那天,椰林大道上的天空很藍,兩旁花叢綴著幾點杜鵑殘花。我騎著車,默然地看著這一切,思索自己怎麼如此麻木,花了兩年的時間,才發現這裡沒有我要的人生。同一時間,我也意識到自己把「用功讀書、考上名校」當成夢想的時刻,就是我停止追逐夢想的時刻。

二○一五年,我是一個典型的大二學生,跟多數台大經濟系的同學一樣,不知道自己為何而來,又該何去何從。貼在我身上的名校標籤,感覺上更像是協助社會人士識別我們的刻板印象,跟刻意貼著「XX級肉品」的牛肉沒什麼兩樣。

大學時期的狂歡、放逐、乾杯,只能算是肉被放在熱鍋上那嗤嗤作響的噪音。在尚不知自己是誰的前提下,我們是被社會的利刃切下來、毫無生命力的東西。

不只我們如此,這是瀰漫於一個世代的煩惱。年輕人集體抱怨世界、集體取暖成了常態。拋去求生欲望的「心靈毒雞湯」當道;鍵盤與螢幕裡,似乎存在著他人以為更真實的人生;貼在臉書上的照片,是特意彰顯Lifeisgood的虛假表象。但如果你認為年輕人沒有病識感,其實,我們打從心底對現狀感到厭倦。我們之所以說自己沒有選擇,只是因為我們深怕自己選「錯」了。

他們說我們是「厭世代」,其實,我們只是討厭自己迷失的人生罷了。但我心裡總是有股氣,憑什麼寫我人生劇本的,是父母的期待、同儕的眼光、社會的規範?如果拋開眾人的眼光來選擇,所有選擇後的「對」與「錯」,不都算是一種「前進」嗎?以後進入了社會,難道我的人生就甘於被收納進一張名片,只用短短幾行文字來解釋?決定休學的那一天,我的後背包被「休學申請書」壓得異常沉重,心卻再次感到興奮。終於,我要為自己做出選擇了。

黑暗角落 陽光女孩

寒風刺骨,天色漸暗。我站在小女孩Susmita的「家」門前,看著她從帳篷爬進爬出,展示她的上學用品。每翻出一個新玩意兒,小學三年級的她就會附贈一抹毫無保留的笑容,那是發自內心的喜悅。

在尼泊爾的時候,我總是忍不住往那頂亂石崗上的帳篷跑。不管離天黑的時間多近,我總會下意識地找到藉口繞過去。「我去看看家訪的義工有沒有問題」、「我順便拍些照片,等等自己回去」、「今天跟翻譯去一趟」諸如此類。

我不敢明言,在震央的日子,我需要些許陽光;而真正可以照進我內心的耀眼太陽,往往來自最深的黑洞。地震之後,Susmita的父親半身癱瘓,原本姑且稱之為「家」的地方被夷為平地;媽媽生病而且輕微失智、弟弟依然年幼。在一張撿來的帆布底下,一家人在堆滿雜物、潮溼不堪的泥土地上住了下來。這是媽媽每天為那裡的地主工作,才換取搭一頂帳篷的權利。

我彎下腰,朝帳篷裡面張望,一股臭酸味立刻撲鼻而來。看到孩子們住在不如牛舍的地方,而自己卻沒有能力做些什麼,那滋味並不好受。對於像是這樣一個二十歲的台灣學生而言,那是個完全不同的世界,卻也是真實無比的世界。

Susmita有一頭捲髮,看似重重地壓在她瘦削的身體上,直到她轉身,看見她那被公認為全校最燦爛的笑容後,一切才得以獲得平衡。地震之後,她把書包掛在沒有門的帳篷外頭,每一天都穿著髒兮兮的天藍色制服,牽著弟弟的手,準時出現在學校。即使情況再糟,她仍不打算放棄自己,而我憑什麼在迷惘面前放棄自己?又憑什麼害怕迷失?

「真我」失而復得

選擇創辦遠山呼喚,並且把一個非營利組織從學生時期帶進社會,這是一段驚心動魄的過程。我一直覺得在大二那年之後,我跟我的共同創辦人Emily就已經走出了校園。很多時候,學生這個身分是塊免死金牌;但更多時候,學生身分也成為了自爆彈。「還是學生,不要來耍嘴皮子!」就算被這樣的話吼完,也只能默默忍耐。

但很快地,我們獲得了早期的成果,也稍稍掌握了社會的樣貌。大四畢業的時候,我們已不是菜鳥。我習慣穿上「創辦人」的外衣,在不同的群體之間前進;另一方面,也在痛苦的實作中學習,漸漸堆疊出了足以支撐組織的專業。久而久之,想扮演好每個角色的我,學會了在學生、NGO工作者、創辦人之間游移,卻忘記了照顧自己的本心。

如果團隊找到了穩定的模式,要不要做出八成會失敗的新嘗試?如果遇到不公平的潛規則,該不該成為黑臉、仗義執言?如果這個社會,對於公益組織創辦人已經有了理想的模板,那我還能不能做自己?

離開學校、走進社會、迎向世界,這些原先應該要分次到來的人生階段,突然像漢堡內餡一樣,被命運的巧手緊壓在一起;而我只能一口咬下,一時難以辨別箇中滋味。這時候,「真我」像從旁邊滴出來的美乃滋,沒有發揮平衡複雜口感的功用,卻徘徊在一旁漸漸乾涸。

(摘自《與其麻木前進,不如勇敢迷失》,悅知文化出版)