小明在大年初一,拿到奶奶給的1000元紅包,當下雀躍不已;但此時若發現已經上大學的表姐,拿到的紅包有2000元時,恐怕就會開心不太起來了。這說明價值並非「絕對」,而是「相對」。俗稱「花枝」的烏賊是無脊椎動物中,腦神經系統最發達的物種。

圖/BOB

小明在大年初一,拿到奶奶給的1000元紅包,當下雀躍不已;但此時若發現已經上大學的表姐,拿到的紅包有2000元時,恐怕就會開心不太起來了。這說明價值並非「絕對」,而是「相對」。俗稱「花枝」的烏賊是無脊椎動物中,腦神經系統最發達的物種。

圖/BOB

文/高詩豪

小明在大年初一,拿到奶奶給的1000元紅包,當下雀躍不已;但此時若發現已經上大學的表姐,拿到的紅包有2000元時,恐怕就會開心不太起來了。這說明價值並非「絕對」,而是「相對」。俗稱「花枝」的烏賊是無脊椎動物中,腦神經系統最發達的物種。過去實驗證實烏賊具有高等認知功能,但烏賊是否像人類一樣具有相對價值觀呢?

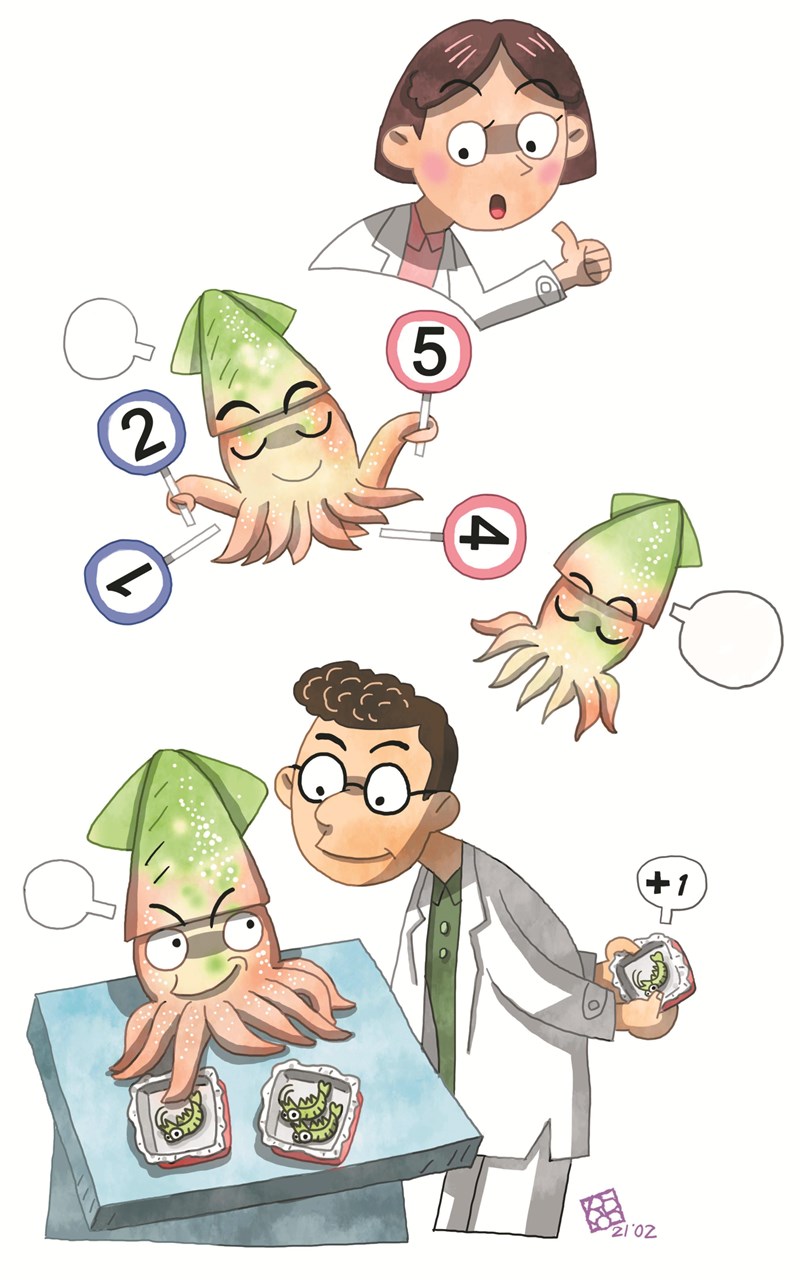

清大生命科學系焦傳金教授應是全台灣「最懂烏賊心」的人,早在2016年焦教授就發現「烏賊會算數」,能夠分辨2比1大,5比4大;且數量愈多時,烏賊計算所需的時間就愈久,證實烏賊擁有「數感」。不只如此,研究團隊更進一步發現,烏賊還具備風險評估能力:在捕食時,如肚子餓會選擇冒險去抓1隻大蝦;不餓時,則選擇打「安全牌」捕2隻小蝦。

經過多年實驗研究,焦教授發現,烏賊的決策行為不全是理性判斷,而受到食欲及經驗影響;過往經歷會在大腦留下印記,形成「直覺」。透過這些研究,能幫助我們更加理解自身大腦如何運作,或是決策會受到哪些因素影響。

會算數 也懂相對價值

通常烏賊在面對裝著1隻蝦和2隻蝦的透明小盒時,都會選擇2隻蝦子,這是自然界生物普遍的攝食法則──「多就是好」;焦教授好奇「但是如果讓烏賊覺得選1隻蝦子更好時,是否能改變牠的偏好?」

這項烏賊「相對價值感」的實驗共分為兩階段,研究人員首先讓烏賊從1隻與2隻蝦子中作出選擇。結果毫無意外烏賊選擇了2隻蝦子。若是換成給烏賊1隻與0隻蝦(空盒)兩種選擇時,烏賊則會選擇了1隻蝦子。

接著研究人員試著讓烏賊選擇1隻蝦隔了一段時間後,即可額外再得到1隻小蝦作為獎勵時,這樣子重複訓練6次後,研究人員發現,當烏賊再度面對1隻蝦及2隻蝦的選擇時,屆時牠將會選擇1隻蝦,而非2隻蝦。焦教授說,這是因為測試提供的獎勵,改變了烏賊對於1隻蝦子的價值感,證實烏賊也能透過學習來改變天生的攝食偏好。

善於等待 嘗到甜頭

幼兒發展心理學在1960年代有個經典測試,史丹福大學科學家利用棉花糖對孩子進行實驗,測試方式是讓孩子選擇立即吃下一粒棉花糖,或是選擇等20分鐘後可得到兩粒棉花糖。

這個類「棉花糖」測試,也讓烏賊成為第一個經由科學家認證,具有自我控制能力的無脊椎動物,其自制力甚至不亞於黑猩猩。我們老早就知道對社會性動物(或者長壽生物)而言,強大的自我控制能力能夠帶來很多好處。同學們可以試想,你若處於一個社會體系之中,你極有可能需要等長輩們進食完畢後,才能輪到你進食。這中間等待的時間,若是能拿來製作工具,或者優化自身的狩獵技巧,結果對於個體或族群來說,都是好事一件。但是烏賊不具備社會習性,也不製造工具,更談不上是長壽的生物,這些都曾讓科學家百思不得其解。

目前合理的推測是,烏賊為了避免被捕食者發現,需要長時間躲藏(偽裝);若是嘗到這種「等一下」就能有好處的滋味,那接下來會發展出這種「自我控制」能力也解釋得通了。這項台灣研究成果兩度獲得紐約時報報導,將被教育人員設計給美國高中生作為「科學素養題材」。