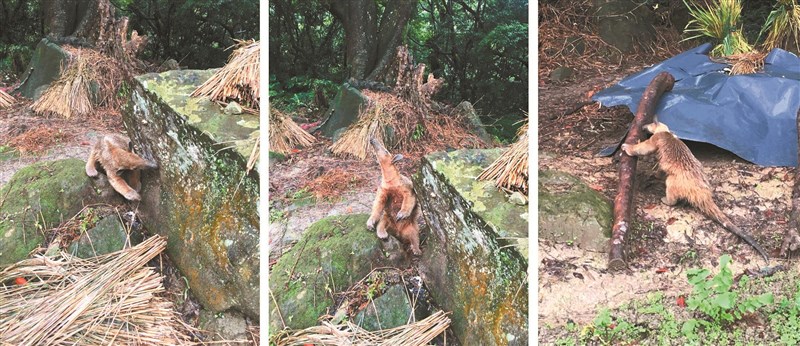

熱心民眾在爬砲子崙步道時,在路邊發現小紅。

圖/江建德提供

熱心民眾在爬砲子崙步道時,在路邊發現小紅。

圖/江建德提供

前些日子,台北動物園的食蟻獸小紅終於被找回來,讓大家的心中大石落了地。或許同學平常都太習慣食蟻獸的外貌,藉由這次事件,才有機會仔細端詳食蟻獸的照片,有些同學或許會覺得牠們長長的吻部非常特別。今天就跟各位談談世界上的食蟻獸吧!世界上的食蟻獸有三個屬:大食蟻

前些日子,台北動物園的食蟻獸小紅終於被找回來,讓大家的心中大石落了地。或許同學平常都太習慣食蟻獸的外貌,藉由這次事件,才有機會仔細端詳食蟻獸的照片,有些同學或許會覺得牠們長長的吻部非常特別。今天就跟各位談談世界上的食蟻獸吧!世界上的食蟻獸有三個屬:大食蟻

文/玉子

大食蟻獸應該是大家最熟悉的種類──頭顱超級長,深褐或黑色的毛色幾乎遍布全身,搭配顯眼的黑色三角形條紋,這個條紋從耳下、喉部一路延伸,往對角線方向,越過前肢,直到體側中間。

相較於主要在地面活動的大食蟻獸,小食蟻獸的頭顱比例上縮短了。半樹棲的牠們,尾巴就像是第五隻手那般靈活,有助於攀樹。可愛的小食蟻獸們又能分為兩種:「中美小食蟻獸」和「南美小食蟻獸」。從動物園跑出來、引起大家關注的小紅,便是南美小食蟻獸。

小獸四趾 大獸三趾

同學如果跟圖中的大食蟻獸先生一樣,還分辨不出兩種小食蟻獸,可以先從牠們的原生棲地開始判斷──中美小食蟻獸分布於中美地峽,而南美小食蟻獸則分布在南美洲,兩者的活動範圍被安地斯山脈隔開,互不重疊。除此之外,還有一些外觀形態可以分辨,中美小食蟻獸的耳朵比南美短,身形也略小一點;毛色方面,中美小食蟻獸幾乎總是反穿著黑色背心,而南美小食蟻獸的背心則時有時無,或是不完整。

南美小食蟻獸的學名是Tamandua tetradactyla,屬名與種小名在西班牙語中,分別代表「抓螞蟻的」和「四趾」的意思。屬名源自於當地人對小食蟻獸的食性觀察,種小名則講述了小食蟻獸的前肢擁有四趾,相對於前肢有三趾的大食蟻獸,確實挺不同的。

侏食蟻獸 夜行動物

在食蟻獸的家庭中,還有你我可能都很不熟悉的「侏食蟻獸」。侏食蟻獸在這個小家庭中身形最小,吻部在比例上也最短,毛色多變,自19世紀就有許多學者依據其毛色不同,進而提出新種的想法。但因為侏食蟻獸屬於夜行性動物,再加上其樹棲的特性,使牠們相當難以被發現與追蹤,研究資料也最少;在這群侏食蟻獸之中,有研究者不斷想提出新種,但又被降為亞種,大家仍傾向認為侏食蟻獸只有一屬一種。(分類好亂呀!)直到2018年,演化生物學家藉由形質分類,並搭配分子生物學,一口氣提出侏食蟻獸應該有至少7種。真是嚇了大夥兒一跳!總而言之,侏食蟻獸至今依然是個神祕的生物,大家也都還在努力認識牠。

看完以上介紹,同學是否更加認識食蟻獸呢?那你知道牠們有哪些潛在危機嗎?目前為止,只有大食蟻獸被IUCN列為易危(VU)。大食蟻獸分布範圍廣闊,且包含各式各樣的棲地,短期內或許不會面臨到滅絕危機,但是棲地破壞、路殺、火燒、遊蕩犬隻,以及人類獵捕活動,都影響著大食蟻獸的族群;大食蟻獸的低繁殖率、食性單一等特性,更讓牠們的處境加倍艱難。

藉著小紅的事件,同學可以好好地認識這些生物。即使身在地球的另一端,依然能了解世界的脈動,當一個地球公民。