圖/AI生成

圖/AI生成 「平常一樣窗前月,才有梅花便不同」,有了禪,大千世界都是我們的禪床,何愁居處不寬綽呢?圖/Pexels

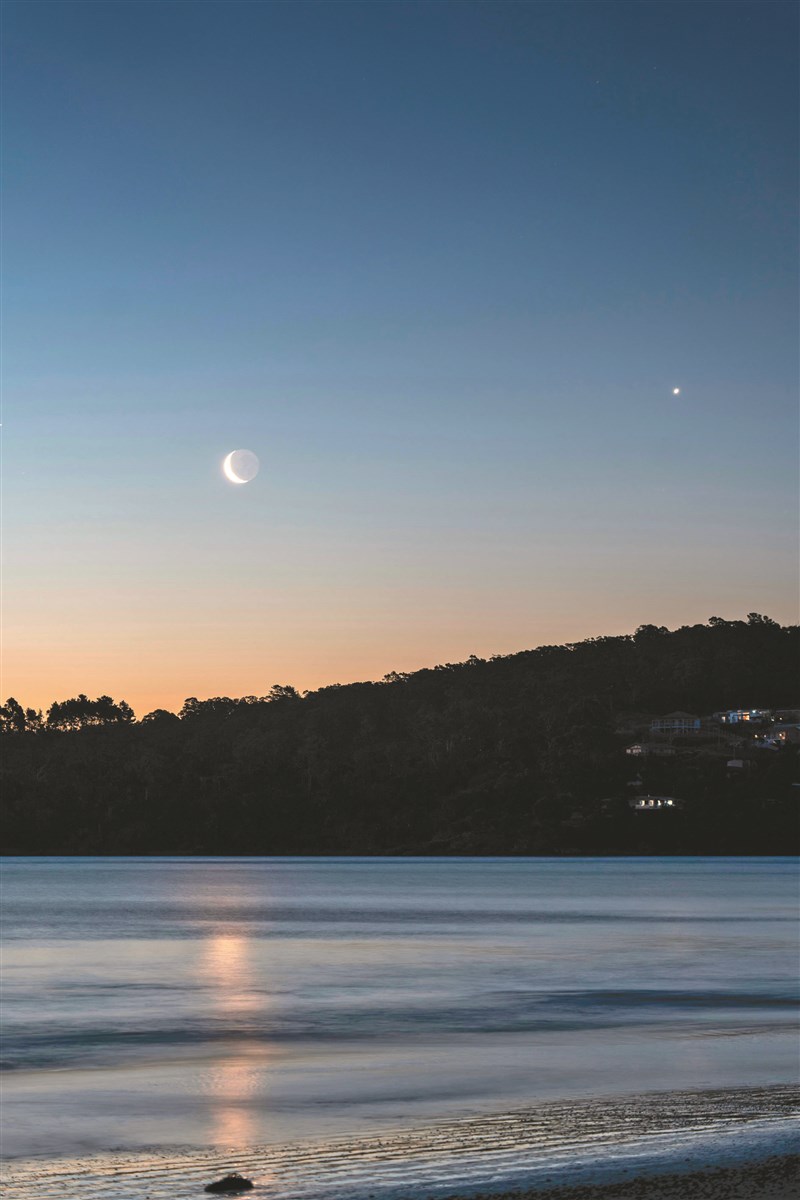

「平常一樣窗前月,才有梅花便不同」,有了禪,大千世界都是我們的禪床,何愁居處不寬綽呢?圖/Pexels

文/星雲大師

或許有人會想,所謂的「恍然大悟」究竟是怎麼一回事呢?以日常生活中一些淺顯的例子來做譬喻:悟,好像是電光石火在剎那間迸出的火花,在那轟然乍現的一刻裡,很多久遠以前的人、事、物一下子都集中到眼前來,前塵舊事一點一滴都浮現腦海,時間、空間都不能障礙他所感的這個悟。

所以這一悟,他知道自己已不是一個個體,而是和宇宙萬有休戚相關;他看到大家,也不會有你張某某、王某某、李某某的差別距離,芸芸眾生與他都是一體的。我們所計較的功名富貴,我們所執著的人我是非,我們所懊惱的汙辱毀謗,在禪者悟道的胸襟裡,不過是一場人間兒戲罷了!

掛單求法時,要守五條規矩:

1.要有謙恭下意之心。

2.要知道次第坐處。也就是懂得長幼進退,知道該坐哪裡,知道自己的順序在哪裡。現在的一些青年們訪師雲遊,常常連自己該坐在哪個位置都不曉得。

3.不論說餘事。就是不可以說參訪求道以外的閒事雜話。

4.要細心聆聽。到外面參訪遊學,要多用耳朵注意聽、注意看,把它融會銘記在心。

5.要能信受奉行。

現在的青年學子們,有時候進步很慢,覺得考試好苦好難,主要是事前他沒有好好的注意聽,好好的用心複習……學佛的人也一樣。所有的佛經開頭第一句就是:「如是我聞,一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園……」最後一句是:「歡喜踴躍,信受奉行。」有時不免慨嘆學佛的人只有半部經,沒有一部經,為什麼?因為大家都能「如是我聞」,「信受奉行」卻沒有。

希望學佛的人,能夠從頭到尾,有「如是我聞」,也能有「信受奉行」。

三、入室接心的參訪

入室接心的參訪,是學禪者很重要的一課。如果能夠跟老師心心相印,念念匯流,在那一刻意志的契合,精神的相融,心意的和諧交流是很寶貴的。

我們向老師參學,第一、要經常呈上我們參訪學習的心得;第二、經常地審察自己學習的過程,把自己的見解給老師知道;第三、在公開的地方,要經常地求老師為自己印證,就是「我現在到什麼程度了」。經過了前面的三個條件以後,才能單獨地入室跟老師對談。所以我們平常參禪、參學,都說「一定要明師指導」,沒有明師指導,盲修瞎鍊,難保不出差錯。

當初,佛陀在靈山會上說法,一字不語,只拿了一朵花,大迦葉尊者會心一笑,佛陀就將正法眼藏付囑摩訶迦葉尊者。這個意思就是,佛陀和大迦葉尊者在那一刻接心了──心心相印啊!

六祖惠能在五祖弘忍那兒,經過了八個月的學習以後,根基沉穩了,五祖把他叫到自己的室內,為他印證講說《金剛經》,說到「應無所住而生其心」,六祖豁然大悟,就說了這樣的話:

何期自性,本自清淨;

何期自性,本不生滅;

何期自性,本自具足;

何期自性,本無動搖;

何期自性,能生萬法。

這一剎那,五祖和六祖接心了。

觀機逗教,啟悟禪心

禪師們的接心,有時候也會話不投機,不容易彼此接心。像臨濟禪師參訪黃檗禪師,一直不開悟,黃檗禪師就說:「你的因緣不在我這裡,你到大愚禪師那裡去!」

宋朝時代,日本道元禪師到中國留學,當船在慶元港停泊時,一位年約七十歲的老禪師上船來購買香菇。道元禪師很親切地跟他招呼,言談中知道老禪師名叫有靜,是浙江阿育王寺的典座師父,於是就對他說道:「禪師,天色已暗,您就不要急著趕回去,在我們船上過一宿,明天再回去吧。」

有靜老禪師也非常有禮的回答道:「謝謝您的好意,明天阿育王寺裡正好煮麵供養大眾,今天特地出來買香菇,以便今晚帶回,趕著明天應用,所以不方便在此過宿。」

道元禪師道:「就算您不在寺裡,難道就沒有人代理嗎?」

有靜老禪師道:「不,不能讓人代理,這是我的職務,怎可輕易放棄或請人代理?何況我未曾獲得外宿的同意,不能破壞僧團的清規。」

道元禪師道:「您已是年高德劭的長者,為什麼還要負責典座這種職務呢?應該安心坐禪,勤於讀經呀!」

有靜老禪師聽後,開懷大笑,說道:「年輕人,或許你還不了解何謂修行,請莫見怪,你是一個不懂禪心經語的人。」

道元禪師羞愧地問道:「什麼叫禪心經語?」

有靜老禪師不做思索,立刻答道:「一二三四五。」

道元禪師再問道:「什麼叫修行?」

有靜老禪師咬字清楚答道:「六七八九十。」

道元禪師初到我國時,即遇到有靜這位老禪和子,讓他知道中國禪林裡真是藏龍臥虎,一個煮飯的老者,禪風高峻,深不可測。

什麼叫禪心經語?什麼叫修行?有靜老禪師回答的一二三四五、六七八九十,當然這不一定指的什麼,也可以說「一即一切」,「一二三四五」還不夠包括禪心經語嗎?

在禪師的參訪裡,接心有六個原則:

1.不得貪求玄妙的境界。

2.不得將心等待覺悟。

3.不要希求證得妙果。

4.不可以有妄心,常常懷疑、掛慮。

5.不可以有恐怖之心。

6.要肯定自己「自心是佛」、「即心即佛」。

四、解脫自在的禪風

人們常常追求金錢名譽,為名利所苦,禪師則不受世間聲色犬馬的迷惑,因為在禪的寬闊天地裡,上下四方都可以供他馳騁縱橫,解脫自在。甚至於生死臨頭時,禪師們也有了脫的本能,有超越的力量。

例如:德普禪師有很多門徒弟子,有一天,他把所有門徒全召齊了,問大家:「我死了以後,你們怎麼樣待我啊?」

弟子們立刻熱烈表示:「我們會以豐盛的果物來祭拜,開追悼會、寫輓聯啊!」

師父說:「哎!我都死了,你們祭我、拜我,我又看不到,吃不到,有什麼意思;不如趁我還活著的時候,你們先鄭重祭奠我、禮拜我,讓我實實在在大吃一頓,等我吃完以後再死,好不好?」

弟子們面面相覷,覺得不可思議。

「還有,我死了以後,你們怎麼替我布置靈堂啊?是不是也可以先布置起來,讓我看著高興?」

弟子們為了恭敬孝順,於是趕快布置鮮花靈堂,準備了珍饈美味來祭拜,德普禪師吃完了以後說:「喂!喂!喂!祭文還沒讀啊!」

弟子們趕緊再來一段祭文:「嗚呼……嗚呼哀哉!尚饗!」

德普禪師吃飽看足,很高興,就說:「很真實!很好!我很滿足,明天中午我就死給你們看。」

到了第二天中午,他真的就悠悠坐化了。

有名的大梅法常禪師,有一首詩偈敘述他的生活:

一池荷葉衣無盡,數樹松花食有餘;

剛被世人知住處,又移茅舍入深居。

池塘裡的荷葉是他穿不了的衣服,樹上的松花是他吃不了的東西,剛剛被人發現自己的住處,唉!嫌煩了,又將茅舍再搬到深山裡去。為什麼?因為大自然的生活已經享用不盡了,世事浮雲,對世間還要求什麼呢!

「平常一樣窗前月,才有梅花便不同」,「心中有事天下小,心中無事一床寬」,有了禪,大千世界都是我們的禪床,何愁居處不寬綽呢?做工有工禪,做農有農禪,治學有學禪……禪不是專屬出家人,禪是屬於大家共有的,但願每一個人都能擁有禪心、體會禪味。