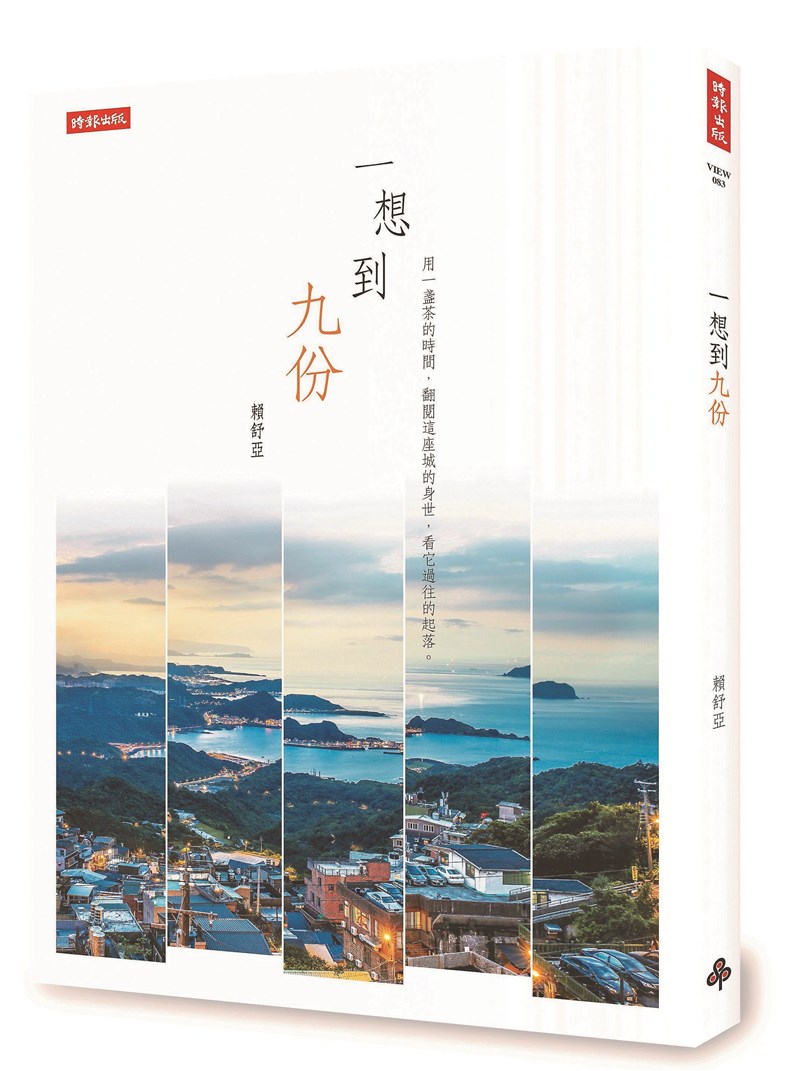

圖/時報文化出版

圖/時報文化出版

文/賴舒亞

如果細心點,不難發現九份的頌德公園內有許多藝術作品,有的是大竿林藝術村時期留下來的石雕與銅雕,主題大多離不開挖礦,令我印象深刻的有一隻粗獷的手,從藝術家口中得知那是礦工的手,象徵挖礦的辛苦。

早年有些藝術創作者發現沒落後的九份是一個很棒的地方,景觀優美、房價便宜,離都會區又近。對於許多希望將此地發展成藝術村形態的藝術創作者而言,一個荒廢的金礦村、人去樓空的聚落,如果能將現有的建築物花一些經費,稍加整理即可擁有一間專業的工作室,能在這裡長時間創作,再將作品行銷至都會區,無非是一種雙贏。

這座黃金山太美好了

差不多在一九八○年代,大竿林有十幾位藝術家想成立藝術村,甚或製作了專屬旗幟,彼時的藝術圈內幾乎沒人不曉得這個計畫,更有從外地來的藝術家向當地人打聽藝術村的所在,居民回答說,大家都在問藝術村,我住在這邊那麼久了,怎麼就不知道有藝術村。參與大竿林藝術村計畫的藝術工作者,除了單打獨鬥地苦撐藝術村,也忙於自身的工作,加上並未獲得在地居民的支持,大竿林藝術村便無疾而終。

聽說當年有位畫家在九份創作了兩三百件的作品,有人問他,畫那麼多的九份不會膩嗎?畫家笑說這座黃金山太美好了,只要標上「黃金九份」幾乎全部銷售一空。

很多人喜歡九份除了當地產黃金的緣故,還有浪漫的風景,那一層又一層的坡地,以及依附山勢的建築,信筆拈來皆是佳作。

即使未能躬迎其盛早期談文論藝的大竿林藝術村,但那短暫的璀璨年代,在許多藝術家的心底都留下了美麗的足跡,附近一帶也成了我心裡的藝術小路。

位處輕便路大竿林的野事草店前身為胡達華釘畫美館,也是從前釘畫家胡達華在九份的工作室。

一進門,映入眼簾的是胡達華以九份為主題的釘畫,簡單的空間卻不顯單調。櫃檯旁的牆面則吊掛著台灣二十四節氣的木牌,呼應店內「暖陽散策」、「溫脈飲」、「霧林晨光」等藥草茶飲。

我挑了窗前的座位,享受整面透亮的窗玻璃外的視野,那巍峨的基隆山景致,就算隔著一段距離,山上三座涼亭與其間的步道仍清楚可見。

頭頂上方那橫貫房屋兩側的長條形天窗,任亮光恣意灑落地板,形成好看的幾何圖形。

喝著店家特調的茶飲,酸甜氣泡和薑汁檸檬風味的自然發酵康普茶,聆聽店家說著招牌野事雞蛋燒的由來,口味皆搭配九份的故事取名,從序篇的「淘金熱」到「時雨」、「煤山人」、「霧丘」、「淡蘭」,每份金黃酥脆的雞蛋燒分別陳述不同的在地風景,讓人在品味美食之際,也翻閱山城的歷史。

愛故鄉的心表現無遺

而室內的釘畫,則出自生長於九份,喜歡美術,曾從事五金行業的胡達華之手,運用鋁、鐵等色彩金屬,從挑選適合的素材、剪裁、配色、拼集,再以釘子釘於厚木板,透過鐵片或鐵線的巧思,組合成畫,用抽象卻具體的形式,把一甲子前,戲院的熱鬧、礦工出坑等生活表現於作品上。

熱愛故鄉的胡達華回憶起第一次從日本搭機返回台灣時,當飛機掠過基隆山,竟意外地讓他發現能從窗口鳥瞰到九份,雖然僅短短二十秒左右,卻令他感動不已。

早年九份多雨,氣候潮溼,選擇釘畫描繪聚落的日常,作品較不受天氣影響。這些從不同的奶粉罐、鋁盒、易開罐、廢鐵、餅乾盒……被剪下來或大或小的鋁片,都是胡達華釘畫創作的寶貴元素,讓沒受過科班訓練、不具包袱,無師自通的胡達華,一筆又一筆地勾勒,一片接一片地拼湊出九份之美。

二十年前的九份,常看到吉利的紅色喜餅鐵盒,黑與白顏色的金屬較少,因此,出自釘畫家手中的是一幅又一幅色彩繽紛,記錄礦山早年的浮世繪。手持畫槌的胡達華,釘畫裡出現的素材皆為信手拾得,像投身釘畫創作第一年的〈老九份〉,以及後來的〈伴〉、〈輕便車〉等作品,其中的每一片色彩、每一枚釘記,皆充滿濃厚的九份風采,過往的景致躍然於釘畫之上。

以台灣和九份為榮的胡達華,創作時如果看見素材上印有「台灣」兩字,就會將它刻意突顯於作品中,愛故鄉的心在作品上表現無遺。

(本文摘自時報文化出版《一想到九份》一書)