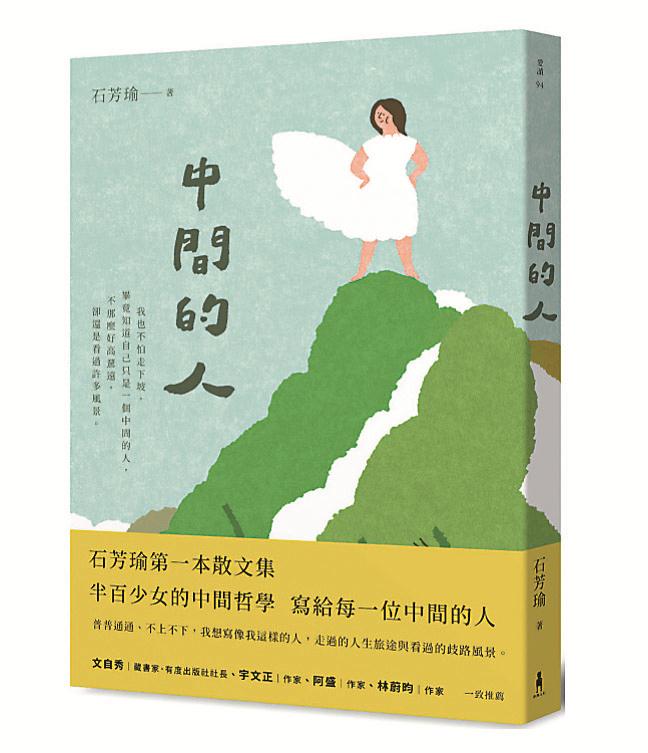

《中間的人》

圖/木馬文化提供

《中間的人》

圖/木馬文化提供

文/王錫樟(前國圖編審)

自從張曼娟寫了《我輩中人》這本書,「中人」這詞,便成為中年人的代稱,台北市政府寄給65歲初老長者,要他們申辦敬老卡及健保補助的信件中,還寫著:「親愛的『我輩中人』,您在台北的付出已經滿額了……」似乎將「中人」推延到65歲,表示可活到130歲了。

中人事業大致走上軌道,卻開始思考是否退休或工作轉進;家庭中,可能開始面對成長子女的叛逆及年邁父母的照養問題,如張曼娟的《我輩中人》主要便是因照顧老人家的感想而寫。身體上,也面臨四肢、骨頭、荷爾蒙、記憶力等開始走下坡的困擾。

接受記性體力變差

作家石芳瑜最近出了第一本散文集《中間的人》,則自創範圍比「中人」更大的名詞。的確,她年齡過50了,算是人生的「中人」了;事業上也闖蕩傳播界多年,寫過小說、得過文學獎,開過著名的永樂座二手書店,現在專事寫作,有不少報刊請她寫專欄,也是有名的作家之一了。但她何以把中人擴大為「中間的人」?因為,除了年齡已到人生中間外,她自認人生豁達,不追求最高,寫作成名或較慢,但滿足於終究來到自己的小山頂,這是她年輕時到不了的地方。而且,她坦承不怕走下坡,因為自己只是中間的人(比老二哲學更謙卑了),接受自己記性、體力漸漸差了,也就不害怕失去。

此種「中間哲學」也不是無為而治,她的人生經歷奇特又多元,常像詩人佛洛斯特一樣,選走樹林中較少人走的一條路,走錯了,也沒後悔,因為那條路上,還是有許多風景可看,值得珍惜、留念。中間哲學,就是人到中年,也許不會好高騖遠了,也許不會再繞大圈了,但仍然不介意有歧路,仍然會繼續走下去,因為人生多歧路,歧路多風景,只要且行且珍惜,都會有收穫的。

先做一個中間的人

人生路上,不搶頭香、不爭勝好強,但求順著當時的心意、靈感而行,不勉強、不後悔,保持開朗、豁達半百少女心的痕跡,處處呈現在這本散文集中。雖然數十篇散文,包括童年回憶、舊日時光和早年生活、社會情況、工作、書店故事、人物緬懷、情感交流、旅遊省思等等,是一本無法顯現主題的散文合集,但作者的散文如同其豁達個性,不呢喃做作,不感傷懷悲,全書好像聽對方在喝下午茶聊天般,好讀不燒腦,讀後有許多坦然與智慧的收穫。

社會上,許多判斷或分配,都以中間為標準,讀這本書,我們覺得,人生像作者一樣,先以做一個中間的人為標準,或許就會快樂些吧!