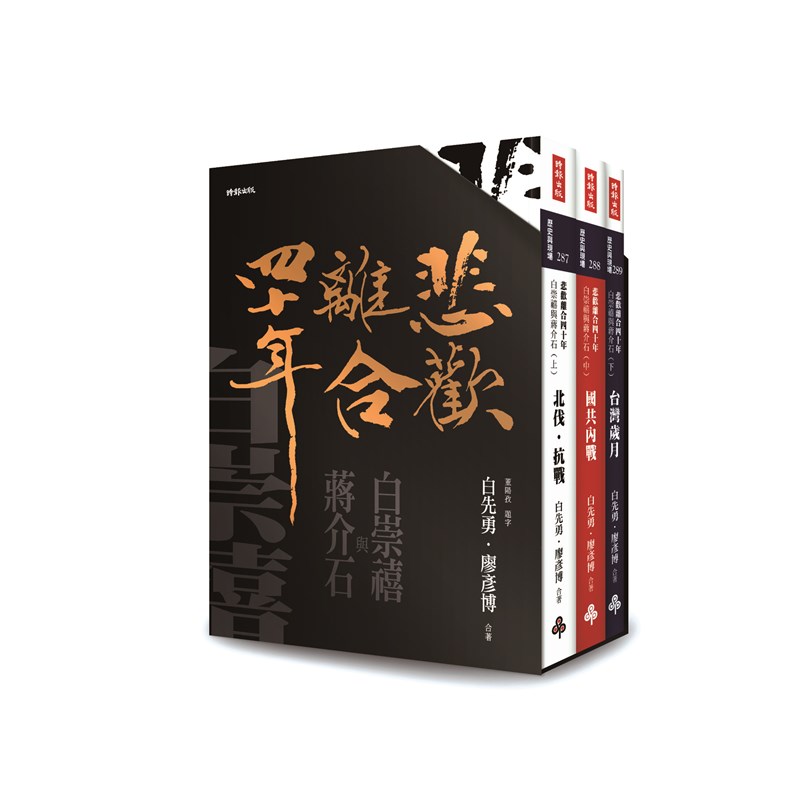

圖/時報文化出版提供

圖/時報文化出版提供

文/白先勇

父親的人生觀一向豁達進取,有儒家「知其不可而為之」的精神。他在台灣,雖然不在其位,但一樣關心國家,關心台灣前途。在大陸時期,除了軍事戰爭外,他最著重的就是教育;除了在廣西遍設大中小學外,在廣州、在重慶也曾設立中學。他做軍訓部長時期,在他督導下,四川設立了幼年空軍學校、空軍通訊學校、空軍士官學校等。他相信教育乃強國之道,他常說日本強盛起來,從小學教育開始。

重視教育協助成大設立

一九五○年代初,本省人士黃朝琴、陳啟川、黃國書等人要求設辦「成功大學」以紀念鄭成功,但台北、台南兩方人士對設校地點意見不同,台北人士主張設在台北,台南人士主張設在台南,互相爭執不下。當時本省籍士紳對父親還相當尊重,便去求教父親。父親把他們請到家中來喝茶討論,雙方辯論甚久,父親調解說道:「在台北有台大了,鄭成功在台南意義重大,同時台南原有工專,可改工學院,醫院可以改醫學院,法學院比較容易。我不是台灣人,不會刻意偏袒,在南邊設一個成功大學比較合理,將來在台中亦可設立一間大學。」兩邊人士才不再爭執下去。

父親看見蔡培火一直沒講話,便問他的意見,誰知蔡培火語出驚人,他說:「我的意見不只成大不能開,台大亦要停辦,動員令一下誰還讀書?現在是戰時,連台大也要停辦。」父親連忙解釋,各國遇到戰事,大學也不會停辦。現在的戰爭是科學戰爭,空軍、海軍都徵了許多大學生,所以談戰爭更應辦大學。大家都說:「怎能聽他的!」台灣士紳們又要父親去跟陳誠說,陳誠是副總統兼行政院長,陳誠「一個台灣大學畢業生畢業後已夠了,再設大學,將來大學生失業不得了。」陳誠不贊成,父親據理力爭。當時教育部長程天放亦主張開辦大學,經過大家一番爭取,成功大學終於在台南設立;白崇禧為成功大學爭取奔走,成大的校史有所記載。

知無不言坦誠相對

父親也非常關心台灣的軍隊。台灣還沒徵兵以前,政府半徵半募了一批台灣青年,施以軍事訓練,訓練期滿了,當時竟不敢用,想遣散回去。父親考慮這件事後,去對陳誠副總統說:「現在大陸來的兵源漸漸老了,反攻大陸一定要動員台灣兵力,部隊新陳代謝是必然的,我們對台灣同胞應一視同仁,開誠布公,都是中華民族的子弟,何況事實上非用不可,勢必出此。」陳誠意見雖然與父親不同,後來還是分發出去用了。父親與陳誠的關係也相當微妙。

在大陸上,父親當國防部長,陳誠為參謀總長,因為蔣介石寵信陳誠,軍事實權都在參謀總長手中,父親因為軍事戰略見解與陳誠常常不同,兩人立場對立。但兩人私下,互相還有一定的尊重,父親在陳誠那裡是說得上話的。遠在北伐期間,父親為東路軍前敵總指揮,陳誠任東路軍團長,有這層關係陳誠還相當念舊。陳誠在台灣身任副總統兼行政院長,權傾一時,炙手可熱,可是他要兼任行政院長之前,還是來詢問父親的意見。父親知道陳誠身體健康情況不太好,他患胃潰瘍,開過刀,不宜太過勞累。父親對他講了這一番肺腑之言:

我贊成你四個字「養體養望」,副總統是輔助總統的,備而不用,不負實際責任,大地方與總統研究討論,與各部會首長研究,順便養體。我們將來的目的,不是老死台灣,機會來了,要反攻大陸,副座責任加重,現在把身體弄壞了將來吃不消。

其次要養望,副元首威望一天天增高,不要損害他。譬如在憲法中行政院長是總統提名,經立法院同意,如兼行政院長便要對立法院負責。行政院部屬很多,你對自己有信心,但誰敢保證底下個個好,出了事,立法院要質詢,監察院要彈劾,懲戒委員會要懲戒,這都牽涉到本身,難免「用人不當,監督不嚴」之責,有損威望。再者行政院是對立法院負責,行政計畫,年度報告帶著有關部會首長去立法院,接受委員質詢。固然民主政治本當如此,但情形等於是科考,更不如聽的是好像審犯人一樣,你自己說過於望有損。此外,你的行政計畫,年度計畫,要是立法院不同意,要你重新修過,再不同意,你要辭職,像這種情形都是有損威望。你既自承身體不好,我贊成你不兼。

可是蔣介石一定要陳誠兼,陳誠只好兼了,父親送他這句話:「持其大者,節勞最好。」

陳誠擔任行政院長,實行三七五減租,政績有聲有色,但操勞過度,六十八歲過世,未能接大位。陳誠不以自己高高在上,對父親禮數有所不周,父親亦不以自己不在其位,而對陳誠有所顧忌。兩人在商量國家大事的時候,都能知無不言,坦誠相對。這就是父親那一輩將領的風範。

陳誠大概對父親在台灣遭受到各種不平的待遇,內心是同情的,父親七十歲,陳誠身著長袍來我們家替父親拜壽。

(本文摘自時報出版《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》一書)