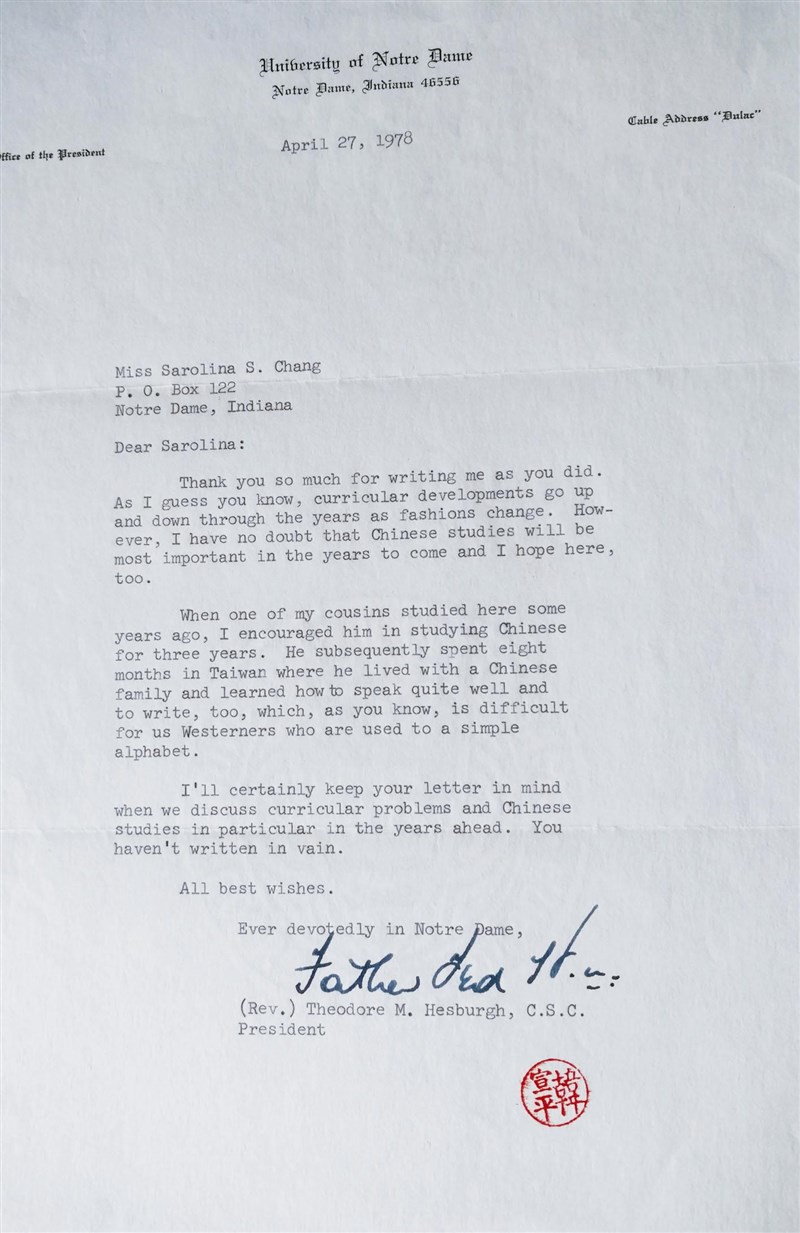

聖母大學校長給作者的回信,最後有蓋他的中文名「韓宣平」的印章。圖/思理

聖母大學校長給作者的回信,最後有蓋他的中文名「韓宣平」的印章。圖/思理

文/思理

前印地安那州聖母大學(University of Notre Dame,Indiana)校長Theodore Hesburgh神父,於二○一五年二月二十六日過世,享年九十七歲。他在聖母大學當了三十五年(1952–1987)的校長,學生們、教職員們、認識他的人都叫他泰德神父(Father Ted),可是我一直記得的是,他那個道盡他一生事蹟的中文名字──韓宣平。

一九七○年代初期,筆者在聖母大學修學位時,曾在同一座大樓的現代語言系,教初級班跟中級班中文,教了兩年。第三年,一向提供東亞語言文化研究經費的某基金會,中斷了支助,校內相關的課程都被刷掉。我教的學生,紛紛找機會去跟校長陳情,希望他能想辦法恢復那些課。聽說,有位同學還特別去校園內校長主持彌撒的小教堂堵他。

當時,我寫了一封信給校長,細述東亞語言文化研究的重要性。心想,學生都去陳情了,當老師的,不是教友,不能冒充趁望彌撒的時候,也像學生一樣堵他; 更不能像有些學生,深更半夜爬有名的金色圓頂(Golden Dome)行政大樓外面的水管,去敲校長室的窗子,爬進去跟夜貓子校長聊天,只好硬著頭皮,敲打出那封信,投遞出去了。

當年,CBS的六十分鐘節目,曾經為校長做了個專輯,還訪問學生。記得有個學生這麼形容校長跟上帝的區別:「我知道上帝在哪兒,可是,我不知道泰德神父在哪兒。」因為,當時大家都這麼說:「上帝無所不在,泰德神父也無所不在,除了聖母大學校園。」

這位校長,除了將一向以美式足球出名的大學,帶上學術研究之路,在校內首倡男女合校之外,還關心民權、世界和平,地球上哪裡有問題,哪裡就有他的身影、他的足跡。所以,那個學生回答得很對,不知道校長在哪裡。

也因為如此,我寄出陳情的信以後,並不期待會有什麼回音,所以,當我收到一封他親筆簽名又蓋了中文名字的圓形章的信時,非常難以置信,也非常感動。這封信,我一直珍藏在家裡的保險櫃檔案夾裡。

這封一九七八年四月二十七日的信,共分三段:

第一段,謝謝我寫信給他,雖然課程的安排,會因時勢而有所起落,但他相信,中文研究會在日後日趨重要,在聖母大學亦是;第二段,他講述他一位同輩表親,在聖母大學求學時,在他鼓勵下學中文,這位表親學了三年,還接著去台灣學中文,住在當地人的家裡,學會說一口流利的中文,還會書寫這種西方人學習起來相當困難的文字;第三段,未來校方討論課程,尤其是中文方面時,他會將我的信放在心上。

我沒白寫了這封信。

數年後的一日,與外子攜了兩個稚齡女兒回聖母大學,探望就讀時接待我們的美國家庭,並且到校園各處參觀。當在金色圓頂行政大樓裡觀賞圓頂四周的壁畫時,正巧遇到校長。還記得當時我們一起站在大樓門內,望著前面古樹參天、小道穿梭的校園,校長諄諄囑咐,一定要讓兩個女兒學中文,重申學中文的重要性,並提及他的表親學中文的故事。

在他的葬禮追思彌撒上,宗教領袖、政要都再再重述,他對教育、他對民權、他對世界和平的努力和貢獻。他的靈柩,從校園內的聖心教堂,移到校區內步程三十分鐘的教士墓地,沿途兩旁站滿了,在寒冬中守候、送行的學子們。

他在一個非常簡單的十字架下,永息。

他有一個中文名字──韓宣平。