我很少外食,最近常在社群軟體看到有人推薦住家附近的美食小吃,因而專程前往品嘗,卻每每失望而回。有次遇到一位廚師朋友,與他聊起大眾小吃,他分析道:「不常外食的人味蕾較敏感,外食小吃調味複雜,反而讓人吃不出味道!」──這段頗有哲理的話,讓我咀嚼再三!圖/啟步走共享私塾提供

我很少外食,最近常在社群軟體看到有人推薦住家附近的美食小吃,因而專程前往品嘗,卻每每失望而回。有次遇到一位廚師朋友,與他聊起大眾小吃,他分析道:「不常外食的人味蕾較敏感,外食小吃調味複雜,反而讓人吃不出味道!」──這段頗有哲理的話,讓我咀嚼再三!圖/啟步走共享私塾提供

文/啟步走共享私塾提供

我很少外食,最近常在社群軟體看到有人推薦住家附近的美食小吃,因而專程前往品嘗,卻每每失望而回。有次遇到一位廚師朋友,與他聊起大眾小吃,他分析道:「不常外食的人味蕾較敏感,外食小吃調味複雜,反而讓人吃不出味道!」──這段頗有哲理的話,讓我咀嚼再三!

孩子進入副食品階段時,醫生總是教我們一次只給一樣新食材,讓孩子的舌頭慢慢認識新味道,若是過多食材一次入口,反而讓孩子的味覺無法分辨;同理,調味過重或過多,食材失去了各自的特色,就像是水彩畫筒裡的洗筆水一樣,所有顏色混在一起,最後統統變成渾濁不堪的顏色了!

直到這半年,我終於在住家附近找到一間值得再三光顧的麵店。雖然只有一種紅燒湯頭,口味卻相當清爽,不辣不油,用各式蔬菜熬製的高湯,單純的鹽巴、醬油調味,幾乎都是一般家庭可以輕鬆取得的簡單食材。

可惜的是,整間店常常門可羅雀,問了幾位鄰里好友,大家普遍認為:「不特別啊!感覺就像家裡自己做的。」──媽媽味,竟然成為多數人不想再次光顧的理由!原來,很多人外食的理由,就是為了品嘗一些在家吃不到的味道,久而久之,許多小吃的口味也因此愈變愈重。

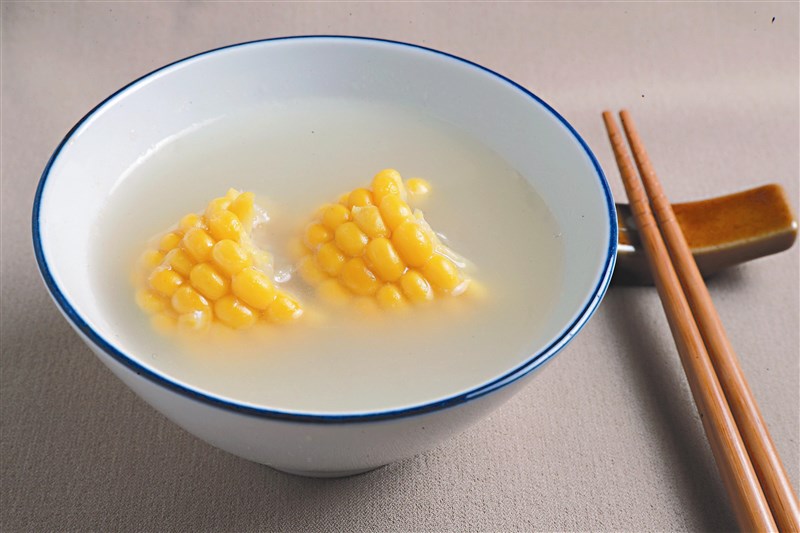

在我意識到外食小吃的「特性」後,就更勤快地在家烹煮簡易料理了。尤其喜歡燉湯,像現在正值防疫的非常時期,我就會蒸煮洋蔥原汁湯增加抵抗力;若想增添風味,也可以燉煮蒜頭湯,大火煮滾後,轉中小火再煮三十分鐘,就會呈現濃郁的乳白色湯汁。這時,再加入玉米、蘿蔔等香甜蔬菜,就是一道層次豐富、散發天然香甜味的煲湯了。