人人具有般若的光明,那麼「和諧社會」就不難了。圖/人間社記者周云

人人具有般若的光明,那麼「和諧社會」就不難了。圖/人間社記者周云

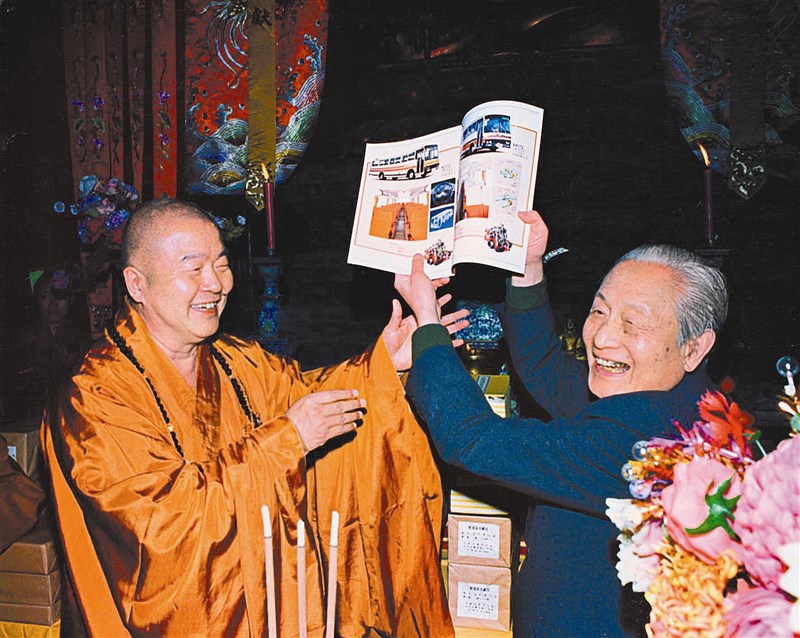

中國佛教協會會長趙樸初曾告訴大師:「我自覺我有人間性格,所以我也倡導『人間佛教』。」1989年,他將大師所捐贈的大型巴士二輛,編印於佛教會刊物上紀念。圖/資料照片

中國佛教協會會長趙樸初曾告訴大師:「我自覺我有人間性格,所以我也倡導『人間佛教』。」1989年,他將大師所捐贈的大型巴士二輛,編印於佛教會刊物上紀念。圖/資料照片

隨堂開示錄─講座論壇 16

般若的真義 4-3

鳳凰衛視《世紀大講堂》節目錄影

時間:2006年12月6日

地點:廣州中山大學

人人具有般若的光明,那麼「和諧社會」就不難了。

提問一:佛教興起於東方,是一種非常典型的東方智慧,那麼以西方人的思惟方式和既有的宗教信仰,要接受佛教的理念,是不是一件很困難的事情?

大師:信佛教不是絕對的偶像崇拜,也不是釋迦牟尼佛或觀世音要你信仰,其實信佛教就是信自己,因為人人都有佛性。大家不要把佛當作神仙,佛是人,我們應該發展以人為本的佛教,發揮人性,提升人性,就能到達佛性了。

現代信教自由,也有佛教徒信仰其他宗教,或基督教徒信仰佛教的情況。我覺得,宗教之間可以相互往來,「異中求同,同中存異」,不必強調絕對要信仰哪一個宗教。如同中山大學學生除了修文學課,還可以再修哲學課、物理課;吃了這一道菜,還可以再吃那一道菜;交這個朋友,還可以再交另一個朋友。

提問二:雖然不同的宗教間可以「異中求同,同中存異」,還是想再請問大師,在弘揚佛法過程中,是否曾和各地原有的宗教發生矛盾或衝突?

大師:佛教在歷史上,沒有和政治、社會、宗教發生過衝突。就以中國來說,佛教從東漢明帝傳入中國兩千年來,不曾向政治反抗、革命。佛教徒就好像公司的員工,一心只為服務社會、圓滿工作、對人慈悲、觀照般若、實踐無我、捨己為人、弘法利生,對於公司董事會的運作,誰上台、誰下台、種種是非糾紛,一概不用管。

因此,中國社會雖歷經改朝換代,任誰當家,佛教徒都是給予擁護,就像現在中國大陸各地大小寺廟的出家人、佛教徒一樣,都很愛自己的國家。這就是佛教的特性。

提問三:您和大陸佛教界經常有些交流,您覺得大陸和台灣的佛教發展有什麼不同之處?

大師:無論是大陸或台灣佛教,都是信仰同一個佛陀,基本教義「三法印」、「四聖諦」、「十二因緣」也都是一樣的,這沒有人有異議。只有戒律、制度傳到中國之後,各宗各派因為修行的方法不同而有不同意見。其實這種現象在學術界也是如此,一個學術道理,大家總會給予一些論議。但是向各位報告,我出家將近七十年,從不好辯,總覺得既然兩人想法不相同,何必再辯論呢?

在台灣,我常聽到一句話:「三通未通,宗教先通。」所以,基本上兩岸佛教的往來和諧、熱絡,相同之處還是比較多。

提問四:佛教團體在歷史的不同時期,面對不同的歷史情境,會呈現出不同的性格特徵,比如魏晉南北朝和唐宋時期的特徵是不一樣的。請問大師,您認為面對當今社會,佛教團體最應突顯的是哪一方面的性格呢?

大師:佛教在中國流傳兩千年,最早只是傳播,如譯經、刻經、出版、立佛像,這從敦煌、雲岡、龍門石窟可見一斑。日後漸有改變,比如有的人喜歡參禪,就蓋禪寺,禪宗也因此而轉型。有的人喜歡念佛,就走入民間,形成「三根普被」、「家家彌陀佛,戶戶觀世音」的景象。

歷朝以來,佛教除了各宗各派爭奇鬥豔之外,還有大乘、小乘,密宗、顯宗的區別。到了現代,為了佛教未來的發展,推動人間佛教就格外重要。

二十年前我到北京,中國佛教協會趙樸初會長提及他倡導「人間佛教」,我心裡很高興,就對他說:「我自覺我有人間性格,所以我也倡導『人間佛教』。」

我想人間佛教和禪、淨的偏於一邊又有不同。釋迦牟尼佛是人間的佛陀,出生在人間,修行在人間,成道在人間,說法在人間,順理成章的佛教就是人間佛教。所謂「人間佛教」,就是佛說的、人要的、淨化的、善美的佛教,也就是能改善生活,消除每一個人的煩惱,增加歡喜自在的佛教。目前人間佛教已經像陽光般普照大地,也如同般若的火炬逐漸點亮全世界,我想假以時日,必定是人間佛教的時代。

提問五:請教大師兩個問題。第一,古代的高僧大德經常說出家人「行必頭陀,住必蘭若」,這句話在今日還有意義嗎?第二,戒律對佛教界來說非常重要。您與大陸佛教界經常接觸,對於今日僧團的戒律情況,總體上有什麼樣的看法?您覺得最應該注意的是哪些問題?

大師:第一個問題,出家人有好多種類,有的人出世性格較強,深居山林,各自修行,獨善其身,即所謂「蘭若比丘」、「苦行頭陀」。由於他們不貪不求,勤修苦行,所以受人尊敬。另外有一種叫做「人間比丘」,具有人間性格,見到你痛苦,他不忍心,會救苦救難;見到你有困難,他會幫忙,甚至他也修橋、鋪路、救災,造福人群。人間佛教的推動很需要這種人間比丘。

佛光山現在培養的年輕學生,有的人較有出世性格,就讓他做蘭若比丘,有的人具有人間性格,就讓他做人間比丘。不過,最好是能「以出世的思想,做入世的事業」。「出世的思想」就是放下世間的功名、富貴,除了放下,還要能提起,「做入世的事業」,積極奉獻社會。

第二個問題,因為不常在大陸走動,對它的認識不夠多,所以對於大陸佛教的發展,我還在研究中。不過,戒律對佛教發展是很重要的,戒住則佛法就能常住。如同中山大學的校規健全,大學的發展就不為難,倘若沒有校規,學生就會不知如何遵從。佛教的戒律,就是佛教的法律。

提問六:有個疑問請問大師。生滅無常是佛教的教理,為什麼從生到死所遭遇的種種經歷,要把它當成一種假相呢?

大師:人對於真實的事情容易產生執著。比方某人被倒債一百萬元,他若執為事實,心裡就會很難受,不願罷休,甚至上法庭訴訟。但是如果他換個立場想:「大概是我欠他的!」心裡就會舒暢些。

把事情看得太過真實,是一種執著,把事情看得太過虛假,也是一種執著。所以在佛法裡,有所謂「空假中」三諦,而學佛就是要學「中道」,不偏於一邊。好比生活過得熱烘烘,會樂極生悲;太過冷冰冰,又覺得單調乏味,所以最好在熱中能平淡,在苦中能積極,這就是人間佛教。�

�(待續)