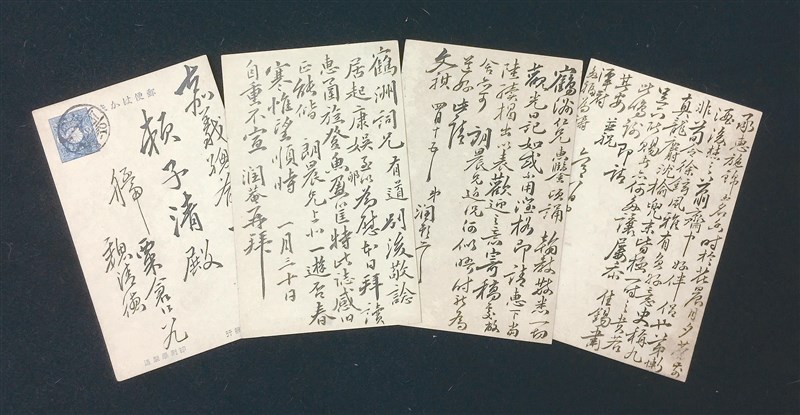

魏清德致賴子清信札。圖/黃議震

魏清德致賴子清信札。圖/黃議震

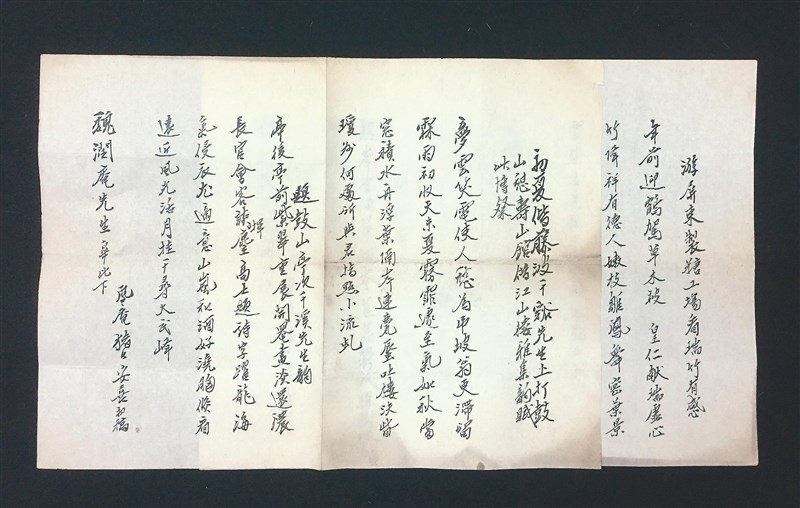

豬口安喜致魏清德詩稿。 圖/黃議震

豬口安喜致魏清德詩稿。 圖/黃議震

文/黃議震

民國五十二年,于右任、林熊祥、梁寒操、魏清德、曾今可、何志浩共六人,在全國詩人節大會上,被推選為「桂冠詩人」(註❶),這場台灣傳統詩壇的攀蟾折桂,聲勢浩大,引人矚目。

其中,林熊祥與魏清德兩位台籍詩人有幸折桂,實屬不易。林熊祥出身板橋林家,自幼從學於舅父陳寶琛,陳寶琛為同治七年進士,曾任宣統帝溥儀之師,為清末著名清流,道德文章兼備,林熊祥在陳寶琛教悔下,作詩為文,格調亦高。

而一八八六年(註❷)生於新竹的魏清德,與一八九六年生於廈門的林熊祥,其學習經歷及成長過程,是兩種完全截然不同的典型。魏清德畢業於第一屆新竹公學校,一九○三年入台灣總督府國語學校師範部就讀,畢業後出任新竹廳中港公學校訓導,一九一○年櫻井勉推介予尾崎秀真,得任日治時期台灣最大官報──《台灣日日新報》編輯。

魏清德「早在一九一○年一月還未到台北之前,年僅二十餘歲的他,其實已經活躍於新竹奇峰吟社與竹社吟會裡。且很快地,在往後數年,從北台灣到全台吟社活動,都能尋獲魏清德的參與蹤跡,他成為了全島詩社的重要人物。」(註❸)一九二七年,魏清德榮升為台灣日日新報漢文部編輯主任,同年更被推舉為台北最大詩社「瀛社」的副社長。由於其創作類型廣泛,諸如詩、古文、散文、小說、翻譯、新聞評論、藝術品評等類,且頻頻發聲,在其長達三十年以上的主持報政,台、日、大陸文壇與之往來人物數量相當可觀,更使其成為實質影響台灣文壇的要人。

從現今留存的魏清德與友朋往來書札及所贈書畫,如梁啟超、連橫、胡適、豐子愷、于右任、董作賓、陳含光、章士釗、林熊祥、林茂生、洪以南、曹容、林玉山、鄭曼青、陳定山、張李德和、顏雲連、尾崎秀真、久保天隨、澤谷星橋、豬口安喜、館森鴻、國分青厓、上山滿之進、後藤新平、小室翠雲等,即可見其交遊之廣。

關於魏清德詩作造詣,台北帝國大學(台灣大學前身)教授久保天隨曾評其〈次天隨先生移居四首〉詩作:「通脫高婉,言近旨遠,筆筆靈活,其疏宕處,與坡谷氣脈相通。」(同註❷),國學大家成惕軒評其為「台籍耆宿之最能學杜者」,另外,魏清德亦長年於詩壇重要活動中擔任評閱詞宗,可見魏清德詩作份量及詩壇地位。

在現今台北龍山寺三川殿正面第一聯,即刻有魏清德以「龍、山」二字嵌字撰句、康有為所書對聯,聯句為:「龍舸渡迷津,發大慈雲,只要眾生回首。山門開覺路,入歡喜地,更進十住安心。」

關於此聯,在《魏清德全集》中收錄魏清德回覆康有為之孫康保延詢問此聯因緣之信札:「承查詢龍山寺楹聯,謹就所知奉告。聯為距今三十六年前該寺重修,曾向島內徵募得二百餘聯,郵寄至廈門施士洁先生所選者。士洁先生字澐舫,號耐公,為台南名進士,與念臺先生之前人丘逢甲仙根先生齊名。蜚聲藝苑,當時施先生適流寓鼓浪嶼林菽莊先生別業,因用郵寄,拙聯竟獲首選。念琳宮梵宇不可無名流墨寶同垂永久,其時有楊君海勝者,將欲如申,乃託為懇請令祖父南海先生書聯,並蒙改易聯文中二字,點鐵成金,幸何如也……」。(註❹)

從魏清德回信可知龍山寺重修時,魏清德自二百餘徵聯中脫穎而出,一九二一年康有為為龍山寺書此聯時「改易聯文中二字」,經比對《魏清德全集》可知其下聯原為「山門開『絕』路」(註❺),康有為將「絕」字更為「覺」字,應僅易一字而已。

註解:

❶出自《高雄師大學報》第三十一期之孫吉志撰文〈一九四九年來臺古典詩人對古典詩發展的憂慮與倡導〉,國立高雄師範大學,二○一一年十二月出版,第一百一十一頁。

❷出自《魏清德全集.壹.詩卷》,國立台灣文學館,二○一三年十二月初版,第二十一、四十四頁。

❸同註❷,黃美娥撰文〈發現「魏清德」的意義〉,第五頁。

❹出自《魏清德全集.肆.文卷》,國立台灣文學館,二○一三年十二月初版,第三六二頁。

❺出自《魏清德全集.貳.詩卷》,國立台灣文學館,二○一三年十二月初版,第三八四頁。