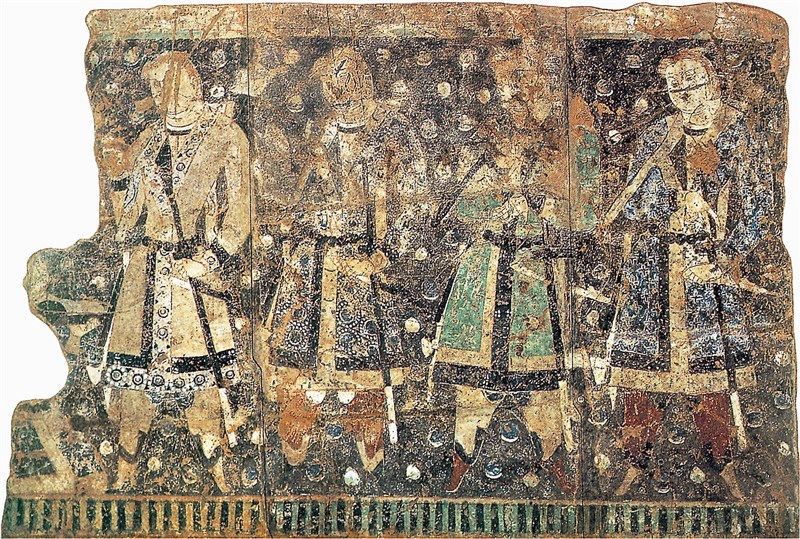

供養人像(局部)/約六至七世紀/德國柏林國立博物館亞洲藝術館藏

圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

供養人像(局部)/約六至七世紀/德國柏林國立博物館亞洲藝術館藏

圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

文/星雲大師

講話

二、受持讀誦,第一供養

經文中說:「於此經中,乃至受持四句偈等,為他人說,而此福德勝前福德。」在第八分中我們已說明財施與法施功德的差別,及受持四句偈的殊勝法益,此分以「為他人說」的法布施,做進一步闡述。《華嚴經》說:

譬如暗中寶,無燈不可見;

佛法無人說,雖慧莫能了。

說法者如燈炬,為人照破無明迷闇,再微妙的佛法,若沒有人演說弘傳,智者也難以入解脫門。財施與法施的方法、對象、利益各有不同。

(一)財施簡易可行;法施唯有智者,能廣說法義。

(二)財施可針對一般人;法施則須具有善根者,才能信受奉行。

(三)財施利害參半,物質的施與,易令眾生起貪心和懈怠;法施則普施利益,令眾生開啟覺性,生慚愧勇猛的向道心,不只自利,也能利他。

(四)財施享用有限,一時的救濟,並無法使眾生永久身心安樂;法施則是救濟眾生的心,播種正法的菩提種子,令眾生今生後世,利益無窮。

(五)財施功效短暫,僅能利益色身,無法令人見性成佛;法施的一言一偈,如醍醐灌頂,令眾生頓開佛慧,轉凡成聖。

既已判別財、法二施功德的劣勝,那麼,對於「法」要如何受持?我列舉出受持《金剛經》的十法行:

(一)書寫:恭敬抄寫經文。

(二)供養:供奉經典於塔廟、佛殿。

(三)施他:印行經典流通。

(四)諦聽:專注聽講經教法義。

(五)宣說:為他人講解經文義理,解除文字的障礙。

(六)受持:奉行教義,應用於生活中,自利利他。

(七)開演:廣開演說微妙經義,令他人開悟自性。

(八)諷誦:專心背誦,或誦讀經文。

(九)思惟:深入法海,靜默思惟經義,以悟解奧密之旨。

(十)修習:由思惟而深解義趣,進而發起大行,證入聖果。

受持十法行,可以做為我們日常修持的指導。為了增長受持《金剛經》功德的信心,我用一則故事來說明。

以前,有一個苦行僧,每天耐煩做著種種勞役苦行,一有空閒,從不和人攀談戲論,一天定課六十卷的《金剛經》,數十年如一日,從未荒廢休息。

有一天,他和以前的師兄重逢,師兄已是個大名鼎鼎的大和尚,四處有人邀請,前往講經說法。十幾年沒有見面,師兄關切的問他:「師弟!這十幾年來,你是怎麼用功呢?」

「師兄!除了寺裡的勞役工作,我每天只有讀誦《金剛經》。」

師兄聞語,氣惱他沒有多多學習經教,十幾年來還是做雜役的事務,搖搖頭就要和他告別。

苦行僧說:「師兄!我們難得見一次面,我就誦一部《金剛經》來祝福您吧!」

苦行僧席地而坐,開始誦念。從一開口「金剛般若波羅蜜經」,頓時空中響起梵樂絃歌;誦到「一時,佛在舍衛國」,四周異香撲鼻;再誦念到「爾時,須菩提即從座起」,只見天雨曼陀羅花,紛紜四落!

說得一丈,不如行得一尺,師兄能演說經教,如人有眼目;師弟奉持經教,如人有足,能感天華梵樂,稱揚歌詠。成佛之道,須依循教義之指引,身體力行,才能親證經典所言的涅槃聖境。

一個做小偷的父親,有一天兒子問他:「爸爸!你老了,將來我怎麼來謀生呢?你總該傳授我一點祕訣吧!」

父親說:「好啊!今天晚上傳授給你!」

到了夜靜更深的時候,父親叫兒子隨他出去,找到一戶人家就準備下手偷東西,他們偷偷的跳了牆,進了室內,打開櫃子,父親叫兒子先藏在櫃子裡,忽然父親大叫:「啊!有賊!有賊!」

主人聽到後,馬上醒來要捉賊,老賊已經跑了,小賊就關在櫃子裡面,心想:「父親真是豈有此理!怎麼把我關到櫃子裡,自己大聲一叫就跑掉了,叫我怎麼辦呢?」不得辦法,他只能靠自己脫離這個險境。情急智生,他突然想到一個辦法,在櫃子裡學老鼠叫,「嘰嘰、嘰嘰……」主人拿著燈在找賊,聽到老鼠叫也就鬆懈了。當他們防守一鬆,小賊立刻衝出去,用力把燈吹滅往外奔逃,主人也隨即在後追趕。小賊很著急,他又想到了一個辦法,跑到一個古井邊,拿一塊石頭丟入井中,「咚!」一聲,主人追到井邊聽見聲音,就說道:「唉!今天出人命了!」說完就走了。這小賊就這樣安然的回家了。

回到家,小賊就責問爸爸說:「你今天怎麼這樣捉弄我?」

爸爸問:「我怎麼捉弄你?」

兒子說:「你把我關進櫃子,大叫有賊!有賊!」

爸爸就問:「那你怎麼出來的呢?」

兒子就如此這般一說,爸爸聽了很高興,說道:「兒子!我有傳人了!你悟到這個道理,你就知道隨機應變是要靠自己的啊!別人是不能傳授你什麼啊!」

受持《金剛經》的十法行和功德,都已說明了,如何獲致這無上法寶,就像故事中小偷的父親所說,只能靠自己,別人是不能傳授我們什麼啊!

三、深解經義,解脫生死

擁有恆河沙數三千大千世界的珍寶瓔珞,人的心也未必能知足常樂。《正法念處經》說:

寶物歸無常,善法增智慧;

世間物破壞,善法常堅固。

若有順法行,隨人百千世;

雖種種寶物,不能至後世。

種種財寶物,則可強劫奪;

王賊及水火,不能劫法財。

受持四句偈的法益,就像於正法田中播種,因緣合會時,必結出菩提華果。法財不畏水、火、惡王、盜賊、不肖子孫的掠奪,而且,由此法財能登法王寶座。法財之性德能度眾生至清淨莊嚴、究竟常樂的佛國,因此,《金剛經》才會再三叮囑,短短的四句偈,勝恆河沙數三千大千世界的七寶布施。

有四個婆羅門,他們精進修行,各具有五種神通,但是對死亡仍然感到怖畏恐懼。他們相互討論著,如果有一天,索命的小鬼來到時,就各顯神通,讓小鬼找不到。

第一位婆羅門用飛行術,也逃脫不了死神的追趕。第二位婆羅門潛藏海中,也難逃拘魂的鍊鎖。第三位婆羅門隱入須彌山裡,還是躲避不了索命的刀斧。第四位婆羅門遁進土坑地層,仍舊抵擋不了業風的崩裂。

佛陀觀見四位婆羅門,各自想盡辦法要逃脫死亡,卻無法如願。佛陀以此事告誡諸位比丘:

空中或海底,山中或地底,這些處所都無法避免無常的來到。想要真正不死,應該思惟四法。什麼是四法呢?

一切諸行無常,不起貪戀,如是修行。

一切有為皆苦,厭苦欣樂,如是思惟。

一切諸法無我,不住我相,如是受持。

熄滅三毒火燄,涅槃為安,不依神通,如是證得。

信受奉持經教聖諦,乃至四句偈等,都是解脫煩惱的入手處。

有一天,波斯匿王來到祇樹給孤獨園向佛陀請法。因為身軀肥胖的緣故,全身汗水淋漓,氣喘如牛的向佛陀頂禮問訊。

佛陀告訴波斯匿王:「大王!您的身體太肥胖了。」

波斯匿王羞慚的回答:「佛陀!我真的是太胖了,才走幾步路就氣喘如牛,我也常為肥胖感到羞愧和苦惱。」

佛陀說:「人應該常常憶念,飲食知節量,身體才能健壯,不但不受肥胖之苦,而且腸胃容易消化,得到養生延壽之利。」

波斯匿王聽完後,歡喜的返回王宮,把一位名叫欝多羅的少年叫來,每次在進餐時,就讓他大聲念誦佛陀的偈言。當波斯匿王想要大快朵頤時,欝多羅就開口念誦:「人當自繫念,每食知節量,是則諸受薄,安消而保壽。」

波斯匿王因為佛陀這首偈言,從此節制飲食,恢復健碩的身材,行動輕便敏捷,不再受肥胖之苦。

一首偈言可以使人遠離口腹之欲,護命延壽,也可以止息眾生三毒的造作,解除身心揹負的重擔,得到寂滅的輕安與喜樂,其妙義威力無窮。

四、無為福德,究竟常樂

《金剛經》一再強調無為福德的勝妙,為什麼呢?前文我們也提到要行財施,只要你有能力都可以做到,一般的眾生也歡喜接受施與。財物的布施,就像我們面對一群哭鬧不停的孩童,用糖果或玩具的給予,暫時安撫他們的哭鬧,這種「欲鉤牽」只有短暫的功效,無法讓孩子永遠不哭不鬧。反觀法布施就不同,它是用種種方法,調理孩子的情緒,教育他們不能用哭鬧解決問題。就像一句俗諺:「你應當教孩子點石成金的方法,而不是送他們黃金。」

每個人都期望過著平安吉祥的生活,周圍的人事都能和極樂世界一樣,諸上善人聚會一處,沒有冤仇瞋怒的逼害,但是現實的生活中,往往適得其反。阿彌陀佛用四十八大願建設他的極樂淨土;釋迦牟尼佛更以五濁惡世,做為他萬德莊嚴的佛國世界。淨土在哪裡?如何得生彼國?在《阿彌陀經》中說,要得生彼國,不可少善根福德因緣。什麼是善根福德呢?

(一)五戒十善,是善根福德。

(二)四聖諦八正道,是善根福德。

(三)三十七菩提分,是善根福德。

(四)四攝六度,是善根福德。

修諸善業,都是培植善根福德因緣,由此而入解脫門。想要無憂無懼的生活,當然也必須具備善根福德因緣。外在的祈求,不如反觀自求,用念佛停止人我的爭執,用忍辱贏得自在,用持戒遠離恐怖,用慈悲廣結善緣。「從心開始」,改革我們的內在,如禪門的詩偈:「參禪何須山水地,滅卻心頭火自涼。」

唐朝的裴休宰相,是一位虔誠的佛教徒,他的兒子斐文德,年紀輕輕就中了狀元,皇帝賜封為翰林。裴休不希望兒子因為年少得志,以致心高氣傲,因此把他送到寺院裡修行參學,並且要他從行單(苦行)的火頭和水頭做起。

這位翰林學士,每天挑水砍柴,工作十分勞累辛苦。看到寺裡的老和尚每天就是閉目靜坐,因此心中覺得憤憤不平,但礙於父命難違,只得強行忍耐。一段時間之後,終於按捺不住的開口對老和尚說道:「翰林擔水汗淋腰,和尚吃了怎能消?」

老和尚聽了,微微一笑,也念了兩句詩回答他:「老僧一炷香,能消萬劫糧。」

這一炷心香,橫遍十方,豎窮三際,與無為福德相應,不僅能消萬劫糧,更勝恆河沙數三千大千世界的七寶布施。因為無為的福德性,遍滿虛空,功德無量無邊。奉勸諸君:

(一)轉煩惱為菩提。

(二)止啼哭得安樂。

(三)導迷津至彼岸。

(四)度有情登佛境。

從捨財寶破慳貪,繼而開拓無為的財寶,一分善根福德因緣都不輕忽;四句偈等,都應全力依法而行。

習題

1.如何正確使用財富?

2.財施和法施的差別是什麼?

3.什麼是受持《金剛經》的十法門?

4.無為福德具有什麼功德?