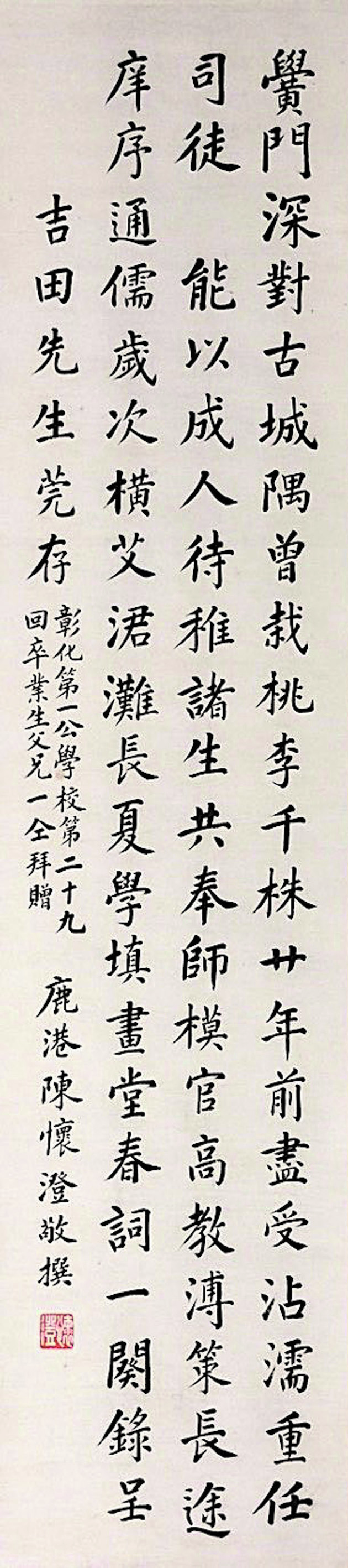

陳懷澄先生書法。圖/黃議震

陳懷澄先生書法。圖/黃議震

文/黃議震

近幾年著迷於清末、民初、台灣日治乃至東亞若干人物日記的閱讀。日記,令我著迷之處,是其有別於傳記生硬的官方史料形式、歌功頌德,而呈現傳主生活日常。

日記裡的「日常」,經常是包羅萬象的,從傳主的工作實錄、家庭生活、交遊、飲宴、讀書、社會大事的己見、乃至人生得意與挫折,是史料裡的編年與大事紀所無法窺見的歷史細節。

而這些細節堆砌起來,便是一幕幕立體的時代場景,讓人閱讀其他同時代作家作品時,有了很好的歷史參照並且避免了許多誤讀、曲解。

近日閱讀《陳懷澄先生日記》,頗感悅然,因其恰可與林獻堂的《灌園先生日記》、林獻堂夫人的《楊水心女士日記》、張麗俊的《水竹居主人日記》、《黃旺成先生日記》等,互相佐讀,以貼近、了解那個已離我們遠去的時代。

近年,這些人物日記能得以面世,出版者扮演著極重要的溝通角色。首先,人物日記裡傳主的後人不一定能同意完全公開傳主的家族生活、事業投資、政治參與等內容,再則即使說服家屬授權公開出版,日記的解讀才是下一個重要環節。

以林獻堂的《灌園先生日記》為例,因林先生日記內容涵蓋面極廣,人物眾多,當年中央研究院為出版《灌園先生日記》時,特地組成「林獻堂日記解讀班」,對日記內容逐日校讀、註解,否則若無註解而直接釋文出版,即便是研究學者也可能難以完全瞭解。其中,人物部分更是如此,如:「葉榮鍾↓鐘,林金聲↓生,張煥奎↓珪」(同註❶)等,不知何故,「自始至終都寫錯」(註❶),亦造成解讀班判讀的困擾。

張麗俊的《水竹居主人日記》的編輯過程則沒有組成「解讀班」,而採校注的方式。生於一八六八年的張麗俊,長林獻堂十三歲,與林獻堂、陳懷澄同為「櫟社」成員,其社齡長達三十四年,在其《水竹居主人日記》中,記錄了櫟社的春會、秋會、壽椿會等活動以及在台中瑞軒舉行的櫟社對外大型詩會,可補《櫟社沿革志略》的不足。

另外,張麗俊在日記中亦記錄了參加豐原吟社、東山吟會、沙鷗聯吟會的實況,為日治時期台中詩社活動留下珍貴的實錄。

與林獻堂、張麗俊相較,陳懷澄與「櫟社」的關係更為密切;一九○二年,陳懷澄與「以林痴仙、林幼春等人為首,創立日治時期台灣最重要的詩社──櫟社,是創社九老之一」(註❷),其「為該社之主幹,事無巨細,均由懷澄策劃」(註❸),從《陳懷澄先生日記》中可知陳懷澄與櫟社傅錫祺、林痴仙、林獻堂、連雅堂(後退社)、莊太岳等人頗有交情。

若以陳懷澄為實際參與櫟社運作者而言,陳懷澄理應於日記中記錄櫟社詩會活動,結果翻閱《陳懷澄先生日記》,卻是甚少提及,真是令人費解又耐人尋味。

不過,陳懷澄在日記裡所記的瑣事,與其他同時代人的日記相較而言卻有意思多了,如其為辜顯榮代筆寫信、與友人同賞「孟臣壺」、試茶、買若深杯、與福建惠安溪底派著名木匠陳群(同註❷)商議訂做交椅、約集友人聽留聲機、與能說台語的日本警察的互動等等,皆是相當珍貴的歷史細節。

陳懷澄在日治時期曾活躍於櫟社、瀛社、竹社、星社等詩社,並任各詩社評定詩作優劣之「詞宗」,對提倡詩學與保存漢文貢獻頗大,其日記與《灌園先生日記》、《楊水心女士日記》、《水竹居主人日記》、《黃旺成先生日記》相比,則稍顯簡略,且所記要事皆點到為止,如今讀來真是令人深感抱憾,但這恐怕是那個時代文人的無奈,抑或是這幾位傳主日記裡的紀實亦有其「真實」想隱去的「真實」。

註解:

❶出自《灌園先生日記》第一冊之〈解讀凡例〉,中央研究院台灣史研究所,民國八十九年十二月。

❷出自《陳懷澄先生日記》第一冊,中央研究院台灣史研究所,民國一○五年六月,〈編者序〉、第五十八、五十九、一三六頁。

❸出自許俊雅著《黑暗中的追尋──櫟社研究》,東方出版中心(上海),二○○六年六月第一版,第一二二頁。