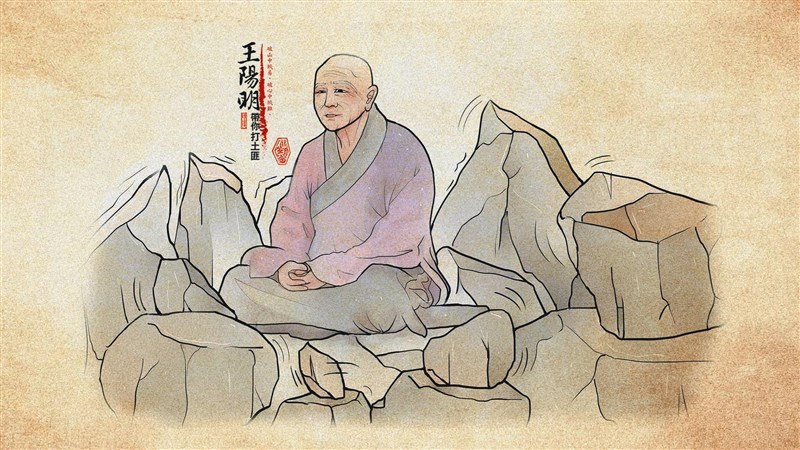

圖/陳復提供

圖/陳復提供

文/陳復

淪落到龍場驛,對陽明畢生而言,確實具有非比尋常的意義,往日生活圈總離不開士大夫附庸風雅且錦衣玉食的環境,從來沒有機會認真直視本朝最落後地面的風土民情,來這裡的漢人都是在中土日子混不下去的流亡者,這讓陽明的靈魂受到劇烈的震撼,發現自己原來什麼都不是,如同一株本來嬌生慣養的樹苗,拆除支架,再無任何依靠可憑,經歷颱風的猛烈襲擊,反而獲得飛躍性的茁壯。

東晉末年有位和尚竺道生(355~434),如果根據胡適在〈中國禪學的發展〉這篇文章的說法,他是「把印度佛教變成中國佛教,把印度禪變成中國禪的關鍵人物」,他有個很重要的觀點是「頓悟成佛」,在印度的《大般涅槃經》還沒有東傳、全部翻譯成漢文前,他已經公然主張「一闡提」(梵文Icchantika)都具有佛性,意思是說即使斷滅全部善根,心底毫無任何善法,完全不信因果的人,他都還是有佛性。

這說法震驚當時的佛教圈,眾僧交相指責,命他承認錯誤,竺道生卻堅持自己沒有說錯,還高聲表示:「如果我的說法違悖經義,天降大禍於我,如果我的說法不悖經義,我終將坐獅子座!」獅子座就是佛教大師最高地位才可就坐的法座,眾僧深感不容這等敗類再棲身於寺院,因此將他逐出僧團,命他離開京師建業(現在的南京),不准他再登壇講法。

偌大的佛教江湖竟容不得竺道生這樣的魚兒悠游棲身,令他感慨萬千。隻身一人流浪到蘇州的虎丘,看見池塘周圍有幾顆橫七豎八的大石頭,就把這幾個傢伙搬到一塊來權且當作自己學生,講解《大般涅槃經》的觀念,竺道生對石頭說:「萬物眾生皆有佛性,你們雖然是石頭,但是同樣有佛性,你們千萬不要認為自己只是無知無識的東西;你們本來自具靈性,靈性的奧祕就來自佛性,你們只是正處於寂靜中而已。」

竺道生講到「一闡提皆具佛性」的時候,他就問這些大石頭說:「既然你們都有佛性,難道一闡提的人就沒有佛性嗎?請各位仔細想想,我說的法究竟是否契合於佛教義理呢?」結果這些大石頭竟都跟著點頭表示讚許,這就是後來「生公說法,頑石點頭」的典故。

後來,《大般涅盤經》全部譯出,大家發現內文對「一闡提皆具佛性」的說法果然與竺道生相合,他才終於被平反,光榮回來建業,高坐在獅子座上說法,成為望重佛教的大師。

「頓悟說」不是首出於竺道生,但竺道生卻是第一位在中土倡導頓悟的高僧,應該不會只有我一人想到這則故事,陽明本人極可能同樣深闇這則故事的奧祕,他的獅子座到底在哪裡呢?